Educação e ciência

A alma silenciosa da China

Como a espiritualidade chinesa moldou ética poder e cotidiano sem deuses centrais articulando família Estado e sociedade

14 de janeiro de 2026

A corrida silenciosa da China por energia solar no espaço

Sem alarde, o país estrutura pesquisas para captar energia fora da atmosfera e reposicionar sua matriz energética no horizonte do século.

A China voltou a ocupar o centro do debate energético global ao confirmar, por meio de instituições ligadas ao seu programa espacial, estudos avançados para a geração de energia solar no espaço.

Não se trata de um anúncio retórico nem de ficção científica: o país trabalha, desde ao menos 2019, em um roteiro técnico para desenvolver a chamada energia solar espacial, conceito conhecido internacionalmente como Space-Based Solar Power. O projeto ainda está distante da execução plena, mas seus contornos são reais, documentados e estratégicos.

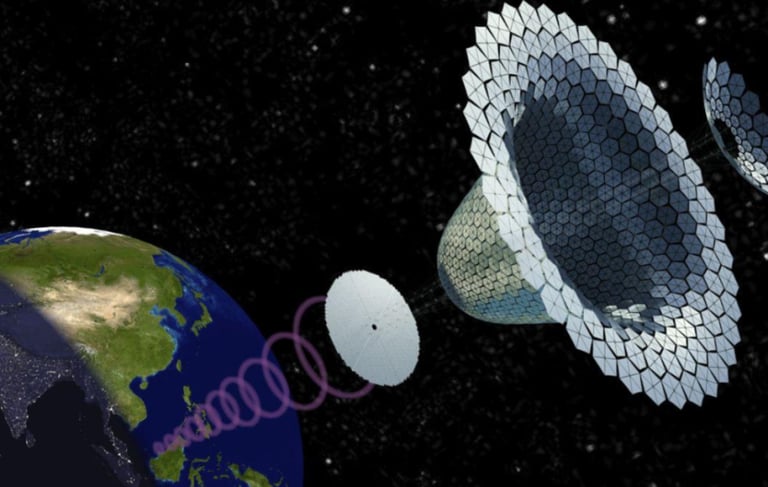

O princípio técnico é conhecido. Fora da atmosfera terrestre, painéis solares recebem radiação com intensidade maior e praticamente constante. Na superfície, a eficiência média dos sistemas fotovoltaicos é afetada pela alternância entre dia e noite, pela nebulosidade e pela absorção atmosférica. Em órbita, essas perdas deixam de existir. Segundo dados da China Academy of Space Technology, a captação solar no espaço pode ser até oito vezes mais eficiente do que em solo, dependendo da órbita e da tecnologia empregada.

Os estudos chineses indicam como objetivo final a instalação de uma estação em órbita geoestacionária, a aproximadamente 35.786 quilómetros da Terra. Nessa posição, a estrutura acompanha a rotação do planeta, permitindo transmissão contínua de energia para um mesmo ponto da superfície. A eletricidade captada seria convertida em micro-ondas e enviada a grandes antenas receptoras terrestres, capazes de reconverter o sinal em energia elétrica para a rede.

A transmissão por micro-ondas já foi testada em ambientes controlados e não é exclusividade chinesa. A NASA, a agência espacial japonesa JAXA e centros europeus estudam o mesmo princípio desde os anos 1970.

Em 2022, a China realizou testes experimentais de transmissão sem fio em solo e anunciou planos para demonstrações orbitais de pequena escala até o final da década de 2020.

O tamanho frequentemente citado da estação — cerca de um quilómetro de largura — não consta como especificação final em documentos oficiais. Trata-se de uma estimativa conceitual, usada para ilustrar a ordem de grandeza de um sistema capaz de gerar gigawatts de potência. Da mesma forma, comparações com o consumo global de petróleo pertencem ao campo das projeções teóricas, não de cálculos auditados por organismos independentes.

O cronograma divulgado é prudente. Testes em órbita baixa ao longo dos anos 2030. Sistemas intermediários nas décadas seguintes. Uma instalação de grande escala apenas por volta de 2050. Até lá, os obstáculos permanecem claros: custo de lançamentos, hoje ainda superior a US$ 2.000 por quilo; montagem robótica em órbita; durabilidade frente à radiação solar e micrometeoritos; além de acordos internacionais sobre uso e segurança da transmissão.

O dado central, contudo, é político e estratégico. A China trata energia e espaço como vetores de soberania de longo prazo. Não promete milagres. Investe em ciência pesada, engenharia incremental e tempo histórico. Se a energia solar espacial se tornar realidade, não será um salto repentino, mas uma obra de décadas — silenciosa, cara e profundamente transformadora.

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-corrida-silenciosa-da-china-por-energia-solar-no-espaco/

11 de janeiro de 2026

Há coisas piores do que a morte

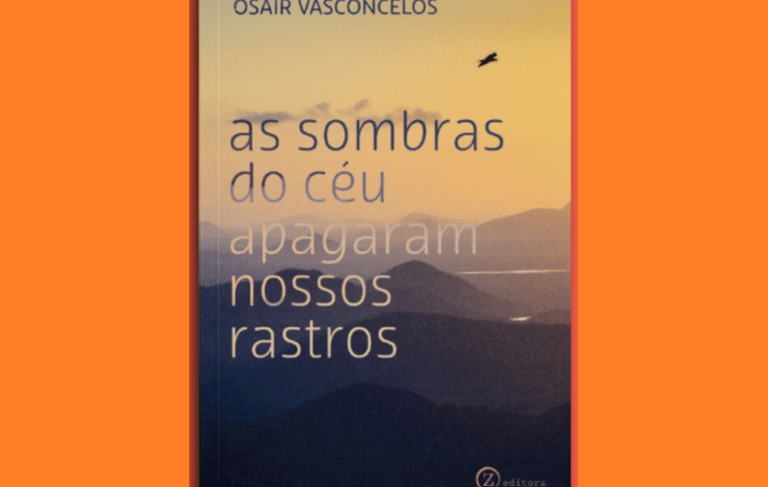

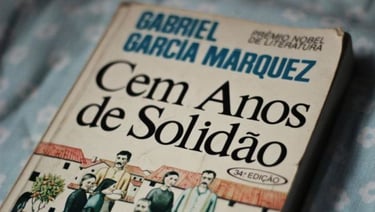

No romance As sombras do céu apagaram nossos rastros, Ozair Vasconcelos transforma o sertão em consciência moral e faz do silêncio uma força narrativa incontornável

Todo começo de ano me concede quatro ou cinco dias de licença interior — um intervalo curto, mas necessário, para arejar a alma depois de doze meses escrevendo diariamente sobre política econômica, tarifas, guerras distantes e próximas, operações nos morros, emendas parlamentares, desmatamento, inteligência artificial, golpes financeiros, bancos suspeitos e a engrenagem ruidosa do poder. São dias raros em que o barulho do mundo diminui e a escrita deixa de ser trincheira para voltar a ser escuta.

É o meu freio de arrumação: diminuir o passo, reorganizar ideias, respirar outros ares antes que o calendário volte a apertar o cerco. Nesse silêncio provisório, a literatura reaparece como abrigo e reencontro. Hoje, deixo o noticiário de lado para falar de um escritor ainda pouco conhecido fora de seu território, mas dono de uma escrita que reúne a secura precisa de Graciliano Ramos, a pulsação humana de José Lins do Rego e o olhar amazônico de Milton Hatoum. Falo de Ozair Vasconcelos.

Há livros que não pedem licença ao leitor. Entram, ocupam espaço, desarrumam o interior e deixam marcas difíceis de apagar. As sombras do céu apagaram nossos rastros pertence a essa linhagem rara. Não é um romance empenhado em agradar nem em confirmar expectativas; exige atenção ética, fôlego narrativo e disposição para atravessar zonas de desconforto. Organizado em cinco capítulos derramados com precisão ao longo de 137 páginas, o livro aposta numa arquitetura enxuta, sem gordura estrutural, publicado sob a chancela da natalense Z Editora, o que já indica uma escolha editorial coerente com a densidade da obra.

A escrita de Ozair Vasconcelos revela domínio pleno da linguagem como matéria viva. A prosa não corre; avança em ondas longas, por vezes vertiginosas, por vezes abruptas, como se soubesse quando o leitor precisa respirar e quando deve ser submerso. A frase extensa, rítmica e acumulativa cumpre função sensorial: reproduz estados de confusão, arrebatamento e perda de controle. A linguagem não descreve o mundo — participa dele.

Há, no romance, algo profundamente cinematográfico. As imagens são secas, diretas, quase sem mediação, formando planos sucessivos que se sobrepõem como numa montagem rigorosa. Em muitos momentos, a narrativa avança como câmera baixa, rente ao chão, depois se eleva abruptamente para um plano aberto, onde céu e terra pesam sobre os personagens. Essa força imagética arrebata com a intensidade que só o cinema, depois da literatura, consegue alcançar. Não por acaso, é fácil imaginar Fernanda Torres encarnando Rosa Ana, com sua capacidade de conter vulcões internos, enquanto Wagner Moura poderia dar corpo e ambiguidade a Gonçalo — ou, em registros distintos, assumir as figuras de João e Inácio, personagens moldados pelo silêncio e pela tensão contida.

O episódio central envolvendo Rosa Ana concentra esse projeto narrativo. Ozair assume um risco alto ao construir uma cena em que erotismo e violência não se separam com facilidade. O texto não busca sedução; instala desconforto. A natureza não embeleza o acontecimento, antes o amplia e o observa. Árvores, folhas, vento e sons formam um coro inquietante que dissolve fronteiras entre corpo e paisagem. Trata-se de uma operação literária sofisticada, herdeira da tradição regionalista em que o sertão não é cenário, mas força moral ativa.

“Há coisas piores do que a morte e que um homem nunca quer ouvir.” A frase cai como sentença antiga, sem ornamento nem explicação. Condensa uma ética forjada no silêncio, onde morrer não é o limite do horror. O insuportável é ouvir aquilo que destrói o lugar do homem no mundo: a falência da proteção, a ruptura do pacto entre pai, filha e terra. É literatura que confia no peso da palavra curta e na inteligência do leitor.

O romance também desloca os sinais do desastre do chão para o alto. “Não é a terra que dá os primeiros sinais de algo estranho. É o céu.” E, adiante: “O céu jogava sombras sobre a terra.” O céu de Ozair não consola nem absolve; pesa, adverte, antecipa a tragédia. Dialoga diretamente com a melhor tradição regionalista brasileira, em que o Nordeste não é paisagem ilustrativa, mas consciência histórica. O céu torna-se personagem invisível, juiz silencioso que legitima o que virá.

A narrativa avança menos pelo que é dito e mais pelo que se cala. Augusta Maria, Salvador, Inácio e João são personagens moldados pela contenção. Os diálogos curtos carregam peso de sentença. Não há psicologização excessiva nem explicações morais fáceis. O autor confia no silêncio como recurso narrativo e no sertão como sistema ético fechado, regido por honra, vergonha e pertencimento.

Como todo projeto ambicioso, o romance não está imune a riscos. Em alguns trechos, a densidade imagética se aproxima do limite. Ainda assim, trata-se de escolha consciente, não de descontrole. Prefiro um escritor que arrisque a linguagem a outro que escreva com medo. Ozair Vasconcelos conhece a tradição, dialoga com ela e, ao mesmo tempo, se autoriza a seguir o próprio caminho.

As sombras do céu apagaram nossos rastros não é um livro confortável. É literatura de enfrentamento, escrita com consciência histórica e ambição formal. O leitor atento não sai aliviado, mas transformado — não por respostas recebidas, e sim pelas perguntas que permanecem.

A partir de amanhã, porém, esse breve intervalo se encerra. Voltaremos à dureza do cotidiano: às manchetes ásperas, aos conflitos sem metáfora, às urgências que não concedem pausa.

É justamente por isso que livros como o de Ozair Vasconcelos importam. Não servem para fugir do mundo, mas para voltar a ele com os sentidos mais atentos, a consciência mais alerta e a certeza de que, sem literatura, a realidade pesa mais. Muito mais.

https://revistaforum.com.br/opiniao/ha-coisas-piores-do-que-a-morte/

03 de janeiro de 2026

Diógenes e o alto custo das convenções

Exilado por adulterar moedas, o filósofo transformou o escândalo em método e, em 2026, continua a revelar quanto a obediência não pensada cobra da liberdade

.

No 2º dia de 2026, quando o segundo quarto do século XXI se impõe com sua aceleração permanente, métricas de desempenho e promessas de sucesso embaladas como necessidade, Diógenes de Sínope retorna como um incômodo útil. Não como personagem pitoresco da Antiguidade, mas como um teste ético. Diógenes nos obriga a perguntar, logo na largada do ano: quanto daquilo que chamamos de valor é escolha consciente — e quanto é apenas obediência bem-vestida?

Trazer Diógenes para o presente não é exercício arqueológico. É leitura do agora. Em 2026, cercados por discursos de eficiência, consumo e visibilidade, sua vida funciona como uma lâmina: corta excessos, separa necessidade de hábito e expõe a fragilidade de muitas certezas que tratamos como naturais. Ele não oferece conforto; oferece fricção. E talvez seja disso que mais precisamos neste início de ano.

Diógenes nasceu por volta de 412 a.C., em Sínope, colônia grega na Ásia Menor. Era filho de Isésio, um banqueiro responsável por operações monetárias e pela verificação da autenticidade das moedas em circulação. As fontes antigas relatam que pai e filho se envolveram num caso de adulteração monetária. Isésio foi preso. Diógenes, banido da cidade.

Esse exílio marca a ruptura decisiva. Privado de posição social e de proteção cívica, Diógenes inicia uma trajetória que não tenta recuperar prestígio, mas questionar a própria lógica que o define. Ele segue para Atenas e, depois, para Delfos, onde consulta o Oráculo. Sua pergunta é direta e pragmática: como recuperar a reputação diante da cidade?

A resposta vem em forma de sentença curta e ambígua, como convém a um oráculo: “desfigura a moeda”. A expressão grega — paracharattein to nomisma — carrega um duplo sentido. Nomisma é moeda, mas também é aquilo que vale por convenção: normas, costumes, valores aceitos sem discussão. A frase pode ser lida como confirmação do crime, mas também como deslocamento radical do problema.

Se o episódio ocorreu exatamente assim, é tema de debate entre historiadores. O que importa, do ponto de vista filosófico e jornalístico, é o uso que Diógenes faz dessa ambiguidade. Ele não passa a falsificar metais. Passa a pôr à prova aquilo que a sociedade trata como valioso. A partir dali, sua vida se torna uma investigação pública sobre o peso real das convenções.

É nesse caminho que Diógenes se aproxima do cinismo, corrente fundada por Antístenes. O cinismo não era um discurso elegante, mas uma ética prática. Seu ponto de partida era simples e perturbador: grande parte do que fazemos não nasce da necessidade, mas da repetição. Vestimos, acumulamos, casamos, competimos porque aprendemos que é assim que se vive.

Diógenes leva essa crítica ao limite. Reduz seus bens ao mínimo, vive em espaços públicos e transforma o cotidiano em argumento filosófico. A autossuficiência torna-se seu eixo moral. Quanto menos alguém precisa, menos se submete. E dessa redução nasce sua ideia de liberdade: não a liberdade abstrata, mas a capacidade concreta de não obedecer ao que não faz sentido.

Essa postura explica sua rejeição a vínculos que, para ele, multiplicavam dependências. O matrimônio, visto como ápice da vida social, era tratado com desconfiança. Não por desprezo às relações humanas, mas por entender que muitas delas eram organizadas por expectativas externas, não por reflexão real. Para Diógenes, viver acompanhado podia significar perder autonomia antes mesmo de perceber.

A mesma lógica orienta sua crítica à filosofia excessivamente conceitual. Diógenes via em Platão o exemplo de um pensamento distante da experiência. Quando Platão definiu o ser humano como “um bípede sem penas”, Diógenes respondeu com um gesto calculado: depenou uma galinha, lançou-a no espaço da Academia e disse: “Eis o homem de Platão”.

Não se tratava de humor vulgar. Era uma crítica precisa ao risco de conceitos que ignoram a vida concreta. Para Diógenes, filosofia que não altera a maneira de viver é apenas retórica bem organizada.

Essa coerência prática aparece com ainda mais força no episódio mais conhecido de sua biografia: o encontro com Alexandre, o Grande. O conquistador visita Diógenes, que repousava ao sol. Ao se aproximar, Alexandre se coloca à sua frente, projetando sombra sobre ele — um gesto involuntário, mas carregado de simbolismo.

Alexandre se apresenta, reconhece o filósofo e oferece conceder qualquer desejo. Diógenes não se levanta, não agradece, não pede riquezas. Apenas responde: “Sai da frente do meu sol.” O pedido é literal e definitivo. Tudo o que ele exige do homem mais poderoso do mundo é que não lhe retire aquilo que a natureza oferece gratuitamente.

Há ainda o episódio narrado por Mênipo de Gádara, quando Diógenes é capturado por piratas e posto à venda como escravo. Perguntado sobre suas habilidades, responde: “Sei comandar homens.” Comprado por Cheníades, torna-se educador de seus filhos. Mesmo sob condição jurídica de escravo, mantém intacta sua autonomia intelectual.

Diógenes viveu longamente para os padrões da Antiguidade. As fontes divergem, mas situam sua morte entre 324 e 321 a.C., após mais de oito décadas de vida — alguns autores falam em cerca de noventa anos. Há quem diga que morreu no mesmo ano que Alexandre. Verdade ou lenda, a coincidência é eloquente: o maior conquistador territorial e o homem que não quis possuir nada encerram o ciclo quase juntos.

Ao ser questionado sobre o destino de seu corpo, Diógenes respondeu: “Joguem-me aos cães.” Quando perguntaram se não temia as mordidas, completou: “Se estarei morto, como poderiam me ferir?” Não há desprezo pela vida nessa frase, mas recusa em organizar a existência a partir do medo.

Em 2026, Diógenes permanece atual porque aponta para o ponto cego do nosso tempo. Vivemos cercados de dispositivos que prometem relevância, consumo percebido como necessidade, pressa convertida em virtude. Ele nos força a um inventário incômodo: do que eu realmente preciso para viver, trabalhar, criar, discordar? Quanto do meu dia é decisão — e quanto é submissão elegante?

Se o Oráculo disse “desfigura a moeda”, o recado que atravessa os séculos é claro: mexa no que sua época chama de valor. Ponha à prova as convenções que se apresentam como inevitáveis. Diógenes não ensinou a viver melhor. Ensinou a viver com menos ilusões — e, no início de um novo ano, poucas lições são mais exigentes do que essa.

https://www.brasil247.com/blog/diogenes-e-o-alto-custo-das-convencoes

01 de janeiro de 2026

O que ainda está vivo em nós?

Em 2026, a pergunta de Albert Schweitzer deixa de ser filosófica e se torna acusação: o mundo funciona, mas aceita a morte lenta da empatia, da solidariedade e da decência.

O primeiro dia de 2026 não inaugura um tempo neutro. Ele chega depois de um ano atravessado por guerras prolongadas, crises humanitárias persistentes, deslocamentos forçados em escala recorde e um desgaste visível da confiança pública. O mundo não ficou em pausa — decisões continuaram a ser tomadas, governos seguiram atuando e a tecnologia avançou, ainda que bolsas e mercados financeiros só retomem as atividades a partir do dia seguinte ao feriado. Algo essencial, porém, continuou se perdendo sem alarde. É nesse cenário que a vida e o pensamento de Albert Schweitzer ganham atualidade incômoda.

Nascido em 1875, na Alsácia então sob domínio alemão, Schweitzer construiu cedo uma trajetória rara. Doutor em Teologia, professor universitário e filósofo, tornou-se também um dos mais respeitados intérpretes de Johann Sebastian Bach de sua geração. Ainda jovem, era um concertista consagrado nos grandes palcos europeus — de Berlim a Londres, de Paris a Roma — e recebeu prêmios e honrarias importantes pelo rigor técnico e pela profundidade de suas interpretações. Prestígio intelectual, estabilidade financeira e reconhecimento público já estavam assegurados antes dos 30 anos.

Em 1905, tomou uma decisão que contrariava frontalmente a lógica dominante das elites europeias: ingressou no curso de Medicina com um objetivo claro e declarado — cuidar de populações africanas abandonadas pela ordem colonial. Formou-se médico em 1913 e seguiu para Lambaréné, no atual Gabão, onde fundou um hospital em condições extremas.

As primeiras instalações eram de pau a pique, erguidas em meio à floresta, sem saneamento básico e com escassez crônica de medicamentos. Para viabilizar o projeto, Schweitzer vendeu praticamente todo o seu patrimônio, incluindo prêmios, medalhas, troféus e bens pessoais acumulados ao longo da carreira musical e acadêmica.

A região enfrentava altas taxas de malária, tuberculose, hanseníase e doenças intestinais. Ao longo de mais de cinquenta anos, Schweitzer atendeu milhares de pacientes, realizou cirurgias, formou equipes locais e ampliou gradualmente o hospital, que chegou a reunir dezenas de edificações simples, construídas conforme a demanda clínica crescia.

Em intervalos regulares de três a cinco anos, ele retornava à Europa por cerca de três meses. Nessas viagens, realizava longas séries de concertos beneficentes para arrecadar recursos destinados à construção de novas alas, compra de equipamentos e manutenção do hospital africano.

Relatos de visitantes e pacientes registram cenas que se tornaram parte de sua história. Ao fim da tarde, na varanda do hospital, Schweitzer sentava-se ao piano e tocava Bach enquanto o sol se punha. Centenas de pacientes, muitos deitados nos gramados, ouviam em silêncio. Não era um gesto estético nem uma concessão ao lirismo, mas a expressão de uma ética vivida: cuidar do corpo sem abandonar a dignidade do espírito.

Em 1952, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No discurso de aceitação, afirmou: “O exemplo não é a melhor forma de influenciar os outros. É a única.” A frase sintetiza uma vida inteira orientada pelo princípio do “respeito pela vida”, entendido não como abstração, mas como responsabilidade ativa diante de qualquer sofrimento humano.

É nesse contexto que sua advertência mais conhecida ganha peso factual: “A tragédia não é quando um homem morre; a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo”. Em 2026, a sentença descreve um fenômeno observável. Mais de 110 milhões de pessoas vivem hoje em condição de refugiados, segundo dados das Nações Unidas.

A repetição desses números sem reação proporcional revela algo além da crise humanitária: revela a normalização da indiferença.

O que não pode morrer dentro de alguém enquanto a vida segue? A fé que se traduz em ação. A esperança sustentada por escolhas difíceis. A solidariedade que não depende de conveniência. A fraternidade que não seleciona vítimas. E a decência como limite mínimo diante da dor alheia.

Abrir 2026 à luz de Albert Schweitzer não é um exercício de memória. É um teste de consciência histórica. Sociedades podem continuar funcionando quando a ética se ausenta — mas, nesse estágio, já começaram a colapsar por dentro.

https://revistaforum.com.br/opiniao/o-que-ainda-esta-vivo-em-nos/

01 de janeiro de 2026

Sem ilusões nem união: o mundo à deriva em 2026

Do ponto de vista de Krugman, Friedman, Žižek e Sachs, as crises perderam o poder de se autocorrigir; o que resta é aprender a navegar na instabilidade permanente

Quatro autores que raramente caminham lado a lado estão apontando para o mesmo horizonte. Um economista laureado, um analista do poder global, um filósofo da ruptura e um arquiteto da governança internacional convergem num diagnóstico incômodo: o mundo se aproxima de 2026 exausto, fragmentado e perigosamente habituado a viver sem projeto. Não se trata de futurologia nem de retórica alarmista, mas da leitura fria de sinais já visíveis.

O que entra em desgaste não é apenas um ciclo econômico ou um mandato político, e sim a própria crença de que o sistema global ainda opera por ajustes automáticos, consensos mínimos e correções graduais. Instituições seguem funcionando, mas por inércia; lideranças administram crises sem oferecer direção; sociedades aprendem a aceitar o improviso como normalidade. O colapso, aqui, não é abrupto nem espetacular — é silencioso, progressivo e profundamente corrosivo.

Em seus textos recentes, Paul Krugman tem adotado um tom mais contido, talvez justamente por escrever com maior liberdade intelectual. Ele não antevê uma crise financeira clássica nem um choque inflacionário fora de controle. Seu alerta é mais sutil: a erosão contínua da confiança pública, especialmente quando os indicadores macroeconômicos deixam de dialogar com a experiência cotidiana.

Mesmo em cenários de crescimento moderado, custos estruturais — moradia, saúde, educação e energia — seguem pressionando a política. Para Krugman, o risco central não é a explosão, mas o desgaste acumulado, aquele que mina governos por dentro e cria terreno fértil para soluções simplistas, frequentemente autoritárias.

Thomas L. Friedman observa 2026 a partir do tabuleiro internacional. Em ensaios e entrevistas recentes, descreve um mundo que abandona a retórica de valores universais e adota um pragmatismo cru. Alianças tornam-se funcionais, temporárias, negociadas caso a caso, sem qualquer ilusão civilizatória compartilhada.

Conflitos prolongados deixam de ser tratados como crises excepcionais e passam a integrar a estrutura permanente do sistema internacional. O resultado é um mundo menos ideológico, mas também menos confiável, no qual governar significa administrar riscos contínuos, não construir futuros estáveis.

É Slavoj Žižek quem leva esse diagnóstico ao plano mais perturbador. Para ele, 2026 pode consolidar um novo “normal” autoritário, não por meio de golpes clássicos, mas pela aceitação cotidiana da exceção. Emergências climáticas, sanitárias e securitárias fornecem o argumento permanente para suspensões graduais de direitos.

Nesse cenário, a restrição deixa de chocar. Estados passam a decidir quem circula, consome ou protesta com base em algoritmos, riscos e urgências indefinidas. O autoritarismo não se impõe; ele se administra. O mundo segue funcionando, mas com menos ilusões sobre liberdade, escolha e democracia.

Jeffrey Sachs oferece a leitura mais direta e normativa. Seus textos tratam 2026 como um prazo-limite, sobretudo diante da fragilização de tratados estratégicos, em especial na área nuclear. A ausência de novos acordos, combinada à proliferação tecnológica e à deterioração da confiança entre potências, cria um ambiente propício a erros de cálculo.

Para Sachs, o perigo não é abstrato nem distante. Ele é mensurável, político e evitável — desde que haja decisão. Caso contrário, 2026 pode ser lembrado como o ano em que o mundo escolheu a inércia e aceitou suas consequências.

O ponto mais grave dessas análises não é a possibilidade de ruptura, mas a disposição coletiva de normalizar a degradação. Não se anuncia um evento final, e sim a consolidação de um método: governar por exceção permanente, decidir por fadiga social, aceitar por ausência de alternativas.

O mundo pode atravessar 2026 ainda de pé — com eleições, mercados, tratados e discursos formais —, mas já operando sem convicção, sem horizonte e sem lastro ético. Quando a ingenuidade se encerra sem que a lucidez a substitua, o vazio costuma ser ocupado pelo cinismo, pela força e pela obediência resignada.

A história não falha nesse registro: sociedades não perdem a liberdade de uma vez; perdem-na quando passam a considerar normal viver sem princípios. É nesse ponto que 2026 deixa de ser apenas uma data e se transforma num teste decisivo.

https://revistaforum.com.br/opiniao/sem-ilusoes-nem-uniao-o-mundo-a-deriva-em-2026/

31 de dezembro de 2025

O salário do pensamento

Um século depois de Ford, o paradoxo persiste: empresas remuneram execução, mas é o pensamento que ancora o lucro, a inovação e o sentido.

A história é boa demais para ser verdadeira. E talvez por isso mereça ser contada. Diz-se que Henry Ford, o homem que acelerou o século XX, foi certo dia questionado por um jornalista: “Quem é o funcionário mais bem pago da sua empresa?”.

Ford o levou por entre ruídos metálicos, esteiras vibrando, martelos e motores. No meio do turbilhão, uma sala de vidro. Dentro dela, um homem dormia, pés sobre a mesa, chapéu cobrindo o rosto.

“Ele é o mais bem pago”, teria dito Ford. “Não faz nada. Apenas pensa.”

Não há registro algum desse diálogo. Nenhum biógrafo o confirma, e o próprio Museu Henry Ford classifica histórias parecidas como invenções de ocasião. Mas essa anedota resiste porque expõe algo essencial: pensar é o único trabalho que não pode ser delegado — e é também o mais subestimado.

O que vale o pensamento

Na lógica das empresas, o que se mede é o que se paga. Horas, metas, entregas. O pensamento, porém, não cabe em planilha. Ele amadurece em silêncio, entre distrações e lampejos.

E quando surge, transforma o rumo de tudo. O funcionário que pensa não é o que responde rápido, é o que formula perguntas novas.

Pensar estrategicamente é enxergar além da linha de produção. Pensar criativamente é quebrar o molde sem destruir o propósito. Pensar com atenção plena — o mindfulness — é habitar o instante sem se perder no ruído.

Cada forma de pensar carrega uma potência distinta, e todas têm um ponto em comum: exigem tempo, espaço e confiança.

Pensar custa caro — e rende mais

Ford sabia disso. Em 1914, ao dobrar os salários de seus operários, compreendeu que dignidade também é produtividade. Ele afirmava — e aí sim é fato documentado — que “pensar é o trabalho mais difícil que existe; é por isso que tão poucos o fazem”.

Cem anos depois, continua sendo verdade. Bill Gates reserva semanas inteiras apenas para pensar. Warren Buffett lê quatro horas por dia. Nenhum deles corre o tempo todo atrás de resultados; criam as condições para que o pensamento faça o trabalho que nenhuma planilha é capaz de realizar: imaginar o futuro antes que ele aconteça.

A pressa é inimiga da lucidez. Em ambientes corporativos, o excesso de tarefas é o novo analfabetismo: impede a visão, bloqueia o raciocínio, sabota a intuição.

Pensar exige pausa — e coragem para sustentar o silêncio que antecede a ideia.

O valor do silêncio

Talvez o homem que dormia na sala de Ford nunca tenha existido. Mas a imagem revela o que as fábricas modernas — agora de dados e algoritmos — insistem em esquecer: a pausa também produz.

O silêncio é o berço das ideias que mudam rotas. Não há criatividade sem intervalos, nem inovação sem repouso mental. A pressa gera repetição; o tempo de pensar gera descoberta.

Pensar continua sendo o trabalho invisível que sustenta todos os outros. Um pensamento pode construir uma empresa ou reinventar uma sociedade.

Por isso, a pergunta que Ford nunca precisou responder continua necessária: quanto vale um ser humano que pensa?

Talvez valha tudo o que o mundo ainda não conseguiu calcular.

https://revistaforum.com.br/opiniao/o-salario-do-pensamento/

30 de dezembro de 2025

Mistura explosiva entre igrejas e política partidária criou o inferno em que estamos

Religião instrumentalizada por máquinas partidárias transforma leis em dogmas, templos em comitês e cidadãos em soldados ideológicos

Há um erro de origem que precisa ser nomeado com clareza antes de qualquer crítica política: quando a religião entra na política para disputar poder, ela renuncia à sua própria razão de existir. E quando a política se apropria da religião para legitimar-se, abandona o solo comum da razão pública e da legalidade democrática.

O resultado não é apenas degradação institucional, mas desorientação espiritual coletiva. A democracia brasileira vive esse curto-circuito de forma cada vez mais visível: o púlpito transformado em palanque, o palanque disfarçado de altar, e a verdade reduzida a ferramenta de mobilização emocional.

Religião e política não são inimigas — mas pertencem a planos distintos da experiência humana. Devem coexistir como óleo e água: no mesmo recipiente social, sem jamais se confundir. A política opera no plano da organização externa da vida coletiva; a religião, no da transformação interior do ser humano. Uma cuida da administração do poder; a outra da formação do caráter. Quando essa fronteira é rompida, ocorre uma inversão perigosa: a fé passa a servir ao poder, e o poder passa a falar em nome de Deus. É como se uma mesa ou uma cadeira produzida pelo carpinteiro passasse a falar em seu nome. Existe algo mais tosco e ridículo do que isso?

A política, por sua própria natureza, é atravessada por disputas, negociações, interesses e estratégias. Ela precisa disso para funcionar. Mas justamente por isso não pode ser o espaço da elevação moral.

A religião, ao contrário, nasce para educar a consciência humana, não para vencer eleições. Seu papel histórico sempre foi o de criar ordem interior, promover tranquilidade social e despertar virtudes latentes que nenhuma lei consegue impor. Quando cumpre essa função, torna-se fundamento invisível da civilização; quando a abandona, transforma-se em superstição organizada ou em empresa de poder.

O velho axioma permanece implacável: não se constrói uma sociedade de ouro com indivíduos de chumbo. Nenhuma Constituição, nenhum tribunal, nenhuma maioria parlamentar substitui a ausência de virtudes básicas. Honestidade, veracidade, humildade, unidade, compaixão e senso de justiça não são meros ornamentos morais; são estruturas de sustentação da vida coletiva. Quando a religião se afasta dessa missão educativa para disputar hegemonia política, contribui diretamente para o empobrecimento ético que depois finge denunciar. E resulta no caos que está sempre batendo em nossas portas. Simples assim.

Os dados brasileiros ajudam a compreender a dimensão do fenômeno. O Censo Demográfico de 2022 revelou um país religiosamente mais plural: o catolicismo caiu para 56,7% da população; os evangélicos cresceram para 26,9%; religiões de matriz africana avançaram; e o grupo dos “sem religião” também aumentou.

Essa diversidade, em si, é saudável. O problema começa quando ela é convertida em ativo político, moeda eleitoral e instrumento de polarização.

O recorte etário aprofunda o alerta. O crescimento evangélico é mais intenso entre jovens, enquanto o catolicismo se concentra nas faixas etárias mais altas. Há, portanto, uma disputa explícita pelo futuro simbólico do país — simbólico aqui no sentido concreto de disputa por sentidos, valores, identidades coletivas e critérios morais que orientam o voto, o pertencimento e a lealdade social.

Quando lideranças religiosas entram no jogo partidário, sabem que não estão apenas pedindo votos, mas moldando visões de mundo. A fé deixa de ser caminho de amadurecimento espiritual e passa a ser tecnologia de mobilização política.

No Congresso Nacional Brasileiro, essa dinâmica ganhou forma institucional. A Frente Parlamentar Evangélica tornou-se uma das maiores articulações suprapartidárias, reunindo mais de duas centenas de parlamentares. Muitos mantêm vínculos orgânicos com igrejas, alguns ocupando cargos hierárquicos religiosos. Essa sobreposição não é neutra. Ela tensiona princípios republicanos básicos e fragiliza a distinção entre consciência pessoal e mandato público.

Essa distorção já havia sido antecipada pela filosofia clássica. Em Platão (428/427–348/347 a.C.), governar nunca significou favorecer classes, crenças ou facções, mas ordenar a cidade para que a felicidade alcançasse o conjunto da sociedade. Quando a política abandona esse princípio e passa a servir partes específicas, ela deixa de buscar justiça e passa a produzir desequilíbrio. Nesse vazio ético, discursos religiosos e identitários tornam-se atalhos convenientes para legitimar privilégios, dividir a cidade e mascarar interesses de poder com verniz moral.

Mas a crítica central não é política — é espiritual.

Quando textos sagrados são usados como slogans, quando o adversário vira inimigo de Deus, quando o voto se transforma em prova de fé, a religião deixa de ser luz e passa a ser instrumento de dominação moral e emocional. A história mostra que, sempre que isso ocorre, a espiritualidade definha e o fanatismo prospera. A religião, que deveria ser fonte de ordem e tranquilidade entre os povos, converte-se em fator ativo de conflito e divisão.

Há aqui um ponto decisivo: progresso material sem elevação espiritual produz civilizações eficientes, desiludidas e profundamente infelizes. O desenvolvimento técnico, desacompanhado de valores, amplia apenas a capacidade de errar em escala maior.

A verdadeira civilização nasce quando avanço material e maturidade espiritual caminham juntos — como lâmpada e luz. Separados, ambos fracassam: a lâmpada sem luz é inútil; a luz sem lâmpada não ilumina o mundo.

Por isso, a separação entre religião e política não é uma concessão secularista — isto é, não se trata de um gesto ideológico contra a fé ou de submissão da sociedade a um materialismo hostil à transcendência. Trata-se de uma exigência espiritual e republicana para proteger a religião da captura pelo poder e preservar a política do uso indevido do sagrado.

O Estado laico não é um Estado sem Deus; é um Estado que reconhece que nenhuma instituição humana pode falar em nome de Deus. Devemos acreditar, ter uma fé genuína e pura no Deus que nos criou — e não no Deus que nós criamos à imagem de nossas conveniências políticas.

Daí o desafio inevitável, que já não pode ser evitado com retórica piegas.

Que tal irmos direto ao olho do furacão que se a vizinha? Se muitas igrejas passaram a funcionar, na prática, como caixas eletrônicos informais para financiar campanhas, projetos de poder e interesses claramente corruptos, não será o momento de submeter essas estruturas ao mesmo rigor fiscal aplicado a qualquer organização que movimenta grandes volumes de recursos? Transparência não ameaça a fé; a protege. Investigar o caminho do dinheiro — do dízimo ao destino final —, apurar sonegação, lavagem e eventuais vínculos com economias criminosas não é perseguição religiosa, mas dever republicano. Em rápidas palavras: se a as igrejas entram na política, nada mais justo que a Receita Federal entre nas igrejas. Entendo que esse é o momento para uma operação carbono específico.

Religião não existe para conquistar governos, mas para formar consciências. Quando se esquece disso, ela perde sua força transformadora e trai sua missão histórica. E aqui afirmo, sem hesitação, como crença inabalável: confio no ensinamento do Prisioneiro de ‘Akká — Bahá’u’lláh (1817-1893) — de que a religião é o instrumento principal para o estabelecimento da ordem no mundo e da tranquilidade entre seus povos. Justamente por isso ela não pode ser rebaixada a ferramenta eleitoral.

Uma sociedade que sacrifica sua base espiritual no altar do poder pode até vencer eleições — mas perde a alma no processo. E se perde a alma, nada mais importante falta ser perdida.

29 de dezembro de 2025

Uma viagem a Atenas, guiada por Delta, Pi e espanto

Em janeiro, entendi que o destino da viagem não estava no mapa, mas no espanto diante das ruínas que ainda respiram história.

Atenas — janeiro passado.

Domingo sempre me parece um bom dia para largar a roda viva do jornalismo, com suas urgências e tempestades, e abrir espaço para outras escritas — aquelas em que o tempo desacelera e o olhar ganha fôlego. É nesse intervalo, quase um respiro editorial, que me atenho às viagens, aos desvios, às histórias que não pedem manchete, mas pedem alma. As ruas de Atenas pareciam escritas por um deus que se diverte com estrangeiros. Letras, curvas, ângulos e símbolos lembravam equações perdidas da adolescência. Era inverno, e o vento trazia maresia e séculos no mesmo sopro. Com o casaco apertado no peito, descobri cedo que nessa cidade orientação é privilégio dos iniciados.

Não faz muito tempo caminhei por ali, e cada placa, cada esquina, parecia propor um enigma. Perder-se tornava-se convite, não falha. A cidade falava em silêncio, e eu a ouvia pela pele. Atenas exige que o viajante duvide primeiro, compreenda depois.

Ads by

O primeiro encontro foi com Δ. No caderno escolar, Delta sempre significou mudança. Em Atenas, significava direção. Segui-o sem entender, guiado mais pela curiosidade que pelo mapa. O Π, no quadro-negro, era infinito; ali, marcou a porta de uma padaria onde o pão quente desfazia qualquer teorema. Cada símbolo abandonava a abstração e ganhava corpo, aroma, cotidiano.

Num café perguntei por um mapa. O garçom sorriu e ofereceu a versão “geométrica ou algebraica”. Escolhi a que não me humilhasse. A matemática, em Atenas, não resolve: provoca. Psi apontou para um morro. Xi sugeriu subir. Com humor, a cidade empurra o viajante para frente.

Quando encontrei a rua que procurava — nome extenso, quase tese universitária — entendi que desistir do controle pode ser libertador. Há sabedoria no extravio. A vida raramente entrega placas claras, prefere enigmas. Queremos atalhos; ela oferece labirintos. Descobri que caminhar sem certeza amplia o olhar, e Atenas foi professora paciente nesse aprendizado.

À tarde, a Acrópole dourou-se sob luz que parecia respirar. Sentei-me e deixei o tempo desacelerar. Ali viajar significou não cumprir itinerário, mas existir entre ruínas que lembram a breve duração humana. Janeiro já não parecia frio: era memória.

Imaginei Sócrates andando por ali, cabelo ao vento, perguntando: “O que buscas?”. Talvez não busquemos cidades, busquemos espelhos. Em cada desvio algo de “conhece-te a ti mesmo” se iluminou. Percebi que Atenas não me perdeu — refinou-me. A viagem tornou-se menos geográfica e mais íntima, como quem descobre um fragmento próprio em pedra antiga.

Voltei ao hotel carregando algo invisível na mala, impossível de comprar em loja. Idiomas são portais: traduzir é pouco, sentir é tudo. Se captei essa experiência em palavras, não sei. Mas deixo esta crônica como mármore ao leitor, para que interprete seu próprio Delta, seu Pi, sua Acrópole interior.

Porque, no fundo, destino não é chegada. Destino é o que descobrimos enquanto procuramos o caminho — e às vezes ele nasce justamente do prazer secreto de estar perdido.

https://revistaforum.com.br/opiniao/uma-viagem-a-atenas-guiada-por-delta-pi-e-espanto/

28 de dezembro de 2025

Kant na linha vermelha da falência ética mundial

A política internacional opera sem coerência, normaliza contradições perigosas e converte princípios em ornamentos, enquanto o imperativo categórico reaparece exigindo limites que ninguém mais está disposto a respeitar.

Ao longo deste ano, escrever foi menos reagir ao noticiário e mais tentar compreender o desenho mais amplo do tempo em que vivemos. Meus textos nasceram da constatação de que atravessamos uma época de contrastes extremos, em que avanços civilizatórios convivem com retrocessos éticos, e em que a promessa de progresso caminha lado a lado com novas formas de exclusão, violência e indiferença.

Desde cedo, percebi que muitos dos temas centrais já não cabem em molduras nacionais. A ideia de uma nova ordem mundial apareceu como consequência inevitável da interdependência entre os povos. Crises climáticas, guerras regionais, cadeias produtivas globais e tecnologias transnacionais tornaram obsoleta qualquer ilusão de isolamento. O mundo passou a exigir menos retórica de poder e mais coordenação, menos força bruta e mais arquitetura institucional.

Foi nesse contexto que revisitei Immanuel Kant, não como exercício filosófico, mas como ferramenta concreta de leitura do presente. Sua ideia de uma paz fundada em regras comuns e responsabilidade compartilhada voltou a fazer sentido diante do esgotamento do modelo baseado na intimidação permanente. A justiça internacional deixou de soar utópica e passou a se apresentar como necessidade prática de sobrevivência coletiva.

O mesmo choque entre progresso e falência estrutural se impôs ao observar a obra de Sebastião Salgado. Suas imagens que correm o mundo a mostrar que a vida é breve, mas a arte é longa documentam um planeta ferido por desigualdades, deslocamentos e devastação ambiental, sem jamais retirar do humano sua dignidade. Ali, a arte cumpre função jornalística: registra, denuncia e preserva memória.

A questão ambiental atravessou meus textos como dado incontornável. Em Nenhum planeta B, o argumento foi direto: não existe alternativa física ou tecnológica capaz de substituir os sistemas naturais que sustentam a vida. Sabemos disso há décadas, mas seguimos adiando decisões. O contraste entre conhecimento e ação talvez seja uma das marcas mais graves do nosso tempo.

No centro dessa reflexão, encontrei eco numa formulação escrita no século XIX, mas que parece descrever com precisão desconcertante o presente em Um conto de duas cidades, Charles Dickens abre seu romance assim:

“Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, a idade da sabedoria e a idade da loucura, a época da fé e a época da incredulidade, a estação da luz e a estação das trevas, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós, íamos todos diretamente para o céu, íamos todos diretamente para o inferno — em suma, a época era tão parecida com a atual, que algumas de suas autoridades mais barulhentas insistiam em que ela fosse recebida, tanto no bem quanto no mal, apenas no grau superlativo de comparação.”

Esse jogo de opostos atravessa tudo o que escrevi. Vivemos um tempo em que a solidariedade se amplia e, ao mesmo tempo, se deixa capturar pela lógica da autopromoção. Ao refletir sobre como boas ações passaram a depender de visibilidade, não critiquei a ajuda em si, mas a transformação do gesto em performance. Quando o bem exige vitrine, ele perde profundidade social.

A tecnologia aparece nesse cenário como força ambígua. Amplia possibilidades, mas dilui responsabilidades. Conecta indivíduos, mas fragmenta comunidades. Informa em escala inédita, enquanto confunde critérios. Não a tratei como solução mágica nem como ameaça absoluta, mas como campo permanente de disputa ética.

Somente mais adiante, em perspectiva histórica, abordei a tornozeleira eletrônica. Ao recordar as formas brutais com que sociedades antigas marcavam seus culpados — mutilações, ferro em brasa, execuções públicas —, o contraste se impõe. A tornozeleira representa uma evolução civilizatória: substitui a violência irreversível por contenção legal, preserva a vida e mantém aberta a possibilidade de reintegração social.

No penúltimo movimento desse percurso, ficou clara minha intenção central: buscar unidade na multiplicidade. Relacionar os grandes dilemas internacionais às experiências concretas do indivíduo. Mostrar que o mesmo mundo que redefine suas estruturas globais redefine também a forma como punimos, cuidamos, convivemos e existimos.

O saldo deste ano não é o conforto de respostas definitivas, mas uma leitura integrada do presente. Um jornalismo que tenta ir além do fragmento, que aposta em contexto, memória e horizonte. Talvez porque compreender o nosso tempo exija aceitar que vivemos, simultaneamente, o melhor e o pior dos mundos — e que a escolha entre eles se faz todos os dias.

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-urgencia-governa-o-tempo/

20 de dezembro de 2025

A urgência governa o tempo

As possibilidades avançam em ritmo acelerado enquanto a responsabilidade encolhe, deslocando decisões centrais para um terreno de urgência permanente

Ao longo deste ano, escrever foi menos reagir ao noticiário e mais tentar compreender o desenho mais amplo do tempo em que vivemos. Meus textos nasceram da constatação de que atravessamos uma época de contrastes extremos, em que avanços civilizatórios convivem com retrocessos éticos, e em que a promessa de progresso caminha lado a lado com novas formas de exclusão, violência e indiferença.

Desde cedo, percebi que muitos dos temas centrais já não cabem em molduras nacionais. A ideia de uma nova ordem mundial apareceu como consequência inevitável da interdependência entre os povos. Crises climáticas, guerras regionais, cadeias produtivas globais e tecnologias transnacionais tornaram obsoleta qualquer ilusão de isolamento. O mundo passou a exigir menos retórica de poder e mais coordenação, menos força bruta e mais arquitetura institucional.

Foi nesse contexto que revisitei Immanuel Kant, não como exercício filosófico, mas como ferramenta concreta de leitura do presente. Sua ideia de uma paz fundada em regras comuns e responsabilidade compartilhada voltou a fazer sentido diante do esgotamento do modelo baseado na intimidação permanente. A justiça internacional deixou de soar utópica e passou a se apresentar como necessidade prática de sobrevivência coletiva.

O mesmo choque entre progresso e falência estrutural se impôs ao observar a obra de Sebastião Salgado. Suas imagens que correm o mundo a mostrar que a vida é breve, mas a arte é longa documentam um planeta ferido por desigualdades, deslocamentos e devastação ambiental, sem jamais retirar do humano sua dignidade. Ali, a arte cumpre função jornalística: registra, denuncia e preserva memória.

A questão ambiental atravessou meus textos como dado incontornável. Em Nenhum planeta B, o argumento foi direto: não existe alternativa física ou tecnológica capaz de substituir os sistemas naturais que sustentam a vida. Sabemos disso há décadas, mas seguimos adiando decisões. O contraste entre conhecimento e ação talvez seja uma das marcas mais graves do nosso tempo.

No centro dessa reflexão, encontrei eco numa formulação escrita no século XIX, mas que parece descrever com precisão desconcertante o presente em Um conto de duas cidades, Charles Dickens abre seu romance assim:

“Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, a idade da sabedoria e a idade da loucura, a época da fé e a época da incredulidade, a estação da luz e a estação das trevas, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós, íamos todos diretamente para o céu, íamos todos diretamente para o inferno — em suma, a época era tão parecida com a atual, que algumas de suas autoridades mais barulhentas insistiam em que ela fosse recebida, tanto no bem quanto no mal, apenas no grau superlativo de comparação.”

Esse jogo de opostos atravessa tudo o que escrevi. Vivemos um tempo em que a solidariedade se amplia e, ao mesmo tempo, se deixa capturar pela lógica da autopromoção. Ao refletir sobre como boas ações passaram a depender de visibilidade, não critiquei a ajuda em si, mas a transformação do gesto em performance. Quando o bem exige vitrine, ele perde profundidade social.

A tecnologia aparece nesse cenário como força ambígua. Amplia possibilidades, mas dilui responsabilidades. Conecta indivíduos, mas fragmenta comunidades. Informa em escala inédita, enquanto confunde critérios. Não a tratei como solução mágica nem como ameaça absoluta, mas como campo permanente de disputa ética.

Somente mais adiante, em perspectiva histórica, abordei a tornozeleira eletrônica. Ao recordar as formas brutais com que sociedades antigas marcavam seus culpados — mutilações, ferro em brasa, execuções públicas —, o contraste se impõe. A tornozeleira representa uma evolução civilizatória: substitui a violência irreversível por contenção legal, preserva a vida e mantém aberta a possibilidade de reintegração social.

No penúltimo movimento desse percurso, ficou clara minha intenção central: buscar unidade na multiplicidade. Relacionar os grandes dilemas internacionais às experiências concretas do indivíduo. Mostrar que o mesmo mundo que redefine suas estruturas globais redefine também a forma como punimos, cuidamos, convivemos e existimos.

O saldo deste ano não é o conforto de respostas definitivas, mas uma leitura integrada do presente. Um jornalismo que tenta ir além do fragmento, que aposta em contexto, memória e horizonte. Talvez porque compreender o nosso tempo exija aceitar que vivemos, simultaneamente, o melhor e o pior dos mundos — e que a escolha entre eles se faz todos os dias.

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-urgencia-governa-o-tempo/

23 de dezembro de 2025

O idioma sitiado — entre a ocupação inglesa e o clamor da última flor do Lácio

Cada click cede território; listei 701 termos ingleses neste texto — deu trabalho. Se não defendermos a língua agora, despertaremos estrangeiros dentro do próprio vocabulário nacional, exilados em casa.

Quando escrevo estas linhas, recebo uma notificação no smartphone, chega um e-mail, acende o alerta de meeting no Zoom, alguém me manda um link com um post no feed, peço um print, “manda no WhatsApp, por favor”, e volto a encarar esta folha que já não é folha — é notebook, app, website, drive, nuvem e backup.

A língua portuguesa respira, treme, perde e ganha músculos diante dessa avalanche de anglicismos que transformam nossa fala num grande update cultural. Somos brasileiros; misturamos jeans com short, calça Lee com camisa branca, vintage com trendy, love com saudade, hello com “Oi, tudo bem?”. Pintamos o cotidiano com pincel bilíngue, às vezes sem notar.

Outro dia, no café, duas meninas comentavam um story que viralizou com memes, trolls e haters. “Dá um share! Quero printar e mandar pro crush”, dizia uma. Ao lado, um senhor lia jornal no tablet; atrás, um gamer reclamava do skin caro e prometia upgrade no setup. Na bancada, a barista ajustava o hair com presilha dourada — fashion, confiante.

Vivemos no delivery, pagamos no drive-thru, atravessamos o shopping center como quem entra em catedral de consumo, paramos no shop de importados e voltamos para o home office — ou melhor, para o famoso “Rome Office”, dito com sotaque que tenta transformar chinelo em dress code. Nosso inglês tropical tem sabor de pão na chapa com bacon metafórico.

No trabalho, o léxico virou campo minado: deadline, briefing, feedback, brainstorming. Contrata-se freelance, frila para os íntimos, abre-se startup, celebra-se mentoring, recorre-se a coach e corre-se para entregar relatório antes do deadline final.

Planejamos podcast, criamos playlist, devoramos streaming, fazemos login, redefinimos password, logout só quando o burnout nos derruba. O job exige fluência em inglês emocional. Na política, fala-se de income, tax, tariffs, commodities, best seller de planos econômicos que sobem e descem feito rollercoaster. Pegamos Uber para ir ali na esquina — andar virou atividade vintage.

Mas convém lembrar: essa invasão não é de hoje.

Nossos avós já tomavam drink no coquetel do clube, pediam filé ou bife, brindavam com rum, ouviam show no rádio e torciam pelo recorde do atleta. Vibravam com futebol, gol, pênalti, drible, surfe, voleibol, beisebol; jogavam pôquer nos fundos de algum bar. Compravam abajur para a sala, vestiam suéter, short, tênis novo no Natal. Iam ao trailer antes do filme, faziam piquenique, folheavam revistas no bufê. As moças comentavam flertes; os rapazes admiravam iate no lago. Córner, ringue, uísque.

Nada disso soava invasão — era assimilação lenta, com sotaque lusófono. Na padaria e depois no shopping, comiam sanduíche, passeavam ao som da bossa nova e observavam o playboy de terno claro brilhando no sol de janeiro.

Mas agora, o que era convivência virou ocupação. Não é empréstimo, é takeover. Se o idioma é nação, vivemos migração clandestina pelas fronteiras da fala.

Aceitamos sem negociar. Rimos orgulhosos de pronunciar coffee break com R arranhado, acreditando que duas sílabas inglesas valem mais que quatro portuguesas. Há nisso um complexo de vira-lata turbinado, vaidade que troca chão firme por tapete importado. Abrimos mão da farta herança do português — essa “última flor do Lácio”, resistente como árvore no sertão — e a oferecemos ao deus do marketing em troca de curtidas.

E aqui surge a pergunta que evitamos formular: devemos instituir uma lei federal que limite o uso indiscriminado de estrangeirismos em documentos oficiais, governamentais, acadêmicos, literários e educativos? Aliás, por onde anda nossa Academia Brasileira de Letras? Será que tem algo a dizer sobre isso? Duvido muito.

Não para proibir o mundo — mas para garantir que o Brasil continue reconhecendo sua própria voz. Língua é mais que ferramenta — é território.

Quando perdemos as palavras, perdemos o mapa. Simples assim.

É irônico imaginar Camões tweetando “Love é fogo que burns sem se ver”, ou Machado escrevendo “Ao winner, as batatas”, e ainda Drummond murmurando “And now, John Doe?” num beco sem saída digital, como se o destino tivesse botão reset. Fernando Pessoa confessaria “Tenho em mim todos os moods do mundo”, metade Lisboa, metade cloud. Eça descreveria “uma elite muito fashion, com status e pose de selfie aristocrática”, e Clarice sopraria “Liberdade é um feeling que quase dói”. Já Guimarães Rosa talvez dissesse: “Viver é perigoso — hard mode, meu amigo — as veredas têm checkpoint invisível para quem ousa escutar o mundo”. Rimos — mas é riso pálido, riso de quem percebe tarde que as muralhas do idioma foram violadas.

Nas praças digitais, cada click é um voto linguístico. Talvez devamos lembrar que “bom dia” continua mais generoso que hello, que “até logo” aconchega mais que bye, que “vamos conversar?” derruba muros que chat não derruba.

Não proponho muro — proponho ponte. Deixar entrar, mas não se extraviar. O idioma é casa: pode ganhar upgrade, Wi-Fi, smart home, mas deve responder ao toque do português que nos funda. Porque nenhum delivery substitui pão quente dito como pão quente.

E, convenhamos, se o futuro é global, raízes não fazem logout — permanecem, teimosas, mesmo quando o mundo insiste em download do novo.

Que não sejamos povo que troca sua própria voz por eco estrangeiro: o idioma que herdamos não é moda passageira — é eternidade em estado de palavra.

09 de dezembro de 2025

Respeito ensinado aos meninos liberta o futuro das meninas

Pesquisa Serenas – Livres para Sonhar? expõe que a violência contra meninas começa no recreio, não no boletim policial

O relatório “Livres para Sonhar?”, da Serenas, não é daqueles que se folheiam com neutralidade acadêmica. Ele chega como batida urgente na porta — dessas que interrompem o jantar e devolvem a consciência ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E pergunta: quando começamos a fracassar com as meninas?

O documento revela salas de aula em que corpos pequenos carregam medos grandes, e o futuro — esse conceito repetido em discursos oficiais — começa a se encolher antes mesmo de entender a tabuada. Onde a mochila pesa menos que a vergonha. Onde apelidos ofensivos circulam com a naturalidade de bilhetes passados no fundo da sala. Onde a menina aprende cedo demais a administrar o próprio silêncio como estratégia de sobrevivência.

A violência que explode nos noticiários — feminicídios, agressões domésticas, desaparecimentos — não começa no crime adulto. Ela germina nos corredores escolares, onde não ousamos arrancar a raiz.

A repercussão jornalística existe, mas ainda é tímida. O Lunetas relatou meninas que evitam ir à escola para não serem avaliadas como objeto. O Brasil, acostumado a conviver com tragédias como quem convive com trânsito lento, precisa romper o ciclo da naturalização.

Porque o relatório da Serenas não fala de incômodos pontuais: fala da primeira estação de um caminho que pode terminar em violência, humilhação e, em casos extremos, morte. E não é exagero dizer que o feminicídio começa quando ensinamos uma menina a se encolher e um menino a se sentir dono do espaço.

Somos um país que cobra boas notas, mas não ensina respeito. Que exige compostura das meninas, mas chama insulto de “brincadeira de menino”. Que vê telejornais exibirem mortes de mulheres noite após noite — e a repetição converte horror em paisagem.

Quem cresce assistindo à dor feminina como manchete recorrente pode acreditar que sofrimento é destino. E isso não pode continuar.

Se queremos transformar o Brasil em um lugar seguro para suas mulheres, precisamos começar pelos meninos.

Educar meninas para se proteger é importante — mas educar meninos para não ferir é indispensável.

1. Respeito como conteúdo escolar obrigatório.

Consentimento não é assunto tardio. É alfabetização emocional básica. Meninos precisam aprender que o corpo da menina não lhes pertence, nem como piada, nem como toque, nem como comentário.

2. Protocolos de denúncia reais — não burocráticos.

Toda escola deve acolher denúncias com seriedade. Meninas não podem ser revitimizadas.

3. Formação contínua de professores.

Educadores bem preparados reconhecem sinais e interrompem abusos. Escola que acolhe transforma trajetórias.

4. Participação ativa das famílias — com homens envolvidos.

Pais precisam ensinar aos filhos que força é proteção, não imposição. Exemplo masculino educa mais que discurso isolado.

5. Mídia como agente de consciência.

Feminicídio não pode ser item de entretenimento trágico. Cada caso é um fracasso coletivo e deve gerar debate — não anestesia.

E, no fim, tudo se resume a uma pergunta simples e poderosa:

que tipo de homem estamos formando?

Se o menino cresce achando que meninas são “de aguentar”, se ninguém lhe diz que limite existe, se a dor alheia é normalizada, o ciclo se repete. E a vida se perde.

Mas existe fresta.

Quando a escola decide proteger, a cultura muda.

Quando o professor escuta, a menina floresce.

Quando o pai conversa, o filho se humaniza.

Quando a sociedade reage, o medo diminui.

O relatório da Serenas não é apenas diagnóstico — é ponto de virada, convocação moral.

Não basta saber. É preciso agir.

Não basta indignar-se. É preciso educar.

Não basta legislar. É preciso cuidar.

O título do documento traz dúvida: Livres para Sonhar?

E estamos longe de garantir essa liberdade.

Mas há um texto que ainda podemos escrever como país. Um trecho que começa nas famílias, passa pela escola e termina nas políticas públicas: o trecho em que meninas crescem inteiras — e não em alerta permanente.

Livres para viver. Livres para crescer. Livres — sem medo.

Esse deve ser nosso compromisso.

Sem hesitação.

Sem reticências.

https://www.brasil247.com/blog/respeito-ensinado-aos-meninos-liberta-o-futuro-das-meninas

08 de dezembro de 2025

Há um Saramago plantado no quintal de Josefa

A carta à avó revela ternura, culpa e gratidão: palavras que devolvem dignidade às mãos que sustentaram a infância de um escritor maior que o próprio destino

Há escritores que inventam mundos inteiros; alguns plantam ideias, outros erguem catedrais de metáforas, edificam narrativas como quem assenta pedras calçadas. José Saramago fez tudo isso — e ainda devolveu ao leitor o espelho simples da humanidade. O menino que cresceu entre oliveiras e pobreza, nascido no pequeno Azinhaga, descobriu cedo que a palavra é uma casa habitável. Nela cabem invernos, medos, fome, ternura e lembranças. A palavra — esse fio discreto que costura o tempo ao peito — serviu-lhe de abrigo e de arma. Com ela atravessou regimes, censuras, tempestades ideológicas. Com ela escreveu romances que se tornaram bússolas morais de um século inquieto.

E, talvez por isso, antes mesmo de se tornar o primeiro Prêmio Nobel da língua portuguesa, em 8 de outubro de 1998, já sabia que todo escritor volta inevitavelmente ao chão que o formou. Na cerimônia em Estocolmo, diria com humildade: “somos todos feitos da mesma pasta humana”, e completaria noutra passagem memorável: “a literatura é o testemunho de que a condição humana vale a pena”. Palavras que ecoam como quem agradece não apenas à Academia Sueca, mas à origem pobre que nunca renegou — porque sabia que dali veio o sustento da sua escrita.

Em 1968, publicado no jornal A Capital, Saramago escreveu uma carta-crônica à avó Josefa. Não é apenas um texto — é um abraço entre duas eras. É a memória afetiva transformada em palavra, como se o neto, já homem, tocasse o rosto enrugado da infância e dissesse: devo-te quem sou. Leio essa crônica como quem observa o menino pequeno caminhando na direção do escritor imenso. Nela, Saramago devolve à avó um retrato emocionante da vida que ela carregou sem ter lido livros, mas lendo o mundo com o corpo. É o testemunho de que a literatura nasce muitas vezes do olhar humilde dos que nada pedem e muito ofertam.

Carta para Josefa, minha avó (1968 – texto integral de José Saramago)

“Tens noventa anos. És velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo — e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e deformadas, os pés encortiçados. Carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água.

Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete universal. Criaste pessoas e gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira — sete vezes engravidaste, sete vezes deste à luz.

Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. És sensível às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança, grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietname é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da fome sabes alguma coisa: já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. (Contaste-mo tu, ou terei sonhado que o contavas?)

Transportas contigo o teu pequeno casulo de interesses. E, no entanto, tens os olhos claros e és alegre. O teu riso é como um foguete de cores. Como tu, não vi rir ninguém. Estou diante de ti e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, mas não entendo. Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao fim da vida, e o mundo ainda é, para ti, o que era quando nasceste: uma interrogação, um mistério inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança: quinhentas palavras, um quintal a que em cinco minutos se dá a volta, uma casa de telha-vã e chão de barro. Aperto a tua mão calosa, passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos pelo peso dos carregos — e continuo a não entender. Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi, então, que te roubaram o mundo? Quem to roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia o como, o porquê e o quando se soubesse escolher das minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará sem ti — e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Não teremos, realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as tuas, o mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que me não acusas — e isso ainda é pior. Mas por quê, avó, por que te sentas tu na soleira da tua porta, aberta para a noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes e por onde nunca viajarás, para o silêncio dos campos e das árvores assombradas, e dizes, com a tranquila serenidade dos teus noventa anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida: ‘O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer!’

É isto que eu não entendo — mas a culpa não é tua".

José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, filho de camponeses pobres. Releio essa carta e vejo que ela não é apenas memória — é origem. A avó Josefa, que não sabia ler, ensinou-lhe o primeiro alfabeto: o alfabeto das coisas essenciais. Aquelas mãos deformadas que ele descreve, marcadas pelo peso da lenha e da água, são páginas de um livro que nunca foi publicado, mas que ele leu com os olhos de menino. O riso dela, “um foguete de cores”, é a imagem mais terna de resistência que a pobreza pode produzir. Não é riso de ignorância; é riso de quem, apesar da dureza, descobriu alegria onde outros teriam encontrado cinzas.

Quando o neto adulto pergunta “quem te roubou o mundo?”, devolve à avó não apenas nostalgia — devolve reparação. Saramago, com milhares de palavras sob seu comando, reconhece que a mulher que o criou tinha apenas quinhentas. Esse descompasso é social e histórico. Ele recebe o Nobel dizendo que “todos somos feitos da mesma pasta” e que “a literatura é a prova de que viver vale”. E sabe, intimamente, que a massa que formou sua avó era a mesma que construiu um país inteiro — e nunca recebeu diploma. A literatura, ali, torna-se ponte entre o analfabetismo e a imortalidade.

A frase final da crônica — “o mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer” — não é apenas confissão; é revelação.

Quem viu pouco, amou muito. Quem leu pouco, compreendeu o essencial. Josefa olha o céu que nunca percorreu e ama o mundo como se o tivesse nas mãos.

Talvez este seja o cerne da obra de Saramago: o espanto diante da vida. Ele se foi em 18 de junho de 2010, nas Ilhas Canárias, mas sua avó continua sentada na soleira, rindo como foguete, enquanto o mundo, agora, a lê.

https://www.brasil247.com/blog/ha-um-saramago-plantado-no-quintal-de-josefa

07 de dezembro de 2025

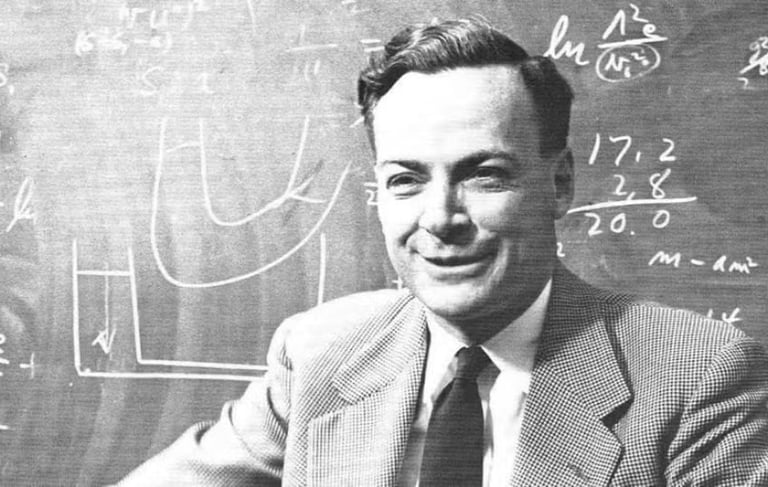

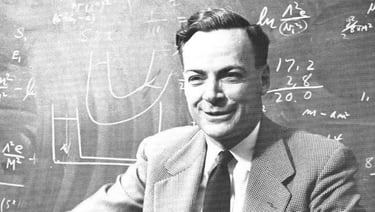

Feynman e a genialidade sem espetáculo

Entre bongôs, equações e perguntas desconcertantes, ele provou que curiosidade disciplinada é a verdadeira assinatura da inteligência.

Richard Feynman habita uma zona rara da história: a daqueles que não pedem licença para pensar. Em tempos saturados por adjetivos distribuídos como confete — “gênio”, “brilhante”, “espetacular” — sua presença funciona como correção moral. Vivemos numa época em que a pressa de endeusar suplanta a capacidade de compreender, e em que a palavra dita perde densidade a cada repetição automática. A facilidade com que se distribuem superlativos diz menos sobre o talento alheio e mais sobre nossa ansiedade coletiva de transformar tudo em espetáculo. Ele lembrava uma verdade desconfortável: o primeiro princípio é não enganar a si mesmo — e somos sempre o alvo mais fácil de enganar. Difícil encontrar diagnóstico mais atual para uma era movida por curtidas, autopromoção e pela crença ingênua de que elogios vazios substituem substância.

Chegou a Los Alamos em 1943, convocado para o Projeto Manhattan com apenas 24 anos e carregando o luto antecipado de Arline, sua esposa, que morreria no ano seguinte. No ambiente militarizado que misturava urgência, segredo e hierarquia rígida, percebeu que a segurança do laboratório não passava de superstição uniformizada. Observou arranhões próximos de números óbvios, datas de aniversário usadas como senha, gestos repetidos sem reflexão — e abriu dezenas de cofres com lógica e um parafuso emprestado. Nunca levou nada. Deixava bilhetes pedindo melhorias. Expunha falhas estruturais apenas com método, atenção e ironia.

O pós-guerra o levou a Cornell e depois a Caltech, onde transformou salas de aula em espaços vivos de raciocínio. Seus quadros negros pareciam mapas em movimento; seus diagramas — hoje famosos — revelavam trajetórias subatômicas como se fossem rotas de um mundo secreto. Ele tinha pavor da reverência acrítica. Repetia uma convicção essencial: ciência é reconhecer que até os especialistas podem estar errados. Não era insolência; era ética. Para ele, clareza não significava simplificar demais, mas tornar compreensível sem trair a realidade — algo difícil num tempo em que muitos preferem frases de efeito a explicações honestas.

Em 1965, recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho revolucionário na eletrodinâmica quântica ao lado de Schwinger e Tomonaga. Aceitou a honra, mas recusou a mitologia. O que movia Feynman não eram medalhas — eram perguntas. E perguntas não se ajoelham diante de palácios, comissões ou tradições.

Essa postura reapareceu em 1986, quando o ônibus espacial Challenger explodiu após 73 segundos de voo. A NASA apresentava relatórios que mais escondiam do que explicavam. Feynman pediu um copo com gelo, mergulhou nele um anel de vedação e mostrou, diante do país, que o problema estava ali — uma falha que a temperatura agravava e os relatórios mascaravam. Concluiu com a frase que ainda incomoda governos e instituições: para que a tecnologia funcione, a realidade deve prevalecer sobre os esforços de relações públicas.

Richard Feynman morreu em 15 de fevereiro de 1988, em Los Angeles, após lutar contra dois tipos de câncer. Enfrentou o fim com o humor seco que o acompanhara a vida inteira. Disse que seria entediante morrer duas vezes — e que bastava uma.

Num mundo que desperdiça superlativos e confunde visibilidade com mérito, Feynman nos devolve o rigor e a coragem intelectual que rareiam. Ele mostrou que pensar é um ato de honestidade, não de autopromoção; um enfrentamento do real, não um ritual de vaidade. E lembrou, por contraste, que bajulação em excesso é apenas ruído — e ruído não ilumina nada.

E deixou uma lição final, silenciosa e permanente: quando a verdade encontra quem a sustente, não precisa de espetáculo para vencer. Fazia eco às sábias palavras do pensador persa ao afirmar que “a verdade é um ponto, os ignorantes o multiplicaram.”

https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/12/3/feynman-genialidade-sem-espetaculo-193484.html

03 de dezembro de 2025

O apanhador e a última trincheira da sinceridade humana

Ao rejeitar a coreografia das aparências, Holden Caulfield, protagonista de “O apanhador no campo de centeio”, revela o preço de dizer a verdade

Dizem que certos livros aparecem na sua vida na hora exata, mas isso é conversa fiada. “O apanhador no campo de centeio” não aparece — ele invade. Entra feito um intruso pela porta que você jurava ter trancado, mexe nas gavetas escondidas, cutuca vergonhas que você finge que não sente.

Se Holden Caulfield escrevesse estas linhas, provavelmente diria algo como: “Sabe quando uma coisa te acerta em cheio e você nem estava pronto? Pois é. Foi isso”. E completaria, meio irritado, meio cansado das farsas do mundo: “É meio chato admitir, mas tem livro que entende você melhor do que qualquer gente”.

E, mesmo resmungando, continuaria lendo — porque certas feridas doem, mas doem dizendo a verdade. Talvez seja justamente aí, nesse lugar em que literatura e autenticidade se cruzam, que o romance de J. D. Salinger começa a operar sua magia mais duradoura.

A verdade é que “O apanhador no campo de centeio” não conversa apenas com o leitor; ele o desarma. E é desse desarmamento inicial — tão inesperado quanto necessário — que brotam as perguntas que acompanham o livro desde 1951, quando finalmente chegou às livrarias.

Poucos livros alteram a temperatura interna do leitor. “O apanhador no campo de centeio” faz isso sem estardalhaço: instala uma claridade áspera, um tipo de luz oblíqua que ilumina o que tentamos apagar e dá forma ao que ainda não sabíamos nomear. Essa capacidade de deslocar silenciosamente o eixo emocional de quem o lê explica por que o romance atravessa gerações sem empalidecer, mesmo na era das distrações fabricadas.

É um desses romances que atravessam as décadas como se ignorassem o tempo, como se soubessem que a humanidade, por mais sofisticada que se declare, continua tropeçando nas mesmas caixas de angústia.

Quando o romance veio ao mundo, carregava a marca de um autor que atravessara a Segunda Guerra, sobrevivera a cenas inenarráveis e testemunhara a implosão moral de uma geração.

J. D. Salinger, nascido em 1919, moldado entre o conforto burguês da Park Avenue e o silêncio devastado do pós-guerra, convivia com a tensão dos que viram demais — e, por isso, passaram a desconfiar de tudo. A vida de Salinger, cercada por mistério, parece extensão natural de sua obra. Estudou na rígida Valley Forge Military Academy, onde as primeiras sombras de Holden começaram a se insinuar.

Mais tarde, nas aulas de escrita criativa da Universidade de Columbia, encontrou o espaço para experimentar a oralidade que marcaria sua ficção. Mas foi na guerra que o romance fermentou — lenta e dolorosamente. Salinger viu a libertação de campos de concentração. Viu camaradas desaparecerem em neblina metálica. Viu feridas que não cabem em relatos. Nada disso ele pôs em discursos; tudo isso migrou para a sensibilidade rasgada do livro.

Em 1953, sufocado pela fama repentina, mudou-se para Cornish, New Hampshire. Reclusão. Silêncio. Rejeição absoluta a entrevistas e adaptações. Como se afirmasse: “a obra é o que importa — e só ela”.

Esse silêncio ecoou dentro de mim aos 19 anos, quando abri o romance pela primeira vez. Salinger sequestrou sentimentos que eu nem sabia nomear. A identificação com Holden Caulfield foi imediata: o olhar desconfiado, o incômodo com a falsidade cotidiana, a vontade de proteger o que ainda não sabe se defender.

Era como se alguém tivesse percebido como eu percebia o mundo — antes mesmo de eu encontrar palavras. Leitor de Victor Hugo, Galeano, Dumas e Flaubert, acostumado a catedrais narrativas, descobri com Salinger que a literatura também brota da geografia íntima dos sentidos.

Ali, cada pensamento é lâmina; cada gesto, confissão.

O romance inovou profundamente o século XX. Sua originalidade começa na forma como Holden ocupa a página — não como personagem, mas como presença. Sua voz chega áspera, errática, viva — aquela oralidade que soa espontânea, mas é trabalho fino de ourives. Nada ali parece decorado. É respiração transformada em frase.

A estrutura acompanha esse mesmo impulso. O livro rejeita o caminho reto; prefere o labirinto mental do adolescente que tenta sobreviver a si mesmo. A narrativa avança tateando: lampejos de lucidez, tropeços emocionais, mudanças bruscas de direção — tudo com a sensação de que qualquer cena pode ruir a qualquer momento.

E, no entanto, há precisão cruel nesse caos. Cada silêncio diz mais que muitos diálogos. Cada desvio revela outra camada do personagem. Holden não se explica: escapa.

E é nesse escape que o mundo adulto aparece como teatro gasto, ritual de aparências que perdeu sentido. Holden não formula isso como tese — sente como ferida.

E Salinger recusa qualquer moralismo. Não promete redenção: promete consciência. E a sustenta com frases que permanecem como cicatrizes. Algumas merecem ser respiradas com calma. Na tradução de Jório Dauster, publicada pela Companhia das Letras, lemos:

“Certas coisas deviam continuar como estão”.

É súplica, quase oração, para que a infância não seja maculada pela voracidade adulta. Em outra passagem, Holden admite:

“A gente começa a sentir saudade de tudo”.

E o lamento que atravessa gerações:

“Às vezes a vida é uma droga”.

Por fim, a frase que talvez seja a mais emblemática de sua solidão:

“Nunca conte nada a ninguém. Se a gente conta, começa a sentir saudade de todo mundo”.

Essas linhas não são apenas observações; são testemunhos. Radiografias morais do desalento moderno. Essa profundidade se torna ainda mais visível diante da hiperconectividade. Jovens de 20 a 25 anos foram jogados num oceano digital sem o preparo necessário para navegar em águas profundas.

Escolher exige maturidade — e maturidade é o que mais falta quando tudo chama, tudo grita, tudo disputa atenção. O livre-arbítrio, maior talento humano, depende da capacidade de prever consequências.

Mas o digital esconde as consequências. A escolha é livre; o resultado, não. É sedutor deslizar por feeds infinitos, cair em armadilhas invisíveis, confundir estímulo com pensamento. As plataformas foram construídas para viciar. A hiperestimulação fragmenta. O cérebro, bombardeado por alertas e distrações, aprende a saltar, não a permanecer.

E há dados — robustos — que confirmam o estrago cognitivo. Um estudo amplo da University of Valencia (2023) concluiu que a leitura em papel gera compreensão significativamente mais profunda.

A fixidez visual, o tato, o ritmo físico favorecem a memória e a reflexão. Outro estudo, publicado na base científica PMC (2019), mostra que estudantes retêm menos e interpretam pior em telas.

Textos literários longos perdem textura, profundidade, sombra. Resultado: mais leitura, menos compreensão; mais acesso, menos assimilação.

Imagine Holden Caulfield em 2025. Caminhando pelo metrô, fones enterrados, irritação estampada.

Diria que tudo aquilo é “falso pra burro”. Reclamaria dos “selos de curtida”, das fotos que fingem alegria, dos vídeos repetidos, das pessoas posando como vitrines de si mesmas. Apertaria o botão de desligar de repente, enjoado da “chatice” digital, desejando um campo aberto onde pudesse apenas ser — sem ter de performar.

“O apanhador no campo de centeio” permanece essencial porque devolve ao leitor o tato da experiência humana. Reivindica silêncio, lentidão, densidade — três bens que o mundo digital tenta apagar. A leitura do livro impresso lembra que compreender é permanecer.