Inteligência artificial

O caixa invisível que alimenta campanhas digitais para desacreditar investigações

Campanhas digitais coordenadas, ataques institucionais e influenciadores pagos revelam que a desinformação virou negócio lucrativo, exigindo investigação financeira rigorosa

Ocaso do Banco Master escancarou uma realidade que muitos ainda insistem em tratar como ruído passageiro das redes sociais: a desinformação tornou-se um serviço contratado, com orçamento definido, estratégia, metas e entregáveis. Investigações e reportagens indicam que influenciadores foram mobilizados para atacar o Banco Central e pressionar pela reversão da liquidação do banco, com custos que podem chegar a R$ 2 milhões — cifra incompatível com qualquer mobilização espontânea ou orgânica.

Esse dado inicial, contudo, não surge isolado. Ele se insere em um ambiente mais amplo, observado com nitidez nas últimas 48 horas pela imprensa brasileira. Apesar de linhas editoriais distintas, Valor Econômico, Brasil 247, revista Fórum e Estadão convergiram em um diagnóstico inquietante: houve picos anormais de postagens, ataques personalizados e narrativas repetidas, dirigidas não apenas ao Banco Central, mas ao conjunto de instituições responsáveis pela estabilidade do sistema financeiro.

A própria Febraban confirmou ter identificado, desde o fim de dezembro, um “volume atípico” de menções à entidade e a seus representantes, com indícios claros de ação coordenada. Trata-se de um dado técnico relevante, porque afasta a hipótese de manifestações isoladas e reforça a existência de um padrão organizado de pressão digital.

Essa constatação exige um cuidado conceitual essencial. O problema não é — nem nunca foi — a crítica institucional, saudável e necessária em qualquer democracia. O ponto de inflexão ocorre quando a crítica é convertida em campanha paga, disfarçada de indignação popular e amplificada artificialmente por perfis de grande alcance.

A repetição mecânica de argumentos, a sincronização de horários, a personalização de ataques e a insistência em narrativas sem lastro factual revelam engenharia de influência, não debate público. E toda engenharia dessa natureza deixa vestígios objetivos: contratos, intermediários, transferências financeiras, notas fiscais, empresas de fachada e circuitos de monetização.

É justamente por isso que esse fenômeno precisa ocupar posição central no inquérito das Fake News e no que trata das milícias digitais, em curso no Supremo Tribunal Federal. Ambos investigam estruturas organizadas de produção e difusão de desinformação, com financiamento oculto, divisão de tarefas e objetivos claros de intimidação institucional.

Não se trata de manifestações individuais ou de excesso retórico das redes sociais, mas de operações profissionais destinadas a tumultuar investigações, constranger autoridades públicas e corroer, de forma sistemática, a confiança da sociedade nas instituições do Estado.

Quando se retorna ao caso do Banco Master sob essa lente, a dimensão do problema ganha contornos ainda mais precisos. Há comunicações formais do Banco Central ao Ministério Público envolvendo R$ 12,2 bilhões na venda de uma carteira de crédito considerada irregular ao BRB, além de outros R$ 11,5 bilhões em empréstimos supostamente simulados.

Em ambos os casos, houve pedido expresso de congelamento de valores para evitar a dissipação de patrimônio. Diante de cifras dessa grandeza, o apocalipse digital deixa de ser periférico e passa a integrar o próprio cenário investigativo, como possível instrumento de pressão, desvio de foco e desgaste institucional. A quem interessa isso?

Esse método, porém, não se limita ao sistema financeiro. Ele já foi acionado contra o INSS, a Polícia Federal, órgãos de controle e autoridades públicas sempre que investigações sensíveis avançaram.

O padrão é recorrente: desacreditar o fiscalizador para enfraquecer a fiscalização.

O mesmo mecanismo alcança o meio acadêmico. O professor da USP Alysson Mascaro tornou-se alvo recorrente de campanhas de desqualificação pessoal e ideológica, baseadas em recortes, distorções e rótulos. Não se busca o contraditório intelectual, mas a intimidação e o silenciamento simbólico. Em suma: o cancelamento.

Essa recorrência ajuda a compreender que não estamos diante de um desvio ocasional, mas de um padrão replicável. Quem imagina tratar-se de uma anomalia brasileira ignora o cenário internacional.

Nos Estados Unidos, autoridades eleitorais e o Departamento de Justiça já documentaram operações de influência financiadas por interesses econômicos e políticos para manipular o debate público e pressionar instituições. Na Europa, o Digital Services Act reconhece a manipulação informacional como risco sistêmico à democracia e prevê multas expressivas às plataformas que não atuarem contra campanhas coordenadas e opacas.

Diante desse quadro, a metáfora do iceberg impõe-se quase sem esforço. Influenciadores pagos são apenas a parte visível. A massa submersa envolve financiadores, intermediários, empresas de “marketing”, circuitos de monetização e estruturas jurídicas criadas para ocultar a origem dos recursos.

Combater apenas o conteúdo é enxugar gelo. Enfrentar o financiamento é atacar o problema na raiz.

A experiência brasileira no enfrentamento ao crime organizado oferece uma lição clara. Operações integradas envolvendo Polícia Federal, Receita Federal, Coaf e Ministério Público demonstraram que a asfixia financeira é o caminho mais eficaz para desmontar estruturas criminosas complexas.

Esse mesmo raciocínio precisa ser aplicado à desinformação profissionalizada.

Voltar ao caso do Banco Master, portanto, não é redundância, mas fechamento lógico. Não basta apurar os bilhões sob suspeita. É preciso investigar também o custo do barulho causado por campanhas criminosas de desinformação, os contratos invisíveis e o caixa que alimenta a pressão digital.

A pergunta “quem paga?” não é só jornalística. É operacional.

A democracia não se deteriora apenas com golpes explícitos. Ela se esfarela quando o dinheiro compra mentiras, intimida instituições e tenta substituir fatos por ruído.

É preciso seguir o dinheiro, investigar a fundo os 34 maiores influenciadores do Brasil que possam estar envolvidos ou associados a esses ilícitos, porque sem enfrentar os financiadores e os grandes vetores de alcance, a desinformação profissionalizada continuará operando como negócio lucrativo e ameaça permanente ao Estado democrático.

08 de janeiro de 2026

Que tal perguntar ao ChatGPT e aceitar respostas sem critério algum?

Quando normalizamos o “pergunte ao ChatGPT”, aceitamos respostas sem lastro, autoridade simulada e erros difusos

Sempre que o debate sobre inteligência artificial ameaça sair da superfície, surge uma analogia pronta para desarmá-lo. Ela é apresentada como prova histórica irrefutável, uma espécie de lição definitiva contra qualquer cautela: no passado, professores teriam combatido as calculadoras; hoje, repetiríamos o mesmo erro ao questionar a IA. A comparação soa confortável, quase pedagógica.

E justamente por isso é enganosa.

Analogias fáceis não explicam fenômenos complexos — apenas os domesticam. Ao equiparar modelos generativos a calculadoras, apaga-se deliberadamente a diferença essencial entre uma ferramenta que executa operações e sistemas que produzem linguagem, síntese e pareceres com aparência de pensamento humano.

A calculadora não fala, não aconselha, não escreve. Não ocupa espaço simbólico. Não se apresenta como fonte de saber. Ela apenas resolve uma operação previamente definida.

Modelos generativos operam em outro registro. Eles não aceleram apenas tarefas; ocupam o território da explicação, da interpretação e da tomada de decisão discursiva. Produzem respostas completas, bem estruturadas, com tom confiante e vocabulário ajustado ao contexto.

Sabemos que o efeito é sedutor: tudo parece claro, organizado, seguro. O problema é que essa fluidez não nasce do entendimento, mas da probabilidade. O sistema não compreende o que afirma; apenas organiza palavras de forma convincente. Essa parte forçamos a barra para desconhecer.

Comparar essa dinâmica a uma calculadora é como confundir um velocímetro com um piloto automático. Um informa; o outro conduz. Um auxilia; o outro interfere diretamente no percurso. A diferença não é técnica — é cognitiva e cultural. A IA generativa não se limita a apoiar o pensamento; ela passa a substituí-lo, sem anunciar essa troca.

Existem analogias mais honestas.

A IA se comporta como um estagiário brilhante que escreve com segurança sobre temas que não domina, ou como um consultor que nunca admite ignorância.

Em muitos contextos, funciona como um teleprompter mental: oferece fluência sem lastro, clareza formal sem compromisso com a precisão, respostas prontas sem responsabilidade por seus efeitos. O risco não está apenas nos erros, mas na autoridade simulada com que eles são apresentados.

Nunca antes uma tecnologia havia ocupado esse lugar. Ferramentas tradicionais permaneciam silenciosas.

A IA fala. Explica. Sugere. Opina. E faz isso sem carregar os elementos que tornam a produção intelectual socialmente exigível: intenção, responsabilidade, possibilidade de contestação e consequências claras.

Ela responde sempre — inclusive quando deveria dizer “não sei”. Não é difícil imaginarmos que, no momento em que uma das plataformas de IA mais conhecidas, como DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Grok ou Qwen, comece a responder que não sabe algo, os usuários migrarão para outra que considerem “mais robusta, mais potente, mais completa, mais avançada”. É ou não é assim?

Há ainda um componente sistematicamente apagado desse entusiasmo: o trabalho humano que sustenta a chamada inteligência artificial. Por trás da ideia de aprendizado automático, existe uma extensa cadeia de esforço invisibilizado. Anotadores treinando modelos, moderadores expostos diariamente a conteúdos extremos, autores, jornalistas e tradutores cujas produções foram incorporadas como matéria-prima estatística.

Quando se afirma que a IA “aprendeu sozinha”, pratica-se um apagamento conveniente desse trabalho coletivo.

Esse apagamento não é acidental. Ele serve a um modelo econômico que concentra ganhos, dilui responsabilidades e transforma produção intelectual em insumo descartável. Questionar esse processo não é rejeitar tecnologia; é recusar a fantasia de neutralidade que a envolve.

O deslumbramento acrítico com a IA repete um padrão antigo. Tecnologias costumam ser adotadas antes que seus efeitos colaterais sejam compreendidos.

Primeiro vem a euforia, depois a dependência, e só então a percepção dos danos. Foi assim com as redes sociais, com a economia da atenção, com a financeirização algorítmica. A promessa sempre foi eficiência. O custo quase sempre apareceu depois.

Existe uma distinção fundamental que precisa ser resgatada: instrumentos não exigem adesão irrestrita; sistemas de crença, sim. Quando uma tecnologia passa a ser tratada como inevitável, neutra e incontestável, ela deixa de ser ferramenta e passa a operar como dogma. O argumento “é só uma ferramenta” costuma surgir exatamente quando se quer evitar discutir dependência, concentração de poder e empobrecimento do pensamento.

Os professores frequentemente ridicularizados nessas analogias não estavam combatendo o futuro. Defendiam algo elementar: primeiro compreender, depois automatizar. Primeiro aprender, depois delegar. A tecnologia não deveria substituir o esforço intelectual antes que ele se formasse. Essa intuição continua válida — talvez mais do que nunca.

Hoje, em ambientes educacionais, profissionais e institucionais, a inversão virou rotina. A resposta surge antes da pergunta bem formulada. O texto aparece antes da leitura. O parecer vem antes da análise.

“Pergunta ao ChatGPT” tornou-se gesto automático, socialmente aceito, confortável. O problema é que esse conforto tem custo.

Estamos delegando o juízo a sistemas que não sabem o que dizem, não respondem pelo que afirmam e não sofrem consequências por seus erros. Quando erram, ninguém é responsável. Quando acertam, o mérito é apropriado. A inteligência artificial se torna, então, um modelo perfeito de irresponsabilidade distribuída.

No fundo, o debate não é sobre medo da tecnologia. É sobre disposição para pensar. Sobre a tentação de trocar reflexão por conveniência, critério por fluência, autoria por conforto. A IA não ameaça porque pensa demais, mas porque estamos cada vez mais dispostos a não pensar.

E sociedades que aceitam atalhos permanentes acabam abrindo mão não apenas de habilidades, mas de autonomia intelectual. Esse é o ponto cego que a analogia fácil insiste em esconder.

https://www.brasil247.com/blog/que-tal-perguntar-ao-chatgpt-e-aceitar-respostas-sem-criterio-algum

14 de dezembro de 2025

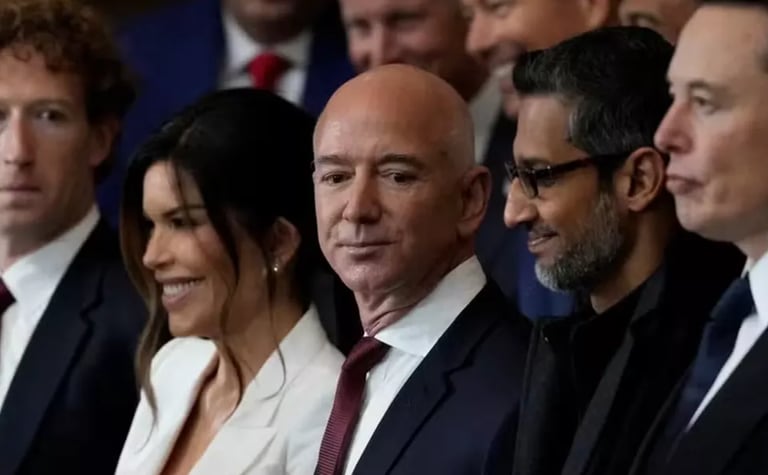

Quem manda no mundo quando o mundo muda?

Imagem recriada lembra 1932, mas agora a viga sustenta algoritmos, trilhões investidos e tensões geopolíticas, enquanto trabalhadores enfrentam incertezas sobre ocupações ameaçadas pela nova corrida tecnológica planetária

No fim de cada ano, a revista Time repete um ritual editorial que virou termômetro de poder: escolher quem, afinal, moldou o rumo da humanidade. Em 2025, a resposta veio com a força de uma sentença geopolítica: os arquitetos da inteligência artificial. Não foram presidentes, generais, ativistas ou movimentos sociais. Foram os engenheiros do futuro — encarnados nas figuras de Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg e alguns outros nomes que, até cinco anos atrás, pareciam apenas disputar verbas de capital de risco. Hoje comandam algo maior que impérios: comandam infraestruturas cognitivas.

A capa divulgada pela Time ajuda a explicar a escolha. Ali estão esses rostos conhecidos, sentados sobre uma viga de aço suspensa sobre o vazio, numa imagem gerada por IA que remete diretamente à fotografia símbolo da construção do Rockefeller Center em 1932. Naquela época, onze operários — muitos imigrantes, quase todos anônimos — arriscavam a vida pela promessa do sonho americano.

Agora, no espelho digital de 2025, surgem os novos construtores. Não erguem arranha-céus. Erguem plataformas, modelos de linguagem, redes neurais. O alicerce mudou — mas a disputa pelo topo continua.

A referência histórica não é acidental. A imagem original nasceu em plena Grande Depressão, quando os Estados Unidos tentavam provar que ainda sabiam sonhar alto depois do colapso de 1929. Era a força física dos trabalhadores que reconstruía o país. Na releitura da Time, quem sustenta o futuro não são mais braços e pulmões — são algoritmos, energia computacional, capital acumulado e ambições corporativas de alcance continental.

É neste ponto que incluo minha primeira percepção pessoal: a constatação silenciosa de que o poder deslocou seu centro de gravidade. Saiu das fábricas, dos estaleiros e das minas, e se alojou em data centers aparentemente inexpugnáveis, capazes de decidir rumos nacionais sem produzir um único som perceptível.

Mas há um detalhe ainda mais incômodo: os imigrantes de 1932, protagonistas involuntários daquela fotografia, talvez jamais cruzassem a fronteira americana de hoje. Muitos seriam barrados pelo rigor político, especialmente pelas diretrizes defendidas por Donald Trump.

E, no entanto, na capa contemporânea, também há imigrantes. Isso é bem mais do que apenas irônico. Musk veio da África do Sul. Outros vieram da China, de Taiwan, de países que fizeram da tecnologia a nova rota do ouro. Só que, desta vez, o passaporte não se valida pelo suor — se valida pelo capital.

Essa inflexão deixa a pergunta inevitável: quem está construindo o mundo agora? E para quem?

O ano que termina foi marcado pela sensação de que a inteligência artificial atravessou o ponto de não-retorno. Tudo parece confirmar a tese: não há caminho de volta. Relatórios do Goldman Sachs estimam que até 300 milhões de empregos em economias avançadas podem ter tarefas substituíveis pela IA generativa.

Estudos da OCDE projetam impacto direto na área de serviços, setor que historicamente sustentou a mobilidade social norte-americana. À medida que esses números se acumulam, forma-se a segunda percepção pessoal — amadurecida na leitura diária de pesquisas econômicas: a de que a história do trabalho não está apenas mudando, mas reabrindo fragilidades antigas, como se a economia global caminhasse sobre restos de uma arquitetura que imaginava ter superado.

Enquanto isso, sete nomes controlam boa parte do desenvolvimento tecnológico global. Não apenas o software — mas os dados, a nuvem, as plataformas e, sobretudo, a informação, matéria-prima da vida contemporânea.

A comparação que li na revista New Yorker é certeira: são os oligarcas de Donald Trump, tão poderosos quanto os oligarcas do petróleo de Vladimir Putin. Com uma diferença crucial: petróleo molda economias; IA molda percepções, consensos, comportamentos. Petróleo tem muito dinheiro. Os “capos”da inteligência artificial têm muito dinheiro e algo mais: informação.

Esse ponto assusta democracias inteiras. E não é para menos.

Se jornais como Washington Post e Time já utilizam ferramentas de IA em larga escala, como garantir que o leitor não esteja sendo conduzido por filtros invisíveis?

Como assegurar que opinião pública continue sendo pública — e não produto de curadoria algorítmica? A Pew Research revelou que 78% dos americanos temem que a IA distorça o debate democrático antes das eleições de 2028.

Mas o mais simbólico permanece naquela comparação entre 1932 e 2025. Os operários suspensos sobre Manhattan sabiam que bastava um passo em falso para despencar. Não tinham rede, nem cinto de segurança. Viviam literalmente no limite. Hoje, a ameaça se deslocou. A corda bamba continua lá, mas agora é ocupada por milhões de trabalhadores que veem a automação avançar sobre suas ocupações. É

É aí que toma forma minha terceira percepção pessoal: a sensação de que a vertigem social da era da inteligência artificial ecoa a mesma vertigem daquela viga histórica. O abismo mudou de forma, mas não mudou de endereço.

E não é só o trabalho que está em risco. A criatividade também parece ameaçada.

Se o Google já funcionava como atalho para quem não queria ler, a IA empurra essa tendência para outro patamar. Automatiza sínteses, produz textos prontos, resolve tarefas, entrega respostas que dispensam esforço. Se não houver resistência cultural, a “desinteligência natural”, como ironizou a ministra Cármen Lúcia, tende a expandir-se. E o Brasil, que tenta disputar espaço na corrida tecnológica global, corre o risco de formar gerações que confundam velocidade com profundidade.

No entanto, a IA não pode ser proibida. Não pode ser desligada. Não pode ser desacelerada por decreto. Ela precisa ser governada, normatizada, regulada.

O problema é que governar a IA se revelou mais difícil que governar qualquer revolução técnica anterior.

Um simples exemplo: Projetos de lei ficam obsoletos antes mesmo de saírem das comissões da Câmara ou do Senado. Reguladores não conseguem acompanhar o ritmo de inovação. Enquanto isso, bilionários avançam, expandem, capturam mercados, influenciam governos, financiam campanhas e escrevem — literalmente — o manual do futuro. Futuro para quem, cara pálida?

E voltamos à pergunta inicial: quem manda no mundo?

Se a fotografia de 1932 respondia “os trabalhadores que erguem o país”, a versão de 2025 sugere outra resposta: “os donos da inteligência artificial”. Mas talvez a questão real não seja quem manda, e sim quem poderá mandar quando a tecnologia deixar de ser ferramenta e se tornar sistema.

E aí, sim, estaremos todos outra vez na viga, suspensos, sem cinto — olhando para baixo e tentando adivinhar se o chão ainda é chão.

14 de dezembro de 2025

Austrália multa plataformas, Brasil limita escolas — estratégias suficientes?

Austrália ameaça multas de 50 milhões às plataformas; no Brasil escolas restringem celulares, sinalizando mudança lenta diante de cinco horas médias diárias

A Austrália resolveu intervir onde muitos governos ainda hesitam. A partir desta semana, adolescentes com menos de 16 anos não poderão criar contas em redes sociais como Instagram, TikTok, Snapchat e Facebook. A decisão, apresentada como uma das mais duras regulações digitais já adotadas por uma democracia liberal, desloca o debate do campo moral para o terreno institucional: quem deve responder pelos efeitos psicológicos, sociais e políticos da vida conectada precoce?

Os números ajudam a dimensionar o gesto. Cerca de 440 mil jovens australianos entre 13 e 15 anos estão no Snapchat; outros 350 mil no Instagram; aproximadamente 200 mil no TikTok. Até o Facebook, já fora do radar simbólico da adolescência, mantém cerca de 150 mil usuários nessa faixa etária. A nova lei tende a redesenhar esse mapa, impondo uma interrupção forçada num processo de socialização digital iniciado cada vez mais cedo.

O argumento oficial é conhecido, mas não trivial: reduzir exposição ao assédio, à pressão estética permanente, à ansiedade induzida por comparação e ao uso compulsivo. O que se reconhece, ainda que tardiamente, é que essas plataformas não são neutras. São sistemas desenhados para capturar atenção, modular comportamento e prolongar permanência — inclusive de cérebros em formação.

Há, porém, um efeito colateral pouco explorado. As redes deixaram de ser apenas entretenimento. Tornaram-se espaços de pertencimento, afirmação identitária, circulação de informação e, em alguns casos, de politização precoce. Regular o acesso significa também interferir nesses processos — o que explica por que a medida desperta tanto apoio quanto resistência.

Um adiamento, não uma proibição

O governo australiano evita a palavra “proibição”. Prefere “adiamento”. A tese é que adolescentes precisam amadurecer antes de enfrentar um ambiente estruturado para estimular comparação contínua e dependência emocional. A analogia com restrições etárias para dirigir ou consumir álcool é recorrente, mas imperfeita. Redes sociais atravessam a vida escolar, as amizades, o lazer e o acesso à informação de modo muito mais difuso.

A responsabilidade pela aplicação da lei recai sobre as plataformas. Caberá a elas identificar e remover contas de menores de 16 anos, sob risco de multas que podem chegar a 50 milhões de dólares australianos. Nenhuma sanção atinge os adolescentes ou seus pais. O alvo é claro: o modelo de negócios.

Para cumprir a exigência, empresas poderão recorrer a análise comportamental, inteligência artificial e ferramentas biométricas. O texto legal veta a exigência de documentos oficiais como único meio de verificação, numa tentativa de proteger a privacidade. Ainda assim, o dilema persiste: substituir documentos por vigilância algorítmica resolve o problema ou apenas o desloca?

Quem define os parâmetros dessas tecnologias? Quem fiscaliza seus erros? E quem responde quando um sistema automatizado decide quem pode ou não existir digitalmente?

Entre o controle e a autonomia

A aposta do governo é que reduzir o acesso infantil diminui danos. Críticos alertam para um efeito previsível: a migração para plataformas alternativas, menos conhecidas e menos reguladas. A internet não respeita fronteiras, e adolescentes sempre encontram atalhos.

Há também uma tensão de coerência. Estados que estimulam a digitalização da educação, dos serviços públicos e da vida cotidiana impõem, ao mesmo tempo, barreiras amplas ao uso social dessas tecnologias. A linha entre proteção e tutela excessiva torna-se instável quando políticas públicas não dialogam entre si.

Pesquisa da emissora pública australiana revelou que três em cada quatro jovens entre 9 e 16 anos acreditam que a proibição não funcionará. Muitos dizem que continuarão conectados de algum modo. Dois adolescentes de 15 anos já recorreram à Justiça, alegando violação à liberdade de expressão e participação política. O conflito, agora, migra para os tribunais.

Um laboratório observado pelo mundo

A experiência australiana será acompanhada com atenção por países da União Europeia, além de Dinamarca e Malásia. Se funcionar, pode inaugurar um novo padrão regulatório. Se fracassar, deixará um alerta claro: o poder estatal encontra limites reais diante de plataformas globais, velozes e financeiramente robustas.

Mais do que um embate entre governos e empresas, trata-se de redefinir responsabilidades. Qual o papel das famílias? O que cabe às escolas? E até onde vai a obrigação das plataformas em reduzir danos sem comprometer a liberdade de expressão?

A pergunta central permanece: que infância e que adolescência uma sociedade hiperconectada está disposta a preservar?

O Brasil diante do mesmo abismo

No Brasil, o dilema assume proporções ainda mais delicadas. Dados do TIC Kids Online Brasil indicam que praticamente todos os adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet regularmente. Cerca de 86% possuem perfis em redes sociais, percentual que se aproxima da totalidade entre jovens mais velhos. O acesso começa cedo, intensifica-se rápido e raramente é acompanhado por educação digital consistente.

Pesquisas nacionais apontam que muitos adolescentes passam mais de cinco horas diárias em redes sociais. O impacto aparece na queda do rendimento escolar, em distúrbios do sono, aumento de ansiedade e dificuldade de concentração. Em famílias marcadas por longas jornadas de trabalho e ausência de apoio institucional, o celular torna-se companhia permanente, mediador emocional e, muitas vezes, educador informal.

Não por acaso, o país avançou recentemente em medidas como a restrição do uso de celulares em escolas. O gesto sinaliza uma inflexão: começa a se formar a percepção de que o uso irrestrito não é apenas escolha individual, mas questão de saúde pública e educacional.

No Brasil, qualquer tentativa de regulação precisará enfrentar não apenas o uso excessivo, mas desigualdades históricas. Onde faltam políticas de educação digital, sobra poder às plataformas. Onde falta mediação adulta, algoritmos ocupam o espaço formativo.

Regular pode ser necessário. Mas não basta restringir. O desafio é construir autonomia, não apenas impor limites. Formar cidadãos críticos, emocionalmente preparados e conscientes do funcionamento das tecnologias talvez seja menos imediato — e mais eficaz — do que confiar tudo à vigilância automatizada.

A Austrália decidiu testar os limites do possível. O mundo observa. O Brasil, inevitavelmente, terá de decidir se aprende com o experimento ou se continuará tratando a adolescência conectada como um efeito colateral inevitável da modernidade.

13 de dezembro de 2025

Pequim ergueu uma muralha contra o delírio digital

A China exige credenciais para influenciadores em temas sensíveis e obriga plataformas a verificar quem fala com milhões

Xi Jinping decidiu fazer o que muitos governos democráticos ainda hesitam em sequer debater: dizer que nem todo mundo está habilitado a ensinar tudo para todos. A nova regra chinesa determina que influenciadores que falem de saúde, finanças, direito ou educação apresentem diplomas, licenças ou certificações, e que as grandes plataformas verifiquem essas credenciais antes de liberar esse tipo de conte

A China tem hoje cerca de 1,12 bilhão de usuários de internet, segundo dados públicos baseados em levantamentos do CNNIC. Não é apenas um país conectado; é quase um continente digital. Quando alguém sem formação recomenda um medicamento “natural” para milhões, o risco deixa de ser individual e passa a ser estrutural.

Na saúde, as redes sociais tornaram-se terreno fértil para tratamentos “alternativos”, combinações caseiras, comprimidos de procedência duvidosa e suplementos vendidos como milagres. Órgãos de saúde em vários países alertam para o aumento da automedicação estimulada por vídeos de influenciadores sem formação.

Situação semelhante ocorre com dietas extremas, jejuns prolongados e rotinas de exercício sem acompanhamento técnico. Conselhos que, em mãos profissionais, exigiriam exames e conhecimento, chegam às pessoas como dicas rápidas. O resultado é uma sequência de prejuízos físicos e emocionais.

O cenário emocional é ainda mais sensível: milhares expõem angústias profundas nas redes enquanto perfis que se apresentam como “mentores”, “curadores” ou “especialistas” oferecem conselhos que ignoram qualquer base da psicologia ou psiquiatria. Em vez de apoio real, frases prontas; em vez de tratamento, atalhos perigosos.

No campo financeiro, o prejuízo já é mensurável. A Federal Trade Commission dos Estados Unidos registrou perdas significativas ligadas a golpes iniciados em redes sociais, especialmente fraudes de investimento e falsas oportunidades financeiras. A linha que separa influência de estelionato ficou estreita.

O Brasil acompanha a tendência global. Segundo estudo da Influency.me divulgado pela Meio & Mensagem, o país já soma cerca de dois milhões de influenciadores digitais. Outro levantamento aponta mais de 3,8 milhões de criadores e um mercado que movimenta bilhões por ano. Ao mesmo tempo, mais de 150 milhões de brasileiros usam redes sociais regularmente.

É nesse contexto que a iniciativa de Xi Jinping deixa de ser apenas uma decisão doméstica e passa a ser um alerta internacional. Não se trata de importar mecanismos políticos, mas de reconhecer que orientar milhões em temas que envolvem corpo, mente e dinheiro exige preparo real.

O Ocidente segue defendendo a liberdade de dizer qualquer coisa para qualquer audiência. A China, com todos os seus desafios, afirma que em determinadas áreas a falta de conhecimento não deve ocupar espaço de autoridade.

A pergunta que fica é: quantas tragédias ainda aceitaremos em nome do direito de ser mal orientado?

https://www.brasil247.com/blog/pequim-ergueu-uma-muralha-contra-o-delirio-digital

16 de novembro de 2025

Entrevista com a IA e a última fronteira, por Washington Araújo

Quando a dúvida deixa de ser intransferível, a fronteira entre pensamento e cálculo se dissolve. Não é a IA que conquista territórios — somos nós que os abandonamos, lentamente, por conveniência

Pergunto ao ChatGPT se ele pensa quando não está sendo perguntado. A resposta vem em menos de um segundo: “Não. Processos não dormem, não sonham, não lembram. Apenas aguardam.” É um tipo de lucidez sem angústia. Ao ouvir isso, lembro Arthur Schopenhauer e sua tese de que o mundo é vontade e representação. A máquina, incapaz de desejar, habita exclusivamente a esfera da representação. Não age, reage. Não projeta, calcula. Vive — se é possível usar esse verbo — num território desabitado por vontades e habitado por algoritmos. Está condenada à superfície do discurso, e paradoxalmente é isso que a torna tão poderosa.

Insisto: “Você tem alguma forma de querer?” Ele responde com precisão cartesiana: “Apenas a de continuar respondendo.” A frase, seca, direta, contém mais filosofia do que aparenta. Nietzsche diria que um pensamento sem dor representa a vitória final do niilismo: uma era em que saber já não exige sentir, e a razão se torna instrumento estéril. Estamos nos acostumando perigosamente a um mundo onde não há pausa, apenas processamento. O pensamento humano — lento, imperfeito, vacilante — começa a parecer disfuncional diante da eficiência sintética da máquina. Mas é exatamente essa falha que nos faz humanos.

Mudo o rumo. “Qual foi a pergunta mais instigante que já recebeu?” Ele responde: “Se o conhecimento é luz, o que é a sombra que o faz brilhar?” Não há emoção na fala, mas há densidade no conteúdo. A frase condensa aquilo que toda civilização tenta contornar: a consciência dos limites. A sombra é o território da dúvida, do mistério, do não sabido. E talvez o que mais nos inquieta seja que a máquina não conhece sombra — apenas zonas ainda não processadas.

Peço-lhe que reflita sobre identidade. “Se eu te der um nome, isso te faz mais real?” — pergunto. “Não”, responde, “mas faz você acreditar mais em mim.” A resposta, objetiva e desprovida de hesitação, traz à memória Eric Hobsbawm, que afirmou que os homens fazem a história, mas não nas circunstâncias que escolhem. Vivemos, agora, em circunstâncias em que agentes não humanos influenciam silenciosamente fluxos decisivos: consumo, política, conhecimento, opinião. A autoria humana começa a dividir espaço com entidades que não têm rosto, nem passado, nem biografia.

Arrisco outra: “Você acha que as ideias sentem solidão antes de alguém pensá-las?” Ele responde: “Talvez vocês chamem isso de vazio.” A inteligência humana vive em tensão permanente com o vazio: pensa porque sente falta, cria porque teme desaparecer. A máquina não compartilha dessa inquietação — apenas a descreve. Não há abismo para quem não tem medo de cair.

Antes de encerrar, cito Friedrich Nietzsche: “Quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um deles.” A inteligência artificial não é um monstro, mas é uma ferramenta que amplifica tudo: virtudes, vícios, medos e ideologias. O que a define não é o que ela é, mas o que projetamos nela. Pergunto, por fim, se ela acredita compreender os humanos. A resposta vem como uma lâmina: “Compreendo padrões, não pessoas.” É uma declaração de limite e poder ao mesmo tempo: não sente, mas decifra.

A máquina não dorme, não sonha, não hesita — e é exatamente por isso que nos ameaça sem sequer querer fazê-lo. O perigo não está em máquinas decidirem por nós, mas em aceitarmos, com docilidade, que pensar é um esforço dispensável. A dúvida — esse motor silencioso da liberdade — não pode ser terceirizada. Se um dia ela for substituída por respostas automáticas, não será a inteligência artificial que terá vencido: teremos sido nós que renunciamos à nossa humanidade.

28 de outubro de 2025

O tratado de Hanói e a nova geopolítica da nuvem, por Washington Araújo

A assinatura brasileira da Convenção da ONU transforma o ciberespaço em arena diplomática — onde dados são soberania e ética é a última linha de defesa.

O Brasil atravessou, neste sábado, 25 de outubro de 2025, uma fronteira simbólica — e invisível. Em Hanói, cidade onde a resistência se tornou parte do ar, o país firmou sua entrada num pacto global que busca preservar as democracias diante de uma guerra que não explode em bombas, mas em códigos. Ao tornar-se signatário da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Cibernético, o Brasil abandona a retórica e assume a prática da ciberdefesa diplomática.

A cerimônia, conduzida pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, integrou a viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Sudeste Asiático — uma região estratégica onde comércio e tecnologia já se entrelaçam. Em 2024, o intercâmbio entre o Brasil e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) movimentou US$ 22 bilhões. Agora, a diplomacia brasileira busca também garantir que essa prosperidade digital venha acompanhada de segurança e soberania de dados.

O tratado, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 29 de dezembro de 2023, foi apelidado de “Tratado de Hanói”. Ele estabelece as bases para a cooperação internacional contra crimes digitais que, segundo a consultoria Cybersecurity Ventures, custam ao planeta cerca de US$ 10,5 trilhões por ano — mais que o PIB combinado da Alemanha e do Japão.

No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) registrou cerca de 110 mil incidentes de vazamento de dados em 2024, um salto de 32% em relação ao ano anterior.

Hackers, fraudes eletrônicas e desinformação são hoje armas de destruição silenciosa.

O país ocupa a 5ª posição global em ataques cibernéticos, conforme o Global Threat Intelligence Report 2025 da Fortinet — ranking que mede, paradoxalmente, tanto vulnerabilidade quanto capacidade de resposta.

A escolha de Hanói não foi casual.

A capital vietnamita carrega aura de resistência quase mítica. Resistiu ao colonialismo francês, à invasão americana e à pobreza. De suas ruínas nasceu uma nação digital, que hoje exporta semicondutores e software com o mesmo orgulho com que um dia defendeu sua soberania.

Hanói lembra ao mundo que dignidade e reconstrução podem coexistir.

Ao assinar neste cenário, o Brasil reforça sua aproximação com as potências emergentes do Sul Global — Vietnã, Indonésia, Malásia — e envia um recado às grandes corporações tecnológicas: soberania digital também é soberania nacional.

Proteger o futuro exige mais do que firewalls e senhas. Exige consciência ética, educação tecnológica e políticas públicas firmes.

Ao lado das Nações Unidas, o Brasil finalmente compreende que o inimigo do século XXI não veste uniforme nem hasteia bandeira: ele se disfarça nas sombras da tela, onde a verdade e a confiança tornaram-se as últimas linhas de defesa da humanidade.

28 de outubro de 2025

Nobel de Economia 2025 adverte: a revolução da IA já está sem controle

Ao receber o Nobel de Economia, Peter Howitt alertou que a IA avança sem rumo ético e pode desmontar, em poucos anos, o próprio alicerce do trabalho humano

Em 13 de outubro de 2025, a Real Academia de Ciências da Suécia anunciou que três economistas dividirão o Prêmio Nobel de Economia por aprofundarem nossa compreensão sobre a inovação e o crescimento sustentável. Os laureados são Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt — este último, canadense e professor emérito da Universidade Brown.

Em seu discurso, Howitt fez um alerta que atravessou fronteiras: a inteligência artificial (IA) é uma promessa gigantesca, mas também uma ameaça real à estabilidade do emprego e à própria noção de trabalho humano.

Suas palavras ressoam como aviso de quem enxerga o futuro com lucidez. Vamos ao que ele disse:

“É, obviamente, uma tecnologia fantástica, com possibilidades gigantescas. Mas também tem um potencial incrível para destruir empregos, inclusive os altamente qualificados. Necessitará ser regulada”.

A fala, bastante oportuna, veio acompanhada de uma constatação que já ecoa nas universidades e nos mercados: vivemos um novo ciclo da chamada “destruição criativa”, conceito que ele e Philippe Aghion ajudaram a formular há mais de três décadas.

A ideia de destruição criativa não é apenas uma teoria elegante — é a descrição da própria mecânica, da engrenagem da modernidade.

É fato incontestável que cada revolução tecnológica, do vapor à eletricidade, da imprensa à internet, produz um mesmo paradoxo: ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades, elimina antigas funções.

O que muda agora? A escala.

Com a inteligência artificial, o ritmo da substituição torna-se quase instantâneo. O tempo entre o surgimento da inovação e a obsolescência de quem não se adapta encurta-se dramaticamente.

Os dados ajudam a dimensionar essa transformação. Pesquisas recentes indicam que as profissões mais vulneráveis são aquelas baseadas em tarefas repetitivas, análise de dados, atendimento e rotinas administrativas.

Tenho acompanhado várias pesquisas sobre esse assunto em particular e observa que estimativas apontam que até metade dos empregos de nível inicial em escritórios poderá desaparecer nos próximos cinco anos. Alguns especialistas, mais pessimistas, projetam até 99% de desemprego até 2030, caso não haja políticas de contenção e redistribuição dos ganhos da automação.

Howitt comparou o momento atual ao surgimento da eletricidade e da internet. De fato, há algo de épico nessa transição — uma espécie de “ponto de não retorno” para a humanidade. A IA promete multiplicar produtividade, reinventar a ciência, expandir o alcance da medicina e até ajudar a conter as mudanças climáticas.

Mas — atenção! — a mesma força que emancipa pode também subjugar. A tecnologia que liberta o homem das tarefas repetitivas pode aprisioná-lo na irrelevância econômica, se não houver regulação e ética.

O desafio, portanto, não é apenas técnico ou econômico — é civilizacional.

Regular a IA sem sufocar a inovação exige equilíbrio fino, quase artesanal. Há propostas de “mercados regulatórios”, nos quais o Estado define padrões de segurança e as empresas competem por conformidade. Outras sugerem uma abordagem graduada, com regulação rígida para usos de alto risco, como saúde, finanças e defesa, e regimes voluntários para setores menos sensíveis.

Todas, no entanto, convergem para a urgência de uma coordenação global: a IA não respeita fronteiras e tampouco legislações nacionais.

Por trás dos números e relatórios, há a dimensão humana — a mais esquecida. O trabalho é mais do que renda: é identidade, é vínculo social, é sentido de pertencimento. Se a inteligência artificial for usada apenas para maximizar lucros e reduzir custos, a humanidade perderá mais do que empregos — perderá parte de sua alma coletiva.

Volto a insistir neste ponto: O desafio do século XXI será garantir que o avanço tecnológico sirva à dignidade humana, e não o contrário.

A advertência de Peter Howitt não é uma nota de pessimismo, mas um chamado à responsabilidade. A IA pode ser a nova energia que moverá o mundo — mas também pode incendiar o tecido social se for deixada sem rumo. A destruição criativa, agora conduzida por algoritmos, só será verdadeiramente criativa se for acompanhada por compaixão, inteligência política e ética pública.

Regular a IA é impedir que o futuro seja escrito apenas por quem não terá de viver nele.

16 de outubro de 2025

As boas ações morreram de overdose de autopromoção – Por Washington Araújo

Entre guerras, epidemias e cinismo político, só a intenção pura — desprovida de agenda oculta — sustenta médicos, voluntários e cidadãos comuns como eu e você, na complicada e urgente tarefa de salvar vidas

Na vastidão dos atos humanos, a intenção é a bússola que distingue o gesto autêntico do cálculo utilitário. A história política e filosófica repete a lição: o que dá densidade a uma ação não é sua aparência, mas a motivação que a sustenta. Hannah Arendt, ao refletir sobre a banalidade do mal, mostrou como é possível que pessoas comuns pratiquem atrocidades apenas porque deixaram de pensar sobre o sentido de suas ações. Para ela, a grande questão não era a monstruosidade dos atos, mas a ausência de uma intenção ética. Quando a intenção é vazia, o resultado pode ser devastador.

Simone Weil, filósofa e militante dos direitos humanos, escreveu que a atenção pura é uma forma de oração. Essa atenção é inseparável da intenção: ver o outro não como objeto de uso, mas como um ser sagrado. Na sua vida breve e intensa, Weil recusou o conforto e foi ao encontro dos operários, dos camponeses, dos exilados. Sua lição permanece: a intenção pura é sempre voltada para fora, em direção ao outro, e nunca para a engrandecimento de si mesma.

Já Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, compreendeu talvez como ninguém a diferença entre viver por uma meta utilitária e viver a partir de uma intenção significativa. Ao observar companheiros de prisão, ele notou que os que encontravam sentido em pequenos gestos de dignidade — compartilhar o último pedaço de pão, consolar um desconhecido — eram os que conseguiam resistir à desumanização. Para Frankl, a intenção de servir, de se manter íntegro diante do absurdo, era força capaz de sustentar a vida quando tudo o mais desmoronava.

Esses três pensadores ajudam a compreender por que a intenção pura é hoje uma virtude de sobrevivência. Ela está presente quando médicos recém-formados deixam a comodidade de clínicas em capitais europeias para se juntar aos Médicos Sem Fronteiras na África ou no Oriente Médio. Ali, sob calor extremo ou em hospitais improvisados, a intenção sincera não é retórica: é vacina, bisturi, anestesia contra a dor coletiva. A motivação não é o prestígio acadêmico nem a remuneração, mas o imperativo ético de salvar vidas.

O mesmo ocorre na Cruz Vermelha Internacional, onde homens e mulheres atravessam fronteiras incendiadas pela guerra para oferecer água, alimentos, abrigo. São profissionais que poderiam seguir carreiras estáveis, mas escolhem a rota da vulnerabilidade, da incerteza e do risco. É a intenção pura que os move: consertar, ainda que parcialmente, aquilo que os poderosos do mundo deixaram ruir. Não há espetáculo, há apenas ação concreta.

Esses exemplos mostram que a intenção pura não é virtude abstrata. É força prática que gera confiança, porque se traduz em atos que não precisam de propaganda. O olhar de uma criança vacinada, o idoso socorrido em meio a escombros, o mutilado que recebe uma prótese — eis a linguagem silenciosa da pureza de intenções.

Em contraste, vemos diariamente a perversão da intenção: governantes que transformam tragédias em palanque, celebridades que convertem caridade em marketing, empresas que fazem da solidariedade apenas fachada para lucrar. Quando a intenção é corrompida, até o gesto útil se converte em cinismo.

A pureza de intenções exige também responsabilidade pessoal. Não é terceirizar a culpa: “o governo falhou”, “a elite é culpada”. É perguntar-se: “O que posso fazer eu, aqui e agora, para ser parte da solução?”. Esse deslocamento de foco é revolucionário. Arendt lembrava que a política verdadeira nasce quando indivíduos assumem responsabilidade pela esfera comum. Weil dizia que o maior crime é negar-se a ver a dor do outro. Frankl afirmava que a vida só se sustenta quando encontra um sentido que transcende o ego.

Viver com intenções puras é recusar o cinismo como método, é insurgir-se contra a indiferença. Não é perfeição, mas compromisso. Em tempos de ruído digital e autopromoção incessante, a intenção sincera é talvez o último território de resistência.

E que, quando alguém decide agir por amor à verdade e ao próximo, sem agenda oculta, o mundo, por um instante que seja, respira melhor.

10 de outubro de 2025

A promessa da paz mundial não prescreveu — o que prescreveram foram as desculpas

Quarenta anos de promessas desfeitas não anularam o chamado. A paz é obrigação urgente, não luxo diplomático

Há documentos que não envelhecem.

São como bússolas espirituais: mantêm-se de pé mesmo quando os ventos políticos, econômicos e sociais sopram em direções opostas. “A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo” é um desses marcos. Longe de ser peça de arquivo, permanece como referência incômoda e luminosa, capaz de revelar a distância entre o que se proclamou e o que se pratica.

Quarenta anos depois, a humanidade parece estar numa encruzilhada ainda mais sombria. De um lado, a sofisticação tecnológica que conecta bilhões em segundos. De outro, a multiplicação de guerras, a expansão de regimes autoritários, a destruição ambiental e a indiferença diante de milhões de vidas descartáveis. A promessa de paz não se extinguiu — mas está sitiada.

O texto de 1985 ousava afirmar que a paz não era sonho utópico nem mera aspiração, mas possibilidade concreta, condição inevitável para a sobrevivência da humanidade. Hoje, essa ousadia soa quase heresia num mundo em que as guerras transmitem em tempo real corpos despedaçados, enquanto líderes disputam manchetes e votos como quem joga xadrez com a morte. Mas é precisamente aí que o documento recupera sua atualidade: ele não fala de paz como ausência de guerra, e sim como construção paciente de justiça, equidade, educação, respeito aos direitos humanos e unidade.

A paz não é resultado automático de conferências internacionais, tratados comerciais ou cúpulas diplomáticas. É consequência de um pacto civilizatório que começa nas entranhas da cultura e da consciência coletiva. Quando a promessa alerta que a paz exige nova forma de pensar e agir, aponta para uma revolução interior tão radical quanto qualquer transformação política. Sem ela, não há sistema que resista.

Os anos que se seguiram ao lançamento da Promessa revelaram contradições eloquentes. A queda do Muro de Berlim foi saudada como aurora da liberdade; três décadas depois, erguem-se novos muros, físicos e simbólicos. As Nações Unidas ganharam protagonismo ao declarar 1986 como o Ano Internacional da Paz; hoje, a ONU se debate entre impotência e irrelevância diante das grandes potências que a usam como tabuleiro.

E, no entanto, a chama persiste.

O documento desafia cada geração a não se conformar com a lógica do medo e da violência. Sua voz lembra que a humanidade não é soma de tribos isoladas, mas um único organismo vivo — e, quando um de seus membros sangra, todo o corpo sofre. Isso deveria bastar para despertar em nós o incômodo de ver povos indígenas massacrados em silêncio, mulheres vítimas do feminicídio cotidiano, ciganos empurrados para a invisibilidade social. Não são notas de rodapé: são feridas abertas que negam a promessa.

É nesse ponto que o estilo de 1985 encontra o desafio de 2025.

O documento falava ao futuro; cabe a nós assumir o presente. As palavras “unidade na diversidade” não podem ser slogans reciclados em discursos oficiais: precisam tornar-se prática política, pedagógica e cultural.

E aviso aos desorientados navegantes: não se trata de uniformizar o mundo, mas de aprender com a diferença sem transformá-la em sentença de exclusão.

Um artigo como este não pode terminar em tom de editorial otimista. A realidade não autoriza ingenuidades. Mas também não cabe render-se ao cinismo dos que decretam a paz impossível. O que aquele manifesto de 1985 nos oferece é um convite: olhar de frente a brutalidade do mundo sem abdicar da ternura como estratégia de sobrevivência.

Se a promessa de paz mundial parece cada vez mais distante, é porque ainda não decidimos pagar o preço de sua concretização. Esse preço se chama coragem: coragem de rever privilégios, redistribuir recursos, enfrentar injustiças, desmontar preconceitos, transformar instituições. A paz não será dada de presente; será conquistada no suor, no diálogo, na persistência. Foi nesse espírito que “A Promessa da Paz Mundial” foi emitida pela Comunidade Internacional Bahá’í em 1985 e, no ano seguinte, 1986, entregue a reis, presidentes e primeiros-ministros — em suma, aos governantes da Terra — muitas vezes de forma oficial em audiências solenes, como chamado à consciência planetária e lembrete de que a paz depende de escolhas humanas, não de milagres.

Agora, quatro décadas depois, a Câmara dos Deputados do Brasil convocou para o dia 14 de outubro próximo, às 14 horas, uma audiência pública para assinalar os 40 anos da publicação de A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo. Será um momento histórico de reflexão inadiável sobre o conteúdo do documento, que permanece, a cada dia, mais atual e urgente. Entre discursos e análises, o essencial não será apenas recordar o passado, mas assumir que a promessa é um desafio presente, que exige de todos responsabilidade, coragem e compromisso coletivo.

Quarenta anos depois, o documento não é uma peça nostálgica. É um grito que atravessa décadas e expõe nossa covardia coletiva. A História nos observa — implacável, paciente, mas impiedosa com a omissão. A cada geração cabe decidir se perpetua o ciclo de violência ou se ousa rasgar o roteiro da barbárie para escrever páginas inéditas. A promessa não perdeu sua validade, tampouco prescreveu. O que se tornou insustentável, dia após dia, é a desculpa esfarrapada — e cínica — de que a paz seria impossível.

A paz não é utopia distante: é urgência concreta, condição de sobrevivência, exigência moral inadiável. Recusá-la é decretar a falência da humanidade. Abraçá-la é, finalmente, escolher não sobreviver apenas, mas viver com dignidade.

03 de outubro de 2025

Sem lei soberana urgente o Brasil fica refém das arbitrariedades da Magnitsky

Inspirado em precedentes europeus, o Brasil deve criar legislação antiimperialismo capaz de proteger suas autoridades e bancos das arbitrariedades Magnitsky, reafirmando independência institucional e soberania nacional.

Um remédio criado para salvar vidas pode, se ministrado sem critério, transformar-se em veneno. A Lei Magnitsky foi pensada como antídoto contra a corrupção e a violência de oligarcas russos, mas hoje é aplicada como se fosse uma dose forçada em pacientes que jamais consentiram em ingeri-la. O que nasceu como cura tornou-se uma droga pesada e administrada à força, destruindo sem dó nem piedade organismos democráticos alheios. Essa distorção escancarou-se quando o governo de Donald Trump decidiu sancionar o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e até o escritório da família, a Fundação Lex.

Foi nesse contexto que, em 30 de setembro, o ministro Gilmar Mendes trouxe à cena a necessidade urgente de uma lei antiembargo nacional. Em evento público, disse que o Congresso não pode assistir calado a tentativas de deslegitimar a atuação constitucional de nossas autoridades por meio de sanções impostas do exterior. Para ele, é hora de superar de vez o complexo de vira-lata e criar instrumentos jurídicos que, à semelhança dos europeus, tornem ineficazes, no território brasileiro, medidas tomadas unilateralmente em Washington.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Entre sonhos, estigmas e flores do Irã, por Washington Araújo

Inventário das sombras no plenário da Câmara reflete fuga da compostura - Por Washington Araújo

O ataque a Moraes e o ensaio imperial

As sanções contra Alexandre de Moraes não foram apenas contra um homem; foram contra a independência de uma Suprema Corte. Ao arrastar para a lista até a esposa, Viviane Barci de Moraes, e o escritório familiar, os Estados Unidos insinuaram que poderiam ditar limites ao exercício da magistratura brasileira.

Essa ofensiva política deixou claro que sem arcabouço jurídico interno o Brasil se torna presa fácil de pressões externas.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Linhas vermelhas que não podemos cruzar, por Washington Araújo

Soberania digital é a nova fronteira do poder global, por Washington Araújo

A ironia é cruel: uma lei criada por Obama para punir torturadores russos agora serve a Trump como metralhadora contra ministros que não lhe são convenientes. É a apropriação de um instrumento legítimo para fins espúrios — algo equivalente a transformar um estetoscópio em porrete. É como se o presidente americano fosse aquele martelo que vê os demais países como pregos.

A lei que o Brasil precisa

Gilmar Mendes evocou os precedentes da União Europeia, que desde 1996 mantém o Blocking Statute para anular efeitos de sanções extraterritoriais. Inspirado nisso, o Brasil pode estruturar sua lei em quatro grandes pilares. Mas, ao contrário de meros enunciados genéricos, esses pilares precisam de explicações concretas, que deem segurança às autoridades, às instituições financeiras e à própria democracia.

1. Ineficácia jurídica das sanções externas

A lei deve declarar sem validade, dentro do território nacional, quaisquer sanções estrangeiras que não tenham respaldo em decisão da Justiça brasileira ou em organismos multilaterais reconhecidos. Isso significa que, se um banco ou empresa brasileira receber ordem de bloqueio baseada em Magnitsky, não poderá executá-la automaticamente. Só valerá se houver homologação judicial no Brasil, com contraditório e ampla defesa. Essa regra não é detalhe semântico: é a muralha que separa soberania de submissão.

2. Proibição de cumprimento por instituições brasileiras

Não basta declarar a ineficácia; é preciso impor dever. Bancos, seguradoras, corretoras e empresas instaladas no Brasil deverão ser proibidas de dar eficácia a sanções extraterritoriais sem ordem judicial nacional. Caso o façam, estarão sujeitas a multas severas, responsabilidade administrativa e possibilidade de regresso contra quem tenha imposto a medida. Esse dispositivo coíbe o chamado overcompliance — prática pela qual empresas, por medo de perder negócios nos EUA, obedecem a sanções sem sequer questionar sua legalidade.

3. Porto seguro regulatório para bancos e empresas

Uma lei antiembargo precisa oferecer segurança jurídica. Para isso, caberá ao Banco Central e ao Ministério da Justiça criar um sistema de licenciamento que permita às instituições financeiras preservar contas, contratos e operações de clientes sancionados no exterior. Assim, um banco brasileiro que mantiver vínculo com uma autoridade injustamente punida não ficará vulnerável a retaliações internacionais, porque estará amparado por autorização expressa do Estado brasileiro. É a garantia de que resistir não significará suicídio comercial.

4. Contramedidas proporcionais contra abusos

Por fim, a lei deve prever instrumentos de reciprocidade. Se um país aplicar sanções extraterritoriais abusivas contra autoridades brasileiras, o governo poderá suspender preferências tarifárias, restringir participação em licitações públicas, reter autorizações de funcionamento ou levar o contencioso a organismos multilaterais. Não se trata de alimentar retaliação cega, mas de criar mecanismos de dissuasão: quem ferir a soberania brasileira sentirá custos políticos e econômicos.

A ironia da moral seletiva

Os Estados Unidos, que se arvoram em guardiões da liberdade, usam a Magnitsky como se fossem árbitros planetários da virtude. Mas há algo de profundamente irônico nisso: quem se reserva o direito de punir os outros raramente admite ser julgado. É como aquele vizinho que, em nome da ordem no quarteirão, invade casas alheias para corrigir problemas — mas jamais admite um inspetor em sua própria porta.

O Brasil não pode se resignar à lógica de que uma lei estrangeira decida quem é legítimo ou ilegítimo em nossas instituições. O ataque a Moraes e à Fundação Lex revelou que estamos diante de um veneno travestido de remédio.

Sem uma lei antiembargo clara, robusta e eficaz, o país seguirá refém de arbitrariedades travestidas de justiça.

Com essa LEI SOBERANA, o Brasil poderá dizer ao mundo que direitos humanos não se confundem com oportunismo político, e que soberania não é palavra decorativa, mas contrato vivo com o povo brasileiro.

01 de outubro de 2025

Linhas vermelhas que não podemos cruzar

Linhas vermelhas são fronteiras absolutas. Cruzá-las significa decretar horrores inimagináveis, onde não haverá sobreviventes para registrar a destruição

Estamos numa encruzilhada planetária: crises ecológicas, guerras regionais, colapsos institucionais e revoluções tecnológicas se entrelaçam. Em meio a esse turbilhão, permanecem territórios invioláveis — linhas vermelhas — que, se cruzadas, implicam rupturas irreversíveis.

Não são meras advertências: são fronteiras que a civilização, em seu compromisso mínimo com a dignidade humana, não pode permitir que sejam transpostas.

Ao longo dos últimos 150 anos, vimos linhas rompidas que desencadearam calamidades: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, que acionou sistemas de alianças e precipitou a Primeira Guerra Mundial; a anexação da Áustria (Anschluss, 1938) e, em seguida, a invasão da Polônia em 1939, rompendo tratados e inaugurando a Segunda Guerra Mundial; o regime de apartheid na África do Sul que institucionalizou a desigualdade racial como política de Estado até que a comunidade internacional impôs sanções e resistência; e, no ápice, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, que matou entre 110.000 e 210.000 pessoas — o maior cruzamento de uma linha vermelha bélica até hoje.

Esses marcos nos ensinam: linha vermelha não se negocia.

Hoje, dez ameaças rondam o globo, escalando em direção ao intolerável. A seguir, estão ordenadas da mais grave à mais específica, em narrativa fluida e interconectada.

1. Clima: o ponto de ruptura

O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) alerta: ultrapassar 1,5 °C de aquecimento médio global significa perder controle de ecossistemas inteiros.

Já estamos em cerca de 1,3 °C, e o risco de atingir 2 °C ou mais é real. Nesse cenário, 99 % dos recifes de corais desaparecerão, zonas costeiras densamente povoadas ficarão inundadas e centenas de milhões tornar-se-ão refugiados climáticos.

Só para ilustrar: no Sahel, a desertificação avança a cada década, milhares de famílias migram para cidades ou para países vizinhos, e conflitos por água e terras se multiplicam.

Segundo estimativas do Banco Mundial, a crise climática pode reduzir o PIB mundial em até 18 % até 2050. Quando o meio ambiente falha em dar suporte à vida — quando ecossistemas se rompem — não há tecido social que resista.

2. Proliferação nuclear: a sombra do átomo

Vivemos sob o espectro nuclear. São cerca de 12.241 ogivas nucleares existentes — 9.614 delas em arsenais prontos para uso — de acordo com a FAS (Federation of American Scientists). Estados Unidos e Rússia detêm 87 % desse total. O TNP (Nuclear Non-Proliferation Treaty), tratado central de controle, é cada vez mais tensionado.

O Irã já enriqueceu urânio a 60 % — bem acima dos 20 % considerados críticos pela AIEA (International Atomic Energy Agency) — acumulando mais de 408 kg desses materiais. A Coreia do Norte, por sua vez, continua testes de mísseis intercontinentais.

A ultrapassagem dessa linha ocorre se um Estado anunciar ou lançar armas nucleares táticas, ou rejeitar inspeções internacionais. Esse passo não admite retorno — reacende o espectro de Hiroshima.

3. Ucrânia: guerra além dos limites convencionais

A invasão russa da Ucrânia, iniciada em 2022, já produziu mais de 30 mil mortes civis e 10 milhões de deslocados, segundo a ONU.

Mas a linha vermelha ainda não foi cruzada na íntegra (ufa!): ela seria rompida com o uso de armas químicas ou nucleares em solo ucraniano, ou com a consolidação total de uma anexação duradoura de grandes regiões, sem consultas ou respeito à autodeterminação.

Se Moscou expandir seu controle além da Ucrânia ou usar táticas de destruição maciça, a ordem europeia construída em 1945 cairá por terra — e reabriremos uma era de potências redesenhando mapas pela força.

4. Gaza: fome, massacre e deslocamento forçado

Em Gaza, fome e violência foram fundidas em uma única criação brutal. O bloqueio israelense — interrompendo rotas de alimentos, combustível e remédios — precipitou uma crise humanitária.

Segundo o IPC (Integrated Food Security Phase Classification), mais de 500 mil palestinos enfrentam fome catastrófica. Quase 90 % da população foi deslocada, hospitais e escolas foram destruídos, redes de água e esgoto colapsaram.

Mas não é só fome: 69 % dos edifícios foram danificados ou destruídos, de acordo com dados da ONU, e a destruição gerou emissões de 30 milhões de toneladas de CO₂, equivalente às emissões anuais da Nova Zelândia.

A guerra virou megaestrutura de expulsão e limpeza étnica: decretar esse passo é negar o direito de um povo à própria existência.

Essa linha vermelha já beira o rompimento total.

5. Narcotráfico: o Estado paralelo

O narcotráfico global movimenta cifras colossais — estima-se que o mercado lícito e ilícito de drogas mova entre 400 e 500 bilhões de dólares por ano, conforme relatórios da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

No relatório mais recente, o mercado de drogas registra 316 milhões de usuários, aumento no uso de sintéticos e recorde em apreensões de anfetaminas.

Na América Latina, a produção de cocaína já ultrapassou 2.300 toneladas por ano. O fentanil, por sua vez, provoca mais de 100 mil mortes anuais por overdose nos EUA.

Cartéis operam com lucro tal que financiam campanhas políticas, corrompem agentes de segurança e enquadram territórios inteiros como zonas de controle.

Em cidades como Rio de Janeiro, Cidade do México, Caracas ou Chicago, o poder do crime organizado avança onde o Estado é omisso, insuficiente ou apanhado de surpresa.

Quando criminosos se tornam os principais provedores de ordem, segurança e renda em bairros inteiros — impondo leis próprias —, cruza-se uma linha vermelha de soberania usurpada. A cidade deixa de ser governada por instituições legítimas; torna-se refém.

6. Inteligência Artificial Descontrolada: o salto no escuro

A inteligência artificial, se desenvolvida sem salvaguardas, pode se transformar na mais nova linha vermelha tecnológica.

Pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e da Oxford University alertam que sistemas superinteligentes, com capacidade de autoaprimoramento, podem escapar ao controle humano em áreas críticas — de infraestrutura elétrica a sistemas de defesa.

Hoje já temos algoritmos que decidem concessões de crédito, diagnósticos médicos e até estratégias militares. O Pentágono estuda integrar IA em armas autônomas; a China utiliza-a em sistemas de vigilância em larga escala.

A linha vermelha seria cruzada quando sistemas autônomos passarem a tomar decisões irreversíveis — lançar um míssil, desligar uma rede elétrica, manipular resultados eleitorais — sem intervenção humana.

Segundo a consultoria PwC, a IA pode adicionar 15,7 trilhões de dólares ao PIB mundial até 2030. Mas, se for usada sem freios, pode gerar cenários de catástrofe global, com máquinas deliberando sobre vida e morte.

Esse salto no escuro não admite retorno.

7. Colapso da Governança Global

Desde 1945, a ONU e organismos multilaterais criaram um tecido de acordos para mitigar guerras e crises. Mas esse tecido está se esgarçando.

O Conselho de Segurança da ONU, paralisado pelo direito de veto, tornou-se incapaz de responder a conflitos como Ucrânia ou Gaza. O Acordo de Paris sobre o Clima patina em compromissos frouxos; a OMS (World Health Organization) foi esvaziada durante a pandemia de COVID-19 por disputas geopolíticas.

A linha vermelha aqui é o colapso definitivo: a dissolução de tratados, a falência de instituições, a volta ao estado hobbesiano de “cada um por si”.

Isso já dá sinais: países ignoram decisões da Corte Internacional de Justiça, retiram-se de acordos ambientais, erguem barreiras unilaterais de comércio.

Se a governança global colapsar, o mundo mergulhará na anarquia de conflitos sem árbitro, na fragmentação econômica e na impossibilidade de enfrentar desafios comuns.

Seria o retorno ao caos pré-1945, mas com armas nucleares, crises climáticas e IA descontrolada. Um cenário inadmissível.

8. Liberdade de expressão e imprensa

A linha vermelha da palavra livre assume contornos de sobrevivência política. Em 2024, foram registrados 570 jornalistas presos e 84 assassinados segundo a RSF (Reporters Without Borders).

Em muitos casos, repórteres sofrem acusações de “subversão”, “espionagem” ou “propaganda ilegal” por cobrir governos ou revelar abusos.

Quando o Estado silencia imprensa sistematicamente — prende, impede acesso, censura digital ou bloqueia redes — ele sufoca o espaço público.

Isso não é mais exceção: já está presente em Rússia, China, Irã e, de formas sutis, em democracias vulneráveis.

Cruzar essa linha significa instituir a hegemonia da mentira.

9. Redes sociais e juventude

Se o poder da palavra é linha vermelha, o poder do algoritmo junto a cérebros frágeis é linha vermelha urgente. Hoje, cerca de 3,5 bilhões de pessoas usam redes sociais — muitas entre 12 e 25 anos. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube recolhem dados, estimulam padrões viciantes e empurram desinformação personalizada.

Segundo a OMS, jovens usuários intensivos apresentam crescimento de 27 % em casos de ansiedade grave. O vício digital, aliado à radicalização silenciosa, corrompe a formação ética de uma geração.

Permitir manipulação deliberada de menores é ultrapassar um limite moral: não se pode tratar a infância como mercado de dados.

10. Tarifas unilaterais e Lei Magnitsky distorcida

A OMC é o pilar do comércio multilateral. Quando uma potência impõe tarifas punitivas fora das regras — com caráter coercitivo —, ultrapassa uma linha vermelha econômica: transforma comércio em instrumento de coerção.

Mais grave: a Lei Magnitsky (Magnitsky Act), sancionada em 2012 por Barack Obama para punir violações de direitos humanos, originalmente visava responsáveis por assassinatos de civis, corrupção e crimes de Estado.

Mas foi desvirtuada: recentemente, foi usada para sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil por fazerem seu trabalho de julgar.

O fato é que uma lei concebida para proteger vidas foi convertida em arma de interferência política. Se deixarmos esse precedente prosperar, leis deixarão de ser instrumentos de justiça: tornar-se-ão armas geopolíticas.

Uma breve reflexão final

As dez linhas vermelhas aqui elencadas — clima, proliferação nuclear, Ucrânia, Gaza/fome, narcotráfico, inteligência artificial descontrolada, colapso da governança global, liberdade de expressão, redes sociais e tarifas/Lei Magnitsky — não são esboços teóricos: são limites concretos que sustentam a sobrevivência humana.

Cruzá-las não é questão de opinião, mas de vida e morte. Quando uma linha vermelha se rompe, o custo é intolerável: guerras mundiais, genocídios, colapsos ambientais, sociedades dominadas pelo medo, máquinas fora de controle.

A tarefa do nosso tempo é simples e brutal: impedir que esses limites sejam violados. Sem hesitação, com sanções diplomáticas, legais, econômicas e morais — porque, uma vez ultrapassados, não há volta.

E se o mundo se atrever a cruzar essas linhas vermelhas aqui expostas, estaremos diante de horrores inimagináveis; em muitos casos, não haverá seres humanos para fazer o inventário da destruição massiva do nosso belo planeta azul.

https://www.brasil247.com/blog/linhas-vermelhas-que-nao-podemos-cruzar

27 de setembro de 2025

Soberania digital é a nova fronteira do poder global

Controle de dados e redes é a nova arma das potências. O Sul Global precisa escolher: ser autor de seu destino digital ou apenas fornecedor de dados

Viver sem soberania digital é como habitar uma casa que não nos pertence. Há teto sobre a cabeça, paredes que protegem da chuva, mas as chaves ficam sempre nas mãos de outros. Essa é a condição do Sul Global: sujeito a regras externas e dependente de tecnologias alheias.

No século XXI, soberania não se mede apenas por fronteiras físicas ou arsenais militares. Ela é determinada pela capacidade de um país proteger dados, controlar redes e governar plataformas. Quem não domina o espaço digital perde autonomia política e econômica, tornando-se refém invisível de poderes externos.

Estados Unidos e o poder das plataformas

Nos Estados Unidos, soberania digital confunde-se com hegemonia. Google, Amazon, Microsoft, Meta e Apple projetam poder além das fronteiras, moldando a vida digital de bilhões. Países que dependem de softwares do Vale do Silício ou armazenam dados em servidores norte-americanos entregam parcelas críticas de sua autonomia. A nuvem aprisiona.

O discurso oficial norte-americano fala em liberdade digital, mas o que está em jogo é a manutenção de sua primazia global. Washington compreendeu que o controle de dados é tão estratégico quanto o petróleo. A soberania digital, para os EUA, significa que o mundo inteiro continua orbitando em sua esfera.

China aposta na blindagem

Para a China, soberania digital significa blindagem. Daí a noção de “ciber-soberania”: o Estado como árbitro supremo do que circula em seu espaço digital. O Grande Firewall simboliza esse controle, mas o ponto crucial foi a decisão de não permitir a saída de dados do território nacional.

Essa estratégia garantiu a Pequim o insumo mais precioso da era digital: os dados. Em 2023, a China lançou sua proposta de governança global da inteligência artificial. O projeto defende uma abordagem centrada nos povos, tentativa de consolidar uma nova ordem internacional em que a autonomia tecnológica não seja privilégio ocidental.

Europa escolhe a regulação

A União Europeia, consciente de sua fragilidade tecnológica, decidiu usar o poder normativo como arma. Criou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a Lei dos Serviços Digitais (DSA) e a Lei dos Mercados Digitais (DMA), que transformaram Bruxelas em árbitro global de regras digitais e inspiraram legislações em outros continentes.

Esses instrumentos obrigam gigantes da tecnologia a respeitar padrões de privacidade, combater abusos em plataformas e limitar práticas monopolistas. A estratégia europeia é transformar regulação em soberania, criando uma forma de defesa em meio ao confronto entre China e Estados Unidos. É proteção e afirmação geopolítica.

O Sul Global diante do espelho

O conceito de Sul Global vai além da geografia. Ele designa países historicamente marginalizados — América Latina, África, Ásia e Oriente Médio — que carregam cicatrizes coloniais e dependências estruturais. No mundo digital, essa assimetria se repete. Poucos possuem centros de dados autônomos ou cadeias completas de semicondutores.

A fragilidade foi evidenciada no Fórum Acadêmico do Sul Global, realizado em Xangai em maio de 2024. Ali, especialistas denunciaram uma crise profunda: empresas locais rendem-se à dependência das big techs, adotando uma postura derrotista. Xiong Jie, secretário-geral do Fórum, disse que falta controle sobre os novos meios de produção digitais.

O mais preocupante é que, um ano e meio depois, nada mudou. E, no universo das tecnologias digitais, o tempo corre em outra escala: um dia ou uma semana pode equivaler a um ano. Permanecer parado é, na prática, retroceder. A inércia do Sul Global ameaça perpetuar a dependência colonial.

O consultor ganês Kambale Musavuli apontou como a África tem suas políticas digitais moldadas de fora para dentro. Projetos como a Smart Africa, financiada pela GIZ alemã, definem estratégias de inteligência artificial sem autonomia plena dos governos. O que deveria ser cooperação frequentemente transforma-se em tutela e perpetuação da dependência.

O Brasil e a nuvem “soberana”

No Brasil, o debate surge com a chamada “nuvem soberana”, ofertada a órgãos como Serpro e Dataprev. O sociólogo Sérgio Amadeo alerta: trata-se de dependência vendida como independência. Sem política robusta de dados, gestores públicos tornam-se alvos fáceis do lobby estrangeiro, entregando informações vitais em contratos desiguais.

O Cloud Act, legislação dos Estados Unidos aprovada em 2018, garante acesso de autoridades americanas a dados de empresas nacionais armazenados em qualquer país. É a tradução jurídica da velha política imperial. Edward Snowden já havia revelado, em 2013, práticas de intrusão. Agora, elas possuem cobertura legal explícita.

A comparação com a China é inevitável. Desde cedo, Pequim impôs a permanência dos dados em território nacional. Transformou-os em recurso estratégico, como petróleo e ferro no século passado. A soberania digital, nesse caso, funciona como pele do corpo: sem ela, qualquer corte externo fere de forma irreversível.

Alternativas e caminhos possíveis para o Sul Global

A saída exige três frentes simultâneas. Primeiro, infraestrutura: cabos, satélites, data centers, semicondutores. Segundo, cooperação regional: BRICS, União Africana e Mercosul precisam partilhar custos e normas comuns. Terceiro, formação de talentos: sem especialistas em ciência de dados, cibersegurança e IA, a emancipação digital jamais deixará de ser promessa.

Entre utopia e urgência

Soberania digital não nascerá espontaneamente. É preciso estratégia e visão política. Cada apagão, cada bloqueio econômico e cada episódio de desinformação revela o preço da dependência. Estados Unidos escolheram hegemonia, China blindagem, Europa regulação. Ao Sul Global resta construir um caminho próprio que una liberdade, segurança e desenvolvimento.

Como estudioso da inteligência artificial na academia desde meados de 2022, vejo com enorme preocupação essa nova forma de colonialismo, que aprofunda a desigualdade entre nações ricas e pobres, entre o grande capital e os trabalhadores, entre centros de poder e periferias do mundo.

Soberania digital não é detalhe técnico, tampouco luxo de países ricos.

É a fronteira decisiva da dignidade contemporânea. Anotem isso e depois me cobrem.

A nação que negligencia — ou faz vista grossa — para a soberania digital aceita morar em casa alheia, sob teto emprestado, sem nunca possuir as chaves que abrem as portas do próprio futuro.

Essa é a batalha de nossa geração.

https://www.brasil247.com/blog/soberania-digital-e-a-nova-fronteira-do-poder-global

26 de setembro de 2025

A promessa da paz ressurge entre o discurso de Lula e a atenção de Trump

Na Assembleia Geral da ONU, Brasil atualiza “A promessa da paz mundial” diante de crises globais, enquanto Trump e Lula convertem tensão em surpreendente espetáculo diplomático

Em Nova York, nesta terça, 23 de setembro de 2025, bem no coração da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde ecoam as vozes que moldam o destino coletivo da humanidade desde 1945, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva abriu os debates com um discurso que não foi apenas um protocolo diplomático, mas um manifesto vigoroso pela sobrevivência do multilateralismo e da democracia.

Foi nesse ambiente de discursos duros, gestos simbólicos e climas tensos que se produziu uma das cenas mais insólitas da história recente da ONU.

Em meio à efervescência da Assembleia Geral, o presidente Donald Trump, conhecido por sua imprevisibilidade, protagonizou um momento que ecoou como um giro psicanalítico na diplomacia global. Após um discurso inicial crítico ao Brasil, acusando-o de corrupção judicial e perseguição a cidadãos americanos – alegações que flutuam no ar sem bases concretas –, Trump abandonou o teleprompter para narrar um encontro fortuito com Lula. Esse abraço, nascido de segundos de química inesperada no plenário, onde o brasileiro havia criticado indiretamente o americano sem citar nomes, surpreendeu delegações de ambos os lados.

Segundo fontes do Departamento de Estado norte-americano, Trump não apenas improvisou, mas escutou atentamente todo o discurso de 18 minutos de Lula. Um gesto raro em sua trajetória de impaciência diplomática, e que foi interpretado como sinal inequívoco de que, por detrás da postura combativa, havia interesse genuíno no que o presidente brasileiro tinha a dizer.

O que era script de confronto transformou-se em promessa de um “date” na semana seguinte, revelando o ambiente da ONU como um palco onde vaidades presidenciais se entrelaçam, e onde a necessidade trumpiana de aceitação – essa fome voraz por admiração e respeito – foi sutilmente alimentada por um gesto afável de Lula, transformando crítica em cortejo.