Vida e sociedade

Big Brother Brasil 26 transforma o horário nobre em usina de cinismo

Confinamento, vigilância e prêmio erguem um ecossistema onde manipulação vira mérito e brutalidade emocional rende dividendos

27 de fevereiro de 2026

Desde 2001, quando a TV Globo colocou no ar a primeira edição do programa, o Brasil não apenas aprendeu a se assistir dentro de uma casa vigiada por câmeras: aprendeu a normalizar a vigilância como entretenimento e a competição como ética. O que nasceu como experiência televisiva converteu-se numa engrenagem de larga escala, uma máquina de captura de atenção que transforma intimidade em mercadoria e conflito em ativo financeiro.

Dados do Kantar Ibope Media indicam que o programa segue entre as maiores audiências do primeiro trimestre televisivo, liderando o horário nobre em diversas capitais. Em edições recentes, finais ultrapassaram a casa dos bilhões de votos somados nas plataformas digitais da emissora, confirmando o grau de mobilização nacional. O BBB 26 não é apenas entretenimento: é um eixo estruturante da indústria cultural, um negócio que metaboliza tensões sociais e as devolve embaladas como espetáculo. Um show de horrores degradante.

Os números não impressionam apenas — intimidam. O mercado publicitário estima que a edição 26 movimenta cifras próximas de R$ 1,5 bilhão em receitas comerciais, somando cotas tradicionais, ações digitais e ativações multiplataforma. As chamadas cotas Big — pacotes de maior exposição, com direito a provas patrocinadas, inserções no horário nobre e ações integradas — alcançam a casa de R$ 130 milhões. As cotas Camarote orbitam a faixa dos R$ 90 milhões. Já as cotas Brother, menores, ainda assim superam R$ 25 milhões. Parte desse pacote inclui o chamado OOH (Out of Home), publicidade exibida fora de casa — outdoors, painéis digitais, aeroportos, mobiliário urbano — ampliando a colonização das marcas para além da tela doméstica. O prêmio final, mesmo ultrapassando R$ 3 milhões, torna-se quase simbólico diante do volume arrecadado. O vencedor leva milhões; a engrenagem leva bilhões.

Há ainda um componente frequentemente envernizado: os shows semanais. Durante cerca de 90 dias, duas apresentações musicais por semana reúnem artistas entre os mais populares do país. No mercado brasileiro, cachês de grandes nomes variam entre R$ 400 mil e R$ 1,5 milhão por performance, dependendo do porte e da demanda. Ainda que nem todos recebam o teto, a soma dessas noites musicais representa investimento de dezenas de milhões ao longo da temporada.

Não se trata de generosidade cultural, mas de cálculo frio: música como anestesia coletiva, cortina de fumaça sonora que mascara conflitos degradantes exibidos dias antes. Cada show funciona como válvula de escape cuidadosamente programada para aliviar a tensão que o próprio programa produz e explora.

O entretenimento musical não eleva o debate — lubrifica a engrenagem que transforma desgaste moral em audiência lucrativa.

Nos seis primeiros anos do BBB Brasil, no início do século XXI, escrevi semanalmente no Observatório da Imprensa, sob a direção de Alberto Dines, examinando criticamente a televisão brasileira. Analisei o fenômeno dos realities criados pela Endemol, responsável pelo formato original Big Brother, discutindo seus impactos simbólicos e econômicos. Passadas mais de duas décadas, o núcleo permanece intacto: confinamento, competição, conflito e monetização da tensão humana.

O que se sofisticou foi a escala da captura e a naturalização da crueldade como recurso narrativo.

É nesse ambiente que surge o diálogo entre Mateus e Boneco. Quando Mateus declara carregar uma “naturalidade machista” herdada da sociedade patriarcal, não se está diante de confissão redentora, mas de um expediente retórico que dilui responsabilidade no abstrato. Reconhece-se a estrutura para evitar a ruptura. Ao tratar o machismo como herança difusa, desloca-se o foco da ação concreta para a paisagem cultural, como se o problema fosse inevitável e, portanto, tolerável. Televisionada para milhões, essa fala não é neutra: romantiza a complacência. Ensina que admitir basta, que nomear substitui transformar. A indústria do espetáculo agradece: a tensão é preservada, a mudança é adiada.

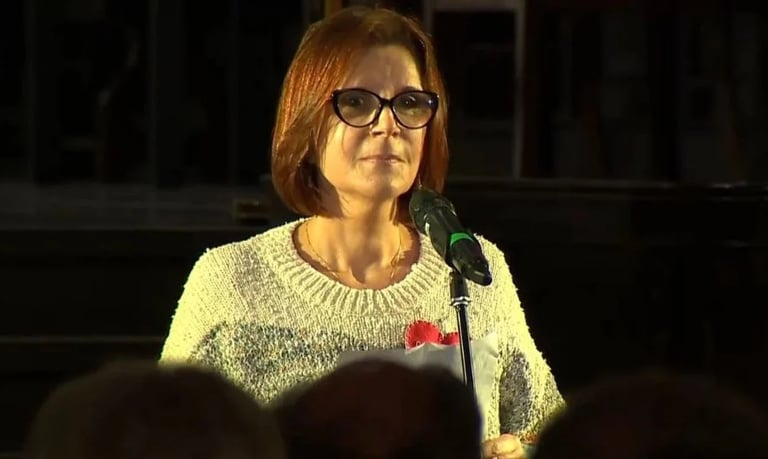

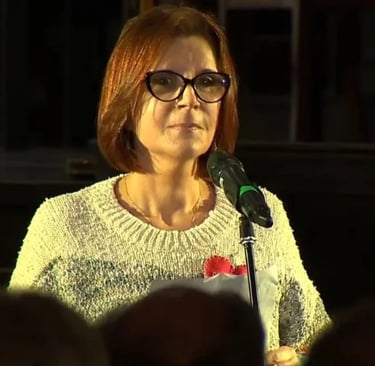

Em contraste, a intervenção de Ana Paula Renault ao defender que água, luz e Correios não devem ser privatizados introduz densidade política num espaço desenhado para rivalidades pessoais. Ao sustentar que serviços essenciais estruturam a própria ideia de cidadania, desloca o eixo do jogo do indivíduo para o coletivo. Pode-se discordar de sua posição, mas há ali formulação, há visão de Estado, há enfrentamento de desigualdades estruturais. Num reality cuja lógica é reduzir conflitos complexos a embates personalistas, trazer políticas públicas ao centro da arena expõe uma fissura no roteiro previsível. O programa prefere gritos; o debate exige argumento.

Mas o formato não sobrevive de argumentos — sobrevive de atrito. Inspirado no modelo original do Big Brother, parte da premissa de que isolamento, vigilância permanente e competição financeira produzem narrativa vendável. A calmaria não converte; a conciliação não viraliza; a ponderação não gera trending topics. O conflito é ativo comercial, matéria-prima de alto rendimento.

Nesse ambiente, consolida-se uma distorção ética inquietante.

Quanto mais estratégico e menos transparente o participante, maiores suas chances de permanência. A franqueza vira ingenuidade; o cálculo frio torna-se competência; o cinismo passa a ser lido como inteligência social.

Explosões emocionais rendem cortes virais, humilhações alimentam debates inflamados, desumanizações transformam-se em memes compartilháveis. O confinamento não apenas registra comportamentos extremos: incentiva-os. E o público, ao votar e comentar, participa da curadoria dessa escalada.

A estética reforça o quadro. Corpos atléticos e hiperexpostos ocupam o centro da vitrine midiática. A exposição física converte-se em capital simbólico negociável. Nem sempre, contudo, essa centralidade corporal vem acompanhada de densidade intelectual ou projeto coletivo consistente. O contraste entre exuberância formal e fragilidade argumentativa compõe retrato perturbador de uma cultura que valoriza performance acima de substância.

O palco é iluminado; o conteúdo, frequentemente, é raso. Tem a altura de uma gilete deitada.

O BBB não inventa machismo, racismo, culto à imagem ou individualismo competitivo; ele os intensifica sob holofotes. A casa funciona como uma usina de alta pressão que acelera traços já presentes na sociedade brasileira. Em 90 dias, condensa disputas que, fora dali, se estendem por décadas. O problema não é revelar contradições — é premiar quem melhor as manipula e instrumentaliza.

A engrenagem econômica fecha o circuito. Conflito gera audiência. Audiência seduz patrocinadores. Patrocinadores irrigam o espetáculo. O espetáculo exige novos conflitos.

Trata-se de um ciclo eficiente, rentável, replicável — e profundamente cínico. Rentabilidade aqui não caminha ao lado de responsabilidade pública; caminha ao lado da exploração sistemática da vulnerabilidade humana como produto.

A televisão aberta opera sob concessão pública, mas o que se observa é a privatização simbólica do espaço coletivo em favor de uma dramaturgia da degradação. O lucro é contabilizado; o impacto cultural, raramente.

O BBB 26 escancara um país que flerta simultaneamente com discursos progressistas e práticas regressivas. Na mesma sala convivem falas sobre igualdade e gestos excludentes; consciência estrutural e conveniência estratégica; debates pontuais e desumanização banalizada. A casa mais vigiada do país opera como uma centrífuga moral: gira em alta velocidade até que nuances desapareçam e reste apenas o que é mais ruidoso, mais vendável, mais polarizador. Não se trata apenas de entretenimento popular — trata-se da fabricação reiterada de padrões comportamentais que, repetidos à exaustão, deixam de chocar e passam a moldar expectativas sociais.

O ponto decisivo não é desligar a televisão — é reconhecer a cumplicidade estrutural.

Que valores são legitimados quando se aplaude a manipulação como estratégia brilhante? Que mensagem se envia quando o preconceito é relativizado como traço cultural? Que aprendizado coletivo se consolida quando o cinismo é premiado com fama, contratos e monetização digital? O reality termina após 90 dias; a pedagogia da indiferença permanece. Se a degradação ética se converte em vantagem competitiva sob aplausos massivos, então já não se pode fingir inocência.

O problema não está apenas dentro da casa. Está na audiência que consome, nas marcas que financiam e na indústria que transforma fragilidade humana em espetáculo rentável — e insiste em chamar isso de simples diversão. Não é. É escolha social reiterada, é mercado operando sem freios culturais e é sintoma de um país que precisa decidir se quer entretenimento ou quer caráter.

https://www.brasil247.com/blog/big-brother-brasil-26-transforma-o-horario-nobre-em-usina-de-cinismo

As Veias Abertas da América Latina — mito digital ou revisão honesta de um autor que mudou de linguagem, mas não de convicção?

Correspondências, afinidades e convergências revelam um pensador que evoluiu na linguagem sem abdicar da denúncia contra a colonização cultural e a desigualdade

26 de fevereiro de 2026

Volta e meia, as redes sociais ressuscitam um boato com aparência de revelação histórica: Eduardo Galeano teria renegado sua obra mais famosa, publicada em 1971, tornando-se uma espécie de crítico tardio de si mesmo. A frase circula em posts apressados, em vídeos de poucos segundos, em comentários que dispensam contexto. Mas a realidade — quando confrontada com documentos, entrevistas e testemunhos pessoais — é menos espetacular e muito mais interessante.

Publicado em 1971, As Veias Abertas da América Latina projetou o nome de Eduardo Galeano para além das fronteiras do Uruguai. O livro tornou-se referência obrigatória nos debates sobre dependência econômica, colonialismo e subdesenvolvimento estrutural no continente. Escrito com fôlego narrativo e indignação histórica, defendia a tese de que o colonialismo não havia terminado: apenas se metamorfoseara. A América Latina continuava a transferir suas riquezas — minerais, agrícolas, energéticas — para os centros de poder global e para elites internas associadas.

Não era um tratado acadêmico convencional. Era literatura de denúncia, ensaio histórico com nervo poético. E talvez tenha sido exatamente essa mistura que o transformou em obra de culto para gerações de leitores, sobretudo durante as décadas de 1970 e 1980, quando ditaduras militares e dependência externa compunham o pano de fundo político do continente.

Décadas depois, no entanto, surgiu a controvérsia.

Em 2006, Galeano concedeu entrevista ao jornalista Fernando Arellano, publicada sob o título “O mundo está de cabeça para baixo”. Questionado sobre o que mudaria caso reeditasse As Veias Abertas da América Latina, respondeu com a serenidade de quem compreende a própria trajetória:

“Os livros nascem em um momento e em um lugar, e de certa forma pertencem a esse momento e a esse lugar; às vezes eles têm a sorte de se projetar mais além, como aconteceu com as ‘Veias…’, que continuam funcionando muito bem, porque continuam se encontrando com leitores em línguas diferentes, em diferentes lugares do mundo.

É um livro do qual não me arrependo de nenhuma vírgula; ao contrário, guardo por ele um orgulho sereno.

Mas daí repetir-me como se fosse uma prisão perpétua, não.

Publiquei há mais de dois anos outro livro que se parece com ‘Veias…’ de certa forma, e que se chama De Perto: A Escola do Mundo ao Contrário, mas a linguagem é totalmente diferente, porque, 30 anos depois, eu sou outro.

Mas sim, eu continuo leal às ideias que crio e às pessoas que amo.”

As palavras são inequívocas. Não há arrependimento. Não há repúdio. Não há desautorização do conteúdo. O que há é uma afirmação madura: um autor não é prisioneiro de sua obra inaugural.

E aqui permito-me acrescentar algo que transcende a citação documental e entra no território da experiência vivida. Em 1996, logo após concluir o livro Cuba Cantando em Lágrimas Viva, publicado pela Thesaurus Editora, iniciei correspondência com Galeano. Ele em Montevidéu, eu em Brasília. Trocamos cartas, reflexões, ideias que atravessavam fronteiras geográficas e aproximavam inquietações intelectuais.

Descobri — e afirmo isso com convicção — uma convergência profunda. Visão de mundo. Visão de América Latina. Visão sobre economia e sobre povos espoliados. A mesma indignação diante da colonização cultural que insiste em vestir-se de modernidade. O mesmo repúdio ao pensamento egocêntrico travestido de racionalidade neutra.

Já havia publicado, em 1992, Estão Desaparecendo da Terra, sobre os povos indígenas, obra que lhe foi indicada por Dom Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia. Galeano a leu, comentou e dialogou. Ali floresceu uma amizade marcada por afinidades éticas e políticas, especialmente na defesa intransigente dos povos originários da América. Não se tratava de coincidências retóricas, mas de um chão comum: a convicção de que a história do continente só pode ser narrada a partir daqueles que pagaram — e ainda pagam — o preço da pilhagem.

Trago esse testemunho não como argumento de autoridade, mas como elemento factual. Galeano não era um homem que renegava convicções ao sabor dos ventos. Era alguém que refinava a linguagem, ampliava o repertório e aprofundava complexidades, sem abdicar do eixo moral que o orientava.

A confusão ganhou novo fôlego quando, anos mais tarde, Galeano comentou que o livro fora escrito sem formação acadêmica formal em economia política e que hoje não o escreveria da mesma maneira. Parte da imprensa internacional destacou essa fala como se fosse uma autocrítica devastadora. Mas a distinção é essencial: reconhecer limitações formais não equivale a negar convicções substantivas.

Um escritor pode revisar seu método sem abandonar sua visão de mundo. Pode amadurecer o estilo sem revogar a ética que o orientou.

Ao longo das décadas, Galeano publicou obras que confirmam essa continuidade de pensamento, ainda que com outra tessitura literária, como Memória do Fogo e De Perto: A Escola do Mundo ao Contrário. O fio condutor permaneceu: crítica às estruturas globais de poder, defesa da dignidade latino-americana, denúncia das assimetrias históricas.

A narrativa de que teria “renegado” o livro funciona, nas redes, como atalho retórico. Serve tanto para desqualificar a obra quanto para tentar deslegitimar tradições críticas latino-americanas. É mais fácil dizer que o autor abandonou suas ideias do que enfrentá-las no debate.

Mas os fatos resistem.

Galeano afirmou não se arrepender de nenhuma vírgula e manter intacto o orgulho pela obra. Disse manter-se leal às ideias que criou. Recusou apenas a fossilização — a obrigação de repetir eternamente a mesma linguagem. É uma diferença decisiva. Autores que sobrevivem ao próprio tempo sabem que a linguagem precisa evoluir. Permanecer imóvel é que seria traição.

Há, nesse episódio, uma lição que vai além da figura do escritor uruguaio. Em tempos de circulação acelerada de informações fragmentadas, uma frase retirada de contexto pode transformar nuance em escândalo. A complexidade é substituída por slogans. O debate intelectual vira torcida.

Eduardo Galeano morreu em 2015 — não em 2017, como por vezes se lê apressadamente —, deixando uma obra que atravessa fronteiras ideológicas e gerações. Seu legado não é o de um dogmático, mas o de um narrador da história latino-americana que compreendia que o tempo modifica as formas, mas não necessariamente os compromissos.

Renegar seria declarar erro essencial, pedir desculpas públicas, desautorizar o próprio livro. Nada disso ocorreu.

O que houve foi algo mais raro e mais honesto: um autor reconhecendo que envelheceu, que mudou a voz, que ampliou ferramentas — mas que continua fiel às ideias que o moveram.

E afirmo, à luz do que vivi e troquei com ele: a coerência intelectual de Galeano não era pose literária. Era prática cotidiana.

Em uma época em que a memória coletiva é constantemente reescrita por algoritmos e simplificações convenientes, talvez valha repetir, com rigor documental e testemunhal: Eduardo Galeano não renegou As Veias Abertas da América Latina. O que fez foi libertar-se da obrigação de ser apenas o autor daquele livro.

E essa diferença — fundamental — muda tudo.

A arquitetura milenar da opressão feminina

Desmontar essa arquitetura exige mais que reformas legais e impõe revisão profunda das bases culturais que sustentaram a dominação masculina

24 de fevereiro de 2026

A história da humanidade é, em larga medida, a história de um erro masculino reiterado. Durante séculos, nós homens erguemos sistemas jurídicos, religiosos, filosóficos e políticos que reduziram deliberadamente a mulher a papel secundário. Não foi descuido cultural; foi arquitetura consciente de poder. Ao negar às mulheres educação, cidadania, autonomia econômica e voz pública, atrasamos a própria espécie.

Cada vez que impedimos que ocupassem o lugar que lhes pertence por direito natural, amputamos metade da inteligência, da sensibilidade e da capacidade criativa do mundo. O preço dessa mutilação histórica não foi pago apenas por elas — foi pago pela humanidade inteira, que caminhou mancando enquanto celebrava sua própria superioridade ilusória.

Os preconceitos contra as mulheres vêm de muito longe. Estão nos provérbios — “fevereiro tem 28 dias. É o mês em que as mulheres falam menos.” — e nas canções populares — “Paraíba masculina, mulher macho sim senhor.” Espalham-se nos conselhos dos mais velhos, nos sermões religiosos, nos tratados filosóficos, nos textos literários e nos discursos políticos.

Seja na religião, na literatura, na vida social ou na arena pública, não é difícil mapear, cronologicamente, focos persistentes desse preconceito. Ele atravessou séculos como herança cultural naturalizada, ensinada como prudência moral e reproduzida como tradição inquestionável.

Atrizes protestam contra a censura em 1968/Foto: Arquivo Nacional

8 de Março

A Organização das Nações Unidas designou 1975 como o Ano Internacional da Mulher e instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A data remete a 8 de março de 1857, quando 159 operárias de uma indústria têxtil em Nova York foram queimadas vivas durante um incêndio criminoso, no contexto de uma greve por igualdade salarial e redução da jornada de trabalho. O episódio tornou-se símbolo de uma luta árdua por direitos elementares.

Não foi um acidente isolado; foi expressão de um sistema que considerava descartável a vida feminina quando esta ousava reivindicar dignidade.

No campo religioso, a matriz simbólica consolidou hierarquias.

O Gênese (2:22) apresenta a mulher formada a partir da costela do homem: “E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.” A metáfora da derivação converteu-se, ao longo dos séculos, em argumento de subordinação. A leitura literal sustentou a ideia de que a mulher era ontologicamente secundária. Essa interpretação moldou estruturas familiares, códigos civis e práticas pastorais que ainda ecoam em 2026, quando debates sobre papéis de gênero continuam ancorados em leituras antigas.

Um ser “ocasional”

Santo Tomás de Aquino (1225–1274) escreveu que a mulher é “mas occasionatus”, um macho imperfeito, um ser “ocasional” e “acidental”. Ao afirmar isso, não produziu apenas especulação teológica; ofereceu legitimidade filosófica à desigualdade. Seu pensamento estruturou currículos universitários e formação clerical por séculos. Quando Aquino naturaliza a inferioridade feminina, ele fornece à cristandade medieval — e às mentalidades posteriores — uma gramática moral que associa hierarquia a ordem divina. Ainda hoje, argumentos teológicos contra igualdade recorrem, consciente ou inconscientemente, a essa herança, demonstrando como uma formulação medieval pode atravessar séculos como verdade aparentemente intocável.

No Livro de Provérbios (11:22), lê-se: “A mulher virtuosa é a coroa de seu marido.” E em 31:10: “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito o de finas joias.” A linguagem é reveladora: a virtude feminina é medida por sua utilidade ao homem; seu “valor” é comparado a mercadoria preciosa. A metáfora econômica traduz o feminino em objeto valioso, mas ainda objeto. Essa lógica atravessou códigos matrimoniais e justificou séculos de tutela legal. A ideia de que a mulher “vale” muito quando virtuosa, mas deve ser encontrada, possuída e administrada, estrutura mentalidades que ainda operam sob verniz contemporâneo.

Medo masculino

Eurípedes (485–406 a.C.) escreveu, em Hipólito, que “a mulher é um flagelo desmedido que posso provar; o pai que a gera estabelece um dote a quem a leve, a quem o livre de tamanha praga.” Em Medéia, colocou na boca da protagonista: “Se a natureza fez-nos incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós.” Essas frases não são simples exageros dramáticos; elas expressam o medo masculino diante da autonomia feminina na Atenas clássica. Ao retratar a mulher como ameaça moral, Eurípedes contribuiu para consolidar um imaginário que justificava sua exclusão da cidadania numa sociedade que celebrava a democracia apenas para homens livres.

Virgílio (70–19 a.C.) definiu a mulher como “varium et mutabile semper femina” — “coisa sempre variável e mutável.” A frase, repetida por séculos em tratados morais e sermões, cristalizou a associação entre feminino e instabilidade. Ao transformar a inconstância em essência feminina, a literatura latina ajudou a justificar a desconfiança jurídica e política que impedia mulheres de administrar bens ou participar da vida pública. O impacto cultural dessa sentença atravessou a Idade Média e foi citada em compêndios morais até o século XIX.

Jovens feministas/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Simplificação emocional

Publílio Siro (século I a.C.) declarou em suas Sentenças: “A mulher ou ama ou odeia; não há outra alternativa.” A simplificação emocional reforçou a caricatura da irracionalidade feminina. Se a mulher é governada por extremos afetivos, conclui-se que não deve governar cidades nem decisões estratégicas. Essa visão ecoa ainda hoje em discursos que questionam liderança feminina sob o pretexto de “instabilidade emocional”, demonstrando como um aforismo antigo pode alimentar preconceitos contemporâneos.

Petrônio (27–66) escreveu: “Confia teu barco aos ventos, mas às meninas não confies tua alma.” A ironia elegante do autor romano converteu-se em ensinamento cultural transmitido como prudência masculina. Ao sugerir que a fidelidade feminina é menos confiável que o mar, Petrônio reforça a suspeita permanente sobre a moral feminina. Essa suspeita alimentou narrativas literárias e códigos de honra que, por séculos, controlaram a sexualidade feminina com severidade desproporcional.

Montaigne (1533–1592) afirmou: “A ciência e ocupação mais útil e honrosa para uma mulher é o governo da casa.” E ainda que seu papel seria “sofrer, obedecer, consentir.” Em pleno florescimento do humanismo renascentista, quando a dignidade do homem era celebrada como centro do universo, o universalismo não incluía plenamente as mulheres. O pensamento de Montaigne influenciou gerações ao naturalizar a divisão entre esfera pública masculina e esfera doméstica feminina, ajudando a consolidar a exclusão feminina dos espaços de decisão.

Fragilidade moral

Shakespeare (1564–1616) colocou em Hamlet: “Frailty, thy name is woman” — “Leviandade, teu nome é mulher.” A força poética da frase eternizou a associação entre fragilidade moral e feminino. A dramaturgia shakespeariana, ensinada em escolas e universidades do mundo inteiro, perpetuou um arquétipo que ainda permeia imaginários culturais. A literatura não apenas reflete mentalidades; ela as forma.

Montesquieu (1689–1755) escreveu que “nas mulheres jovens, a beleza supre o espírito; nas velhas, o espírito supre a beleza.” A frase sugere que inteligência feminina é compensação estética, não atributo autônomo. Em época de formulação das bases da separação de poderes e do constitucionalismo moderno, Montesquieu contribuiu, ainda que de modo aparentemente leve, para relativizar a capacidade intelectual feminina num período crucial de organização política do Ocidente.

Sangue mais aquoso

Voltaire (1694–1778) alegou que “o sangue delas é mais aquoso.” O argumento pseudobiológico buscava fundamentar a inferioridade feminina em diferenças naturais. Ao recorrer à biologia para justificar desigualdade, Voltaire antecipou discursos científicos posteriores que legitimariam hierarquias raciais e de gênero. A autoridade iluminista deu peso racional a preconceitos antigos.

Rousseau (1712–1778) escreveu que cabia às mulheres “agradar aos homens, servi-los, fazerem-se amar por eles.” Em Emílio, defendeu educação distinta para meninas, voltada à docilidade. A pedagogia rousseauniana influenciou sistemas educacionais europeus, consolidando currículos que limitavam horizontes femininos. Ao estruturar papéis de gênero como naturais, Rousseau ajudou a perpetuar a desigualdade sob aparência de ordem social.

“Nossa propriedade”

Napoleão Bonaparte (1769–1821) declarou: “A mulher é nossa propriedade.” Seu Código Civil restringiu direitos patrimoniais e consolidou tutela masculina sobre esposas. A influência napoleônica espalhou-se pela Europa e pelas Américas, institucionalizando desigualdade legal. Não era opinião isolada; era norma jurídica exportada.

Nietzsche (1844–1900) escreveu em Assim Falou Zaratustra: “Vais ver mulheres? Não esqueças o chicote.” A frase, muitas vezes relativizada como metáfora provocativa, carrega violência simbólica explícita. Nietzsche criticava moralidades estabelecidas e denunciava a hipocrisia da cultura europeia, mas não rompeu com a tradição de desconfiança em relação à emancipação feminina. Sua obra, amplamente estudada até hoje, continua a influenciar debates contemporâneos. Contextualizar essa frase é fundamental para evitar que genialidade filosófica sirva de escudo para preconceito estrutural.

Essa genealogia de frases não é inventário anedótico; é linha de transmissão cultural. Quando autores canônicos descrevem mulheres como frágeis, inconstantes ou propriedades, suas palavras ecoam em instituições, legislações e mentalidades.

Mulheres extraordinárias

No Brasil, temos mulheres realmente extraordinárias, no melhor significado da palavra. Destacarei apenas algumas dessas luminárias, uma vez que entendo que cada nome representa fissura irreversível na muralha patriarcal.

Tereza de Benguela (c.1730–1770), conhecida como “Rainha Tereza”, governou o Quilombo do Quariterê por cerca de duas décadas no Mato Grosso. Organizou sistema de defesa, comércio e administração coletiva. Documentos coloniais registram sua liderança com temor. Sua atuação prova que mulheres negras não foram apenas vítimas da escravidão; foram arquitetas de resistência organizada.

Bárbara de Alencar (1760–1832) participou da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador. Presa aos 57 anos, tornou-se a primeira presa política do Brasil. Sua firmeza inspirou gerações. Ao enfrentar cárcere e perseguição, demonstrou que o ideal de independência nacional também teve rosto feminino.

Luiza Mahin (1812–?), segundo registros de historiadores como João José Reis, teria articulado bilhetes e estratégias na Revolta dos Malês de 1835, em Salvador. Mulher negra, possivelmente alforriada, atuou na retaguarda de um levante que aterrorizou as elites escravocratas. Sua imagem foi silenciada por décadas, reaparecendo como símbolo da mulher negra insurgente. Ao ser presa e deportada, sua história revelou que resistência feminina negra sempre foi dupla: contra o racismo e contra o patriarcado.

Bertha Lutz (1894–1976), bióloga e diplomata, afirmou em discurso: “Não pedimos favores, pedimos direitos.” Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, articulou a campanha pelo voto feminino, conquistado em 1932. Sua atuação na Assembleia Constituinte de 1934 consolidou direitos trabalhistas e civis para mulheres. Lutz compreendeu que igualdade formal precisava transformar-se em legislação concreta.

Luta contínua

Olhando no retrovisor da história as quatro mulheres acima percebe-se que a luta feminina no Brasil não foi episódica, mas contínua, atravessando escravidão, Império, República e ditaduras. Cada uma dessas mulheres inscreveu no tecido nacional a convicção de que cidadania não é concessão, mas conquista.

Antes mesmo que o direito ao voto fosse conquistado ou que reformas legais fossem promulgadas, mulheres já travavam outra batalha decisiva: a de existir como sujeito de pensamento, criação e palavra.

Incômodo diante da voz feminina

Safo (c.630–570 a.C.) já desafiava, na Grécia arcaica, a ideia de que a experiência feminina deveria permanecer subterrânea. Seus fragmentos líricos — “Parece-me igual aos deuses aquele homem que se senta diante de ti” — não são apenas versos amorosos; são afirmação de subjetividade feminina em primeira pessoa. Num mundo que estruturava a palavra pública como prerrogativa masculina, Safo escreveu desejo, perda, intensidade, autonomia emocional. Sua genialidade não reside apenas na poesia, mas no gesto histórico de inscrever a mulher como sujeito de linguagem, e não como objeto do olhar alheio. O fato de sua obra ter sido fragmentada, dispersa e em parte destruída ao longo dos séculos revela o incômodo persistente diante de uma voz feminina plena.

Autonomia financeira

Virginia Woolf (1882–1941) compreendeu que a exclusão feminina da produção intelectual não era acidente, mas engenharia econômica. Em Um teto todo seu escreveu: “Uma mulher precisa de dinheiro e um quarto próprio para escrever ficção.” A frase, frequentemente citada, é diagnóstico estrutural: sem autonomia financeira e espaço simbólico, não há criação livre. Woolf desmontou a falsa neutralidade do cânone literário ao mostrar que a ausência de mulheres na história da literatura não era prova de incapacidade, mas consequência de confinamento social. Sua análise continua atual em 2026, quando desigualdades de financiamento, reconhecimento crítico e distribuição editorial ainda afetam autoras no mundo inteiro.

Simone de Beauvoir (1908–1986) radicalizou o debate ao escrever em O Segundo Sexo: “Ninguém nasce mulher, torna-se.” A frase desloca o eixo do determinismo biológico para a construção social. Beauvoir demonstrou que aquilo que se chamava “natureza feminina” era, em larga medida, produto de educação diferenciada, expectativas restritivas e dispositivos culturais de contenção. Sua obra não apenas analisou a opressão; ofereceu instrumental teórico para desmantelá-la. Ao transformar experiência pessoal em investigação filosófica sistemática, Beauvoir reposicionou a mulher como sujeito histórico consciente, não como destino biológico inevitável.

Clarice Lispector (1920–1977) levou essa transformação para o território da interioridade radical. Em A Paixão segundo G.H. e A Hora da Estrela, desestabilizou convenções narrativas para revelar a complexidade da experiência feminina invisibilizada. Quando escreve “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”, Clarice ultrapassa a reivindicação jurídica e toca a dimensão existencial da emancipação. Sua literatura não pede permissão; ela exige reconhecimento da densidade psíquica feminina num mundo que, por séculos, reduziu mulheres a papéis funcionais. Clarice mostrou que a revolução feminina também é linguagem, silêncio rompido, consciência que se recusa a caber nas categorias herdadas.

Durante séculos, homens legislaram sobre corpos que não eram seus, definiram destinos que não lhes pertenciam e impuseram limites que jamais aceitariam para si próprios. Cada frase misógina de um pensador influente tornou-se tijolo de sistemas excludentes.

Cada silêncio imposto a uma mulher significou atraso científico, empobrecimento cultural e instabilidade política.

Revolução ética

Se há uma revolução que pode redefinir o século em curso, não será tecnológica nem militar. Será ética. E essa revolução começa com um gesto simples e radical ao mesmo tempo: reconhecer que a humanidade jamais alcançará equilíbrio enquanto insistir em governar-se a partir de uma metade que historicamente silenciou a outra.

A emancipação feminina não é capítulo lateral da história; é eixo reorganizador da própria condição humana. Ignorá-la não é apenas injustiça — é sabotagem do futuro coletivo. Como afirmou Bahá’u’lláh (1817–1892), “a humanidade é um pássaro, uma asa é o homem e a outra a mulher; um pássaro não pode alçar voo sem o equilíbrio das duas asas.” Durante séculos, insistimos em fortalecer apenas uma delas, imaginando que a outra poderia permanecer atrofiada sem comprometer o voo.

O resultado está diante de nós: guerras recorrentes, desigualdades persistentes, estruturas de poder desequilibradas. Se quisermos finalmente elevar a humanidade a um patamar de maturidade moral compatível com seu potencial intelectual, será indispensável fortalecer ambas as asas com igual vigor, dignidade e liberdade.

Qualquer projeto de paz que ignore essa simetria fundamental estará condenado à instabilidade. A verdadeira ascensão da espécie humana começa no momento em que deixamos de temer a igualdade e passamos a compreendê-la como condição de sobrevivência civilizatória.

(P.S.: Dedico esse artigo às minhas netas Cecília, Lua, Nina, Jade, Clarissa. A mais velha tem 4 anos e as duas mais novas menos de um ano cada. Ainda terão que lutar muito, lamentavelmente, para conquistar o que é seu por direito.)

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-arquitetura-milenar-da-opressao-feminina/

Andrew perdeu, a Coroa venceu: a escolha de Rei Charles III

A prisão do irmão do rei transforma o bordão 'ninguém está acima da lei' em ato verificável e obriga Charles III a provar que a monarquia não é blindagem penal

20 de fevereiro de 2026

Em 19 de fevereiro de 2026, às 13h24 pelo horário de Brasília (11h24 na costa leste dos Estados Unidos), Londres confirmou o que durante anos pareceu politicamente inimaginável: Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles III, foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público. A acusação é objetiva: enquanto atuava como enviado comercial britânico, teria compartilhado informações governamentais confidenciais com Jeffrey Epstein.

A cena não foi simbólica. Foi operacional. Policiais no portão. Procedimento formal. Custódia. Nenhuma deferência pública ao sobrenome.

A prisão ocorreu na propriedade de Sandringham, em Norfolk — área privada da Coroa com cerca de 81 quilômetros quadrados (aproximadamente 20 mil acres). Ali, Andrew residia após ser removido do Royal Lodge, decisão tomada meses antes pelo próprio rei.

A Polícia do Vale do Tâmisa confirmou a detenção. O comunicado não mencionou acusações de abuso sexual ou tráfico humano, concentrando-se na suspeita de violação de dever funcional. Após 12 horas de interrogatório na delegacia de Aylsham, em Norfolk, Andrew foi liberado, segundo a Sky News. A polícia confirmou a conclusão das buscas locais, mas ressaltou que o inquérito permanece aberto e sob análise formal.

Ainda assim, o pano de fundo é inseparável da longa associação entre Andrew e Epstein, condenado por aliciamento de menor em 2008 e preso novamente em 2019 por tráfico sexual.

O divisor institucional

A investigação ganhou novo impulso após a divulgação, em janeiro de 2026, de três milhões de páginas de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entre os registros, e-mails sugerem que Andrew teria encaminhado relatórios oficiais de viagens ao Sul da Ásia enquanto exercia função pública entre 2001 e 2011.

A questão central não é moralista. É técnica: houve violação consciente da confiança pública inerente ao cargo?

O advogado Andrew Gilmore, sócio da Grosvenor Law, explicou que a promotoria precisará demonstrar que o então representante oficial “negligenciou intencionalmente o cumprimento de seu dever a ponto de configurar abuso da confiança pública nele depositada”. Trata-se de um dos tipos penais mais difíceis de comprovar no direito britânico.

Andrew nega qualquer irregularidade.

Mas a erosão reputacional não começou agora.

Em 2019, sua entrevista ao programa “Newsnight”, da BBC, marcou o colapso público de sua credibilidade. Não foi apenas a afirmação de que não se lembrava da fotografia com Virginia Giuffre. Foi o conjunto: ausência de empatia explícita às vítimas, respostas consideradas evasivas e justificativas fisiológicas improváveis que minaram a percepção pública de honestidade. Dias depois, afastou-se das funções reais.

A entrevista não encerrou a crise. Consolidou-a.

Elizabeth poupada, Charles testado

Elizabeth II reinou por 70 anos, de 1952 a 2022. Atravessou crises familiares e turbulências políticas, mas jamais viu um filho conduzido sob custódia policial. Andrew era frequentemente descrito como seu filho favorito. Durante seu reinado, o escândalo permaneceu no campo da imagem.

Com Charles III, a abordagem foi estrutural.

No fim de 2025, o rei retirou formalmente os títulos e honrarias do irmão — medida inédita na monarquia moderna. Andrew deixou de ser tratado como príncipe. Foi removido do Royal Lodge e transferido para residência mais discreta.

Após a prisão, Charles declarou apoiar um “processo completo, justo e adequado” e afirmou de forma inequívoca: “Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso”.

David Lammy, vice-primeiro-ministro e secretário de Justiça do Reino Unido, reforçou à BBC: “Ninguém neste país está acima da lei”.

Desta vez, a frase não soa protocolar. Quando a polícia prende o irmão do soberano, o princípio deixa de ser retórica constitucional e passa a ser prática verificável.

A família de Virginia Giuffre declarou: “Finalmente. Ninguém está acima da lei, nem mesmo a realeza”. A afirmação sintetiza a dimensão simbólica do momento.

Reino Unido e Brasil: dois padrões

Andrew construiu trajetória marcada por contraste. Serviu na Marinha Real durante a Guerra das Malvinas. Foi celebrado como oficial de combate. Tornou-se enviado comercial, transitou entre chefes de Estado e magnatas globais. A amizade com Epstein persistiu mesmo após a condenação do financista em 2008. Fotografias no Central Park, em 2010, ampliaram a perplexidade pública.

O que diferencia este episódio não é apenas o conteúdo das acusações, mas a resposta institucional.

No Reino Unido, a polícia age. O rei se afasta. O governo reafirma a independência do processo. A instituição se protege permitindo que a investigação avance sem bloqueios.

No Brasil, o padrão muitas vezes se inverte. Autoridades sob suspeita de envolvimento em esquemas bilionários invocam a defesa da “imagem da instituição” enquanto resistem a qualquer providência concreta que assegure investigação autônoma. Não se declaram impedidas. Não se afastam. Não solicitam licença. Não sinalizam disposição inequívoca de que a apuração avance até o limite das responsabilidades pessoais.

Ao contrário: mobilizam narrativas, instrumentalizam discursos corporativos e frequentemente transformam a defesa institucional em mecanismo de autoproteção. O resultado é corrosivo: erosão da confiança pública, banalização do conflito de interesses e perpetuação de zonas de opacidade que protegem indivíduos sob o pretexto de preservar a estrutura.

A diferença não é cultural nem cosmética pra “inglês ver”. Aqui, ela é tanto ética quanto estrutural.

Em Londres, proteger a Coroa significa aceitar o risco da investigação. Em Brasília, frequentemente proteger a instituição significa blindar seus integrantes até que o desgaste perca tração política.

A prisão de Andrew não é condenação. É início formal de escrutínio.

Mas o fato de que o escrutínio não tenha sido bloqueado pelo sobrenome altera o eixo da discussão democrática.

O que está em jogo não é apenas a reputação de um homem que já atravessou palácios, campos de batalha e salões exclusivos do poder global. O que está em jogo é a capacidade de uma instituição milenar demonstrar que sua legitimidade depende da submissão à lei — inclusive quando a lei alcança o próprio núcleo do poder.

Charles III parece ter compreendido algo essencial: o trono não é escudo penal.

O que este fevereiro de 2026 revela é simples e incômodo: instituições não se defendem abafando investigações. Defendem-se submetendo-se a elas.

https://revistaforum.com.br/opiniao/andrew-perdeu-a-coroa-venceu-a-escolha-de-rei-charles-iii/

River e Joaquin Phoenix: dois destinos, uma mesma chama

Enquanto River se tornou promessa interrompida, Joaquin converteu ausência em método, atravessando personagens extremos até conquistar o Oscar de 2020 por “Coringa”, marco incontornável

19 de fevereiro de 2026

No teatro dos mitos, a fênix não apenas arde — ela enfrenta o próprio incêndio como quem atravessa uma verdade incômoda. Ao se consumir, não desaparece: transforma combustão em reinício. A história de Joaquin Phoenix é atravessada por essa lógica incandescente. Não se trata de metáfora fácil, mas de uma biografia que se construiu entre deslocamentos espirituais, perdas irreparáveis e escolhas artísticas radicais.

Joaquin nasceu em 28 de outubro de 1974, em Río Piedras, San Juan, Porto Rico, como Joaquin Rafael Bottom. Seus pais integraram o grupo religioso Children of God e percorreram a América Latina como missionários. Anos depois, a organização seria amplamente denunciada por práticas abusivas e manipulações internas. A família viveu em países como Venezuela sob condições materiais instáveis. Os irmãos cantavam nas ruas para complementar renda. River, já adulto, referiu-se ao grupo como “repugnante”, sintetizando o desencanto de quem percebe ter crescido sob uma estrutura espiritual corroída por contradições éticas.

Phoenix

Por volta de 1977, os pais romperam com a organização e regressaram aos Estados Unidos com cinco filhos e quase nenhum recurso. O sobrenome Bottom foi abandonado. A família escolheu Phoenix como declaração simbólica de renascimento. Não era marketing: era sobrevivência psíquica.

Instalados na Flórida, as crianças voltaram a cantar e participar de programas de talentos. A mãe conseguiu emprego na NBC, o que abriu portas para testes e agentes. O talento dos irmãos era evidente e rapidamente notado.

River Phoenix tornou-se o primeiro a alcançar reconhecimento internacional. Em Stand by Me (Conta Comigo), imortalizou Chris Chambers, adolescente sensível que confessa: “Eu só queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse.” A frase parecia antecipar sua própria condição de jovem estrela pressionada. Em My Own Private Idaho (Garotos de Programa), como Mike Waters, declarou: “Eu poderia amar alguém mesmo que não fosse pago por isso.” Seus personagens carregavam uma fragilidade rara, misto de ternura e desajuste.

Morte precoce

River jamais ganhou um Oscar. Recebeu, contudo, uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1989 por Running on Empty (À Beira do Abismo), tornando-se um dos indicados mais jovens da categoria. Era considerado uma promessa extraordinária quando, em 31 de outubro de 1993, diante do clube The Viper Room, sofreu overdose fatal aos 23 anos. Joaquin, então com 19, fez a ligação para o serviço de emergência. Na gravação, ouve-se sua voz aflita dizendo: “Ele não está respirando… por favor, ele está tendo convulsões.” A exposição pública desse áudio transformou um momento íntimo de desespero em material de consumo midiático.

Joaquin afastou-se temporariamente da atuação. O retorno veio com To Die For (Um Sonho Sem Limites). Em Gladiator (Gladiador), interpretando o imperador Commodus, pergunta com frieza: “Eu não sou misericordioso?” O papel lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001.

Globo de Ouro e Oscar

Em Walk the Line (Johnny & June), vivendo Johnny Cash, conquistou o Globo de Ouro e recebeu indicação ao Oscar de Melhor Ator em 2006. A consagração definitiva veio com Joker (Coringa). Por sua interpretação de Arthur Fleck, venceu o Oscar de Melhor Ator em 2020, além do Globo de Ouro e do BAFTA no mesmo ciclo de premiações. No discurso, citou palavras escritas por River na adolescência: “Corra para salvar com amor, e a paz virá em seguida.”

Milton Nascimento

Há ainda um capítulo pouco lembrado no Brasil. River desenvolveu forte admiração pela música latino-americana e aproximou-se do universo de Milton Nascimento. O cantor mineiro, referência internacional da canção brasileira, reconheceu no jovem ator uma sensibilidade incomum e chegou a dedicar-lhe a canção “River Phoenix (Carta a um Jovem Ator)”, composta após sua morte, transformando a perda em tributo musical. Esse gesto estabeleceu uma ponte rara entre Hollywood e Minas Gerais — um encontro entre cinema e canção, entre juventude interrompida e memória cultural.

Anos depois, Joaquin deu ao filho o nome de River. Não é apenas homenagem fraterna. É gesto de continuidade. A família que atravessou uma seita controversa, enfrentou pobreza e perdeu um filho sob holofotes impiedosos decidiu não endurecer. A fênix que escolheram como sobrenome não simboliza milagre. Simboliza permanência. Alguns sucumbem ao fogo. Outros aprendem a atravessá-lo — e deixam que a luz revele o que ainda pode ser salvo.

https://revistaforum.com.br/opiniao/river-e-joaquin-phoenix-dois-destinos-uma-mesma-chama/

A ciência começa a medir o poder da amabilidade

Mario Alonso Puig, ex-cirurgião e pesquisador em neurociência, explica os efeitos sistémicos da amabilidade; Elizabeth Blackburn, vencedora do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, revela seu impacto nos telômeros

18 de fevereiro de 2026

Num momento histórico em que ansiedade, depressão e doenças inflamatórias avançam como epidemias silenciosas, um dado começa a deslocar certezas na medicina contemporânea: a forma como tratamos os outros interfere diretamente na nossa própria biologia. Não se trata de moralismo ou autoajuda açucarada. Pesquisas em neurociência e endocrinologia indicam que a amabilidade altera o ritmo cardíaco, modula hormonas do stress e influencia mecanismos celulares ligados à longevidade. O que antes era virtude doméstica passa a ser variável clínica.

O médico e pesquisador espanhol Mario Alonso Puig sustenta essa tese com a autoridade de quem passou mais de vinte anos no bloco cirúrgico antes de mergulhar na investigação sobre comportamento humano e cérebro. Segundo ele, quando alguém age com genuína amabilidade, ativa-se o nervo vago anterior, estrutura essencial do sistema nervoso parassimpático. Essa ativação produz a chamada coerência cardíaca — um padrão mais harmonioso de funcionamento do coração.

Essa harmonia cardíaca envia sinais ao cérebro, favorecendo a cooperação entre os hemisférios direito e esquerdo, frequentemente tensionados na vida adulta. Não é apenas sensação subjetiva de bem-estar; há sincronização fisiológica mensurável. A coerência cardíaca também comunica com as glândulas suprarrenais, estimulando a libertação de DHEA — dehidroepiandrosterona — hormona associada ao fortalecimento do sistema imunitário, à redução do colesterol LDL e à diminuição do cortisol, marcador do stress crónico. Há ainda impacto sobre regeneração de tecidos, massa muscular e densidade óssea. A gentileza, portanto, produz efeitos sistémicos.

Telomerase

O argumento ganha densidade quando se recorda o trabalho da cientista Elizabeth Blackburn, laureada com o Prémio Nobel de Medicina em 2009 pela descoberta da telomerase. A enzima protege os telómeros, estruturas que preservam a integridade dos cromossomas e influenciam a longevidade celular. Estudos subsequentes sugerem que estados emocionais positivos, associados à libertação de oxitocina e à activação do nervo vago, relacionam-se com maior actividade dessa enzima. Vínculos saudáveis parecem proteger as próprias células.

Mas a discussão não se esgota na fisiologia. Há tradições espirituais que há muito afirmam que a amabilidade não é etiqueta social, mas disciplina de carácter. Nos Escritos de Bahá’u’lláh e de ‘Abdu’l-Bahá, ela é apresentada como prática universal: tratar o estranho com a mesma dignidade dispensada ao familiar, manter um padrão ético que não dependa de simpatia ou conveniência. A radicalidade está precisamente aí — na coerência.

Álibi para a injustiça

Ao mesmo tempo, essa visão rejeita qualquer sentimentalismo ingénuo. ‘Abdu’l-Bahá adverte que a bondade não pode servir de álibi para a injustiça. Não se alimenta a tirania com complacência nem se fortalece o engano com permissividade. A verdadeira amabilidade exige discernimento: busca reconciliação quando possível, mas preserva a integridade moral quando confrontada com o abuso.

Essa síntese entre ciência e consciência revela algo que o debate público raramente admite: comportamento humano é infraestrutura biológica e também arquitetura ética. Num mundo marcado por polarizações agressivas, interações digitais hostis e discursos inflamados, a escolha por um trato respeitoso deixa de ser mera etiqueta social. Torna-se estratégia de saúde e de coesão civilizatória.

Entre o coração e o cérebro

A gentileza não substitui políticas públicas nem terapias complexas. Mas cria o ambiente interno e relacional onde tais medidas encontram terreno fértil. Entre o coração e o cérebro, há um nervo; entre as pessoas, há uma decisão. E essa decisão, confirmam laboratório e tradição espiritual, pode regenerar tecidos — e também relações.

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-ciencia-comeca-a-medir-o-poder-da-amabilidade/

Empresa que enxerga só a árvore perde a floresta inteira

Confiança se constrói na clareza das divergências e na lealdade aos fatos; quando decisões empresariais nascem de intrigas, instalam-se falhas estratégicas imprevisíveis que nenhuma votação unânime consegue corrigir depois

17 de fevereiro de 2026

Erros estratégicos raramente explodem no instante da decisão. Eles se formam antes, no conforto enganoso da unanimidade. A concordância rápida produz sensação de maturidade institucional, mas pode esconder superficialidade analítica. Como advertiu Daniel Kahneman, psicólogo israelense, Prêmio Nobel de Economia e uma das maiores autoridades contemporâneas no estudo dos vieses cognitivos que afetam julgamentos gerenciais e decisões empresariais complexas, “a confiança é um sentimento, não um julgamento”. Sentir-se seguro não é o mesmo que estar certo.

Processos decisórios falham menos por incapacidade técnica e mais por complacência coletiva. A necessidade de pertencimento, o receio de atrito e o desejo de preservar harmonia reduzem o espaço da crítica.

Irving Janis, psicólogo social norte-americano da Universidade de Yale, referência incontornável na análise de falhas catastróficas em governos e corporações e formulador do conceito de groupthink, demonstrou que, quando grupos priorizam unanimidade, deixam de avaliar alternativas com rigor. A busca por coesão passa a valer mais que a busca pela verdade factual e estratégica.

É nesse ponto que a veracidade das informações se torna central. Sem dados consistentes, checados, auditáveis e contextualizados, qualquer decisão é vulnerável.

Informações imprecisas, impressões pessoais ou narrativas convenientes podem ganhar aparência de evidência quando não são confrontadas metodologicamente. Decidir exige método estruturado: questionar fontes, exigir indicadores objetivos, comparar cenários, separar fatos verificáveis de interpretações subjetivas.

Para não ficar apenas na teoria, apresento a seguir exemplo direto e recorrente no mundo empresarial:

Doze sócios reúnem-se para decidir se mantêm ou afastam um diretor. Não há relatório que indique falhas estruturais. Ao contrário: os resultados financeiros são sólidos, a equipe demonstra estabilidade, clientes reconhecem sua capacidade de escuta, sua empatia no trato comercial e sua visão estratégica de longo prazo. Trata-se de um profissional experiente, respeitado no mercado, tecnicamente consistente e reconhecido por sua habilidade de transformar complexidade em decisões ponderadas e sustentáveis.

Ainda assim, um dos executivos inicia movimento para retirá-lo. Não o faz de forma transparente. Em conversas reservadas, passa a insinuar que o diretor estaria “menos engajado”, “pouco alinhado ao espírito coletivo” ou “perdendo energia estratégica”. As formulações são imprecisas, apoiadas em percepções subjetivas e não em indicadores concretos de performance. Não apresenta métricas de desempenho nem registra resultados insatisfatórios; ao contrário, procura rotular uma trajetória comprovadamente positiva a partir de um único ponto que, a seu ver, poderia ter sido conduzido de maneira diferente. Substitui evidência por interpretação pessoal. Em vez de formalizar uma divergência clara diante do colegiado, opta por construir um ambiente de dúvida difusa — suficiente para contaminar o julgamento, mas insuficiente para sustentar uma acusação consistente e tecnicamente defensável.

Não se trata de discordância legítima sustentada por dados. Trata-se de sabotagem silenciosa. A motivação não nasce de análise estratégica estruturada, mas de vaidade ferida, ciúme profissional e insegurança diante do talento alheio.

A competência do diretor é percebida como ameaça simbólica à própria relevância. Em vez de elevar o padrão de desempenho pessoal, o executivo inseguro tenta enfraquecer quem se destaca.

Se o colegiado não interrompe esse fluxo para exigir provas concretas, avaliações comparativas independentes e debate aberto com critérios objetivos, legitima uma decisão baseada em ressentimento. A narrativa preventiva — “evitar desalinhamentos futuros” — pode soar prudente, mas prudência sem verificação é cumplicidade institucional. A exclusão parecerá técnica, quando terá sido profundamente pessoal.

Cass Sunstein, jurista norte-americano, professor de Harvard, especialista em arquitetura de escolhas, governança regulatória e processos deliberativos em organizações públicas e privadas, alerta que grupos precisam de mecanismos formais de contestação estruturada para evitar distorções previsíveis. Sem incentivo explícito à discordância fundamentada e à avaliação crítica sistemática, prevalece a versão mais conveniente — não necessariamente a mais verdadeira ou estrategicamente sólida.

Afastar o diretor, nesse cenário, significaria perder experiência acumulada, capital relacional construído ao longo de anos, liderança empática e capacidade de leitura estratégica do mercado sem justificativa factual consistente. O dano não seria apenas operacional ou financeiro. A mensagem interna seria inequívoca: talento pode ser punido quando provoca insegurança. Esse sinal corrói cultura organizacional, enfraquece confiança entre pares e desencoraja excelência.

Opinar em ambiente decisório é responsabilidade, não ornamento retórico.

Cada diretor deve apresentar argumentos com clareza técnica, sustentar dados verificáveis e expor motivações à luz do grupo. Uma vez expressa, a opinião deixa de ser propriedade individual e passa a ser objeto coletivo de análise crítica.

O debate não julga pessoas; examina fundamentos, premissas e evidências. E isso vale para pessoas, processos, clientes que esperam solidez e planejamento estratégico que os represente da melhor forma possível, com qualidade e consistência na entrega.

Processos maduros exigem franqueza institucional. Divergências devem ser públicas, não subterrâneas. Críticas precisam ser documentadas, não sussurradas em corredores. O jogo limpo é condição mínima de governança corporativa séria.

Confiança não se decreta em ata; constrói-se ao longo do tempo, na coerência entre palavra e prática, na lealdade aos fatos e no respeito ao mérito comprovado. Desconfiança, ao contrário, infiltra-se rapidamente — como limão em vasilha de leite, azeda o ambiente inteiro e altera a textura das relações profissionais.

Num colegiado de doze diretores, voltando ao exemplo antes mencionado, a base precisa ser lealdade institucional: lealdade aos fatos, ao mérito, à transparência e ao compromisso estratégico com a floresta inteira da organização, não com a árvore isolada das rivalidades pessoais.

Quem sabota nos bastidores rompe esse pacto essencial. E quando a lealdade é corroída, o que se instala não é apenas desconforto — é a semente de fracassos estratégicos, reputacionais e morais que nenhuma votação unânime será capaz de reparar.

https://revistaforum.com.br/opiniao/empresa-que-enxerga-so-a-arvore-perde-a-floresta-inteira/

Braathen faz dos Alpes de Bormio o cenário eterno do ouro olímpico brasileiro

O ouro de Bormio não celebra apenas um atleta, mas inaugura uma nova era para os esportes de inverno brasileiros, provando que nenhum sonho é distante demais

15 de fevereiro de 2026

Bormio, no coração dos Alpes italianos, amanheceu branca e silenciosa naquele 14 de fevereiro de 2026. Mas o silêncio foi apenas uma moldura provisória para o que se tornaria um terremoto simbólico na história esportiva brasileira. No Stelvio Ski Center, uma das pistas mais técnicas e implacáveis do circuito internacional, Lucas Pinheiro Braathen fez o que nenhuma geração antes dele ousara sequer imaginar: conquistou o primeiro ouro do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.

O feito ganha contornos ainda mais dramáticos quando se compreende o contexto. O Brasil, país tropical, estreou em Olimpíadas de Inverno em 1992, em Albertville. Desde então, a participação sempre foi marcada por pioneirismo, esforço quase artesanal e resultados discretos. Nunca uma medalha. Nunca um pódio. Apenas a obstinação de atletas que treinavam longe de casa, financiados por sonhos maiores que a estrutura disponível

Foi preciso que um jovem de 25 anos, nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, decidisse, há dois anos, competir sob a bandeira verde e amarela para alterar essa narrativa. Lucas Pinheiro Braathen já era nome consolidado na Copa do Mundo de esqui alpino quando optou por representar o Brasil. Sua decisão foi interpretada por alguns como gesto afetivo; agora, é também marco geopolítico do esporte.

A modalidade em que ele se consagrou — o slalom gigante — é uma prova de precisão e velocidade que exige equilíbrio quase coreográfico entre técnica e coragem. Diferente do slalom tradicional, em que os portões são mais próximos e as curvas mais fechadas, o slalom gigante combina alta velocidade com curvas amplas e ritmadas. Em Bormio, o traçado desenhado pela Federação Internacional apresentava cerca de cinquenta portas distribuídas ao longo de pouco mais de um quilômetro e meio de extensão, com desnível vertical superior a 400 metros. A inclinação variava entre trechos mais abertos, que exigiam aceleração máxima, e setores técnicos, onde qualquer centésimo perdido se tornava sentença.

São duas descidas, chamadas mangas. O tempo é somado. Vence quem apresentar o menor tempo combinado — e, sobretudo, quem souber ler a pista como quem lê um texto complexo: antecipando curvas, ajustando linhas, preservando velocidade na saída de cada arco.

Mais do que vencer

Em Bormio, Lucas fez mais do que vencer. Ele desafiou Marco Odermatt, o suíço amplamente considerado um dos maiores nomes do esqui alpino contemporâneo, dono de 53 vitórias em etapas de Copa do Mundo e campeão olímpico do slalom gigante em 2022. Na primeira manga, o brasileiro registrou uma descida tecnicamente impecável, com linhas agressivas nas partes mais inclinadas e transições limpas nos trechos de maior compressão. Abriu quase um segundo de vantagem — uma eternidade em provas decididas por centésimos.

Na segunda manga, largando por último entre os líderes, precisava apenas manter a compostura diante da pressão que transforma joelhos em chumbo e pensamento em ruído. A neve já estava marcada, sulcada por dezenas de esquis. O piso mais quebrado exigia ajustes constantes de ângulo e distribuição de peso. Não houve ruído. Houve lucidez.

O tempo final: 2min25s, somando as duas descidas. Cinquenta e oito centésimos à frente de Marco Odermatt, medalha de prata. Mais de um segundo à frente de Loïc Meillard, também da Suíça, que conquistou o bronze. O pódio, portanto, foi majoritariamente suíço — com uma exceção histórica vestida de verde e amarelo.

Quando cruzou a linha, Lucas desabou na neve. Não era teatralidade. Era a ruptura de uma fronteira invisível.

O grito que atravessou o Atlântico

A narração brasileira explodiu em uníssono: “É agora ou nunca! É agora!” A contagem regressiva virou clamor coletivo. Cinquenta centésimos abaixo. O Brasil inteiro empurrando nas últimas curvas. E então o grito que atravessou o Atlântico: medalha de ouro para o Brasil. Um momento para a história, repetido como mantra.

Minutos depois, já no pódio, ao som do Hino Nacional, Lucas cantou cada verso com a voz embargada. Não era protocolo; era pertencimento. O ouro brilhava no peito, mas o que cintilava nos olhos era algo mais antigo: identidade.

Logo depois de descer do pódio, ainda com o ouro no peito e a respiração entrecortada, Lucas explicou com simplicidade o que havia acontecido na pista: “É inexplicável. Não sei colocar em palavras.” E completou: queria que aquilo servisse de inspiração para crianças que acreditam que nada é impossível, independentemente da origem ou da cor da pele.

Esquiando com o coração

A um repórter italiano respondeu: “E claro que, como a gente tava falando, né, entre as descidas, a neve é completamente diferente. Era preciso fazer ajustes. Eu consegui isso. Eu achei o balanço. Tava esquiando com o coração. E quando você esquia do jeito que você é, e possui uma fé gigante, tudo é possível.”

No instante em que a neve se calou para ouvir o Brasil, essas suas palavras pareciam ecoar algo muito maior do que uma análise técnica da corrida. Lucas encarnava, ali, uma antiga sentença de ‘Abdu’l-Bahá, registrada por volta de 1919: “Nada lhe será impossível se tiver fé, pois, assim como é a sua fé, assim serão seus poderes e talentos.” O que se viu em Bormio foi precisamente isso: fé transformada em precisão, coragem convertida em linha perfeita, e o impossível cintilando como ouro sob o céu frio dos Alpes.

Ele descreveu a segunda descida como “uma guerra”. A neve estava irregular, exigindo leitura constante do terreno. “Eu tava puxando, tentando achar o flow”, disse. Encontrou o equilíbrio. Esquiou com o coração. E quando cruzou a linha, o grito que saiu foi em português: “Vamos!”. Exausto, pernas queimando, pensamento misturado entre três idiomas, escolheu a língua da mãe.

Pertencimento

Foi nesse instante, diante da tela, que não consegui conter as lágrimas. Ao vê-lo cantar o hino no alto do pódio, senti algo que ultrapassava o esporte. Era um sentimento vivo de pertencimento a um povo, a uma história compartilhada. Havia ali identidade. Havia humanidade comum.

Talvez por isso essa conquista tenha ressoado em mim com uma camada adicional de memória. Meu primeiro encontro com a neve aconteceu em setembro de 1997, na Suíça, na Academia Landegg, em Rorschach, onde ministrei um curso intitulado “O Pensamento Vivo de Shoghi Effendi”. Entre aulas e conversas, observava pela janela a montanha branca que me parecia tão distante quanto um planeta.

Num fim de tarde, amigos perguntaram se eu tinha algum sonho ainda não realizado. Respondi: sempre quis esquiar. Cresci no Nordeste brasileiro; neve era paisagem de cinema. No dia seguinte, após breves instruções, tentei descer a montanha na estação mais baixa. O primeiro desafio foi manter-me em pé. Os esquis pareciam gigantes, pesados, indomáveis. Vieram quedas sucessivas. A neve salvava o corpo; o ego, nem tanto.

Consegui duas fotos — era um tempo anterior aos smartphones. Foi uma experiência intensa, quase épica na minha escala pessoal. Talvez por isso eu saiba que a montanha nunca concede nada de graça. Cada curva exige decisão. Cada descida é um pacto entre técnica e coragem.

Estabilidade e estrutura

Há uma dimensão estrutural nessa conquista. Ao migrar da poderosa federação norueguesa para a pequena Confederação Brasileira, Lucas abriu mão de estabilidade e estrutura. Montou equipe, reorganizou carreira, ficou um ano fora das competições. Retornou em processo de reconstrução. O ouro não nasceu do improviso; nasceu de planejamento e convicção.

O Brasil já não pode mais dizer que a neve lhe é estranha. Em Bormio, sob o céu cinza dos Alpes, a bandeira verde e amarela dialogou com o branco absoluto da montanha. Lucas Pinheiro Braathen não venceu apenas uma corrida. Ele redefiniu os limites do possível — com marcas técnicas impecáveis, precisão cirúrgica e, acima de tudo, um coração que soube transformar frio em pertencimento.

Sessão reservada do STF vaza e levanta suspeita sobre autoria da gravação

O conteúdo vazado destaca manifestações de apoio de oito ministros, mas a pergunta central permanece: quem gravou a reunião convocada por Fachin no auge da pressão?

14 de fevereiro de 2026

Oque está em jogo no Supremo não é um detalhe de procedimento. É a integridade do próprio ambiente de deliberação. A sessão reservada realizada na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2026, convocada pelo presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, para discutir a permanência de Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master, não está sob suspeita de ter sido registrada.

A suspeita é outra, muito mais grave: quem teria feito a gravação que deu origem ao vazamento?

Os relatos minuciosos da reunião vieram a público no próprio dia 12, inicialmente divulgados pelo site Poder 360, com descrição detalhada das falas e do ambiente interno. O ponto que chama atenção é a natureza do material vazado.

As informações divulgadas reproduzem, em sua maioria, manifestações de apoio ao ministro, frases contundentes de colegas que defenderam sua continuidade na relatoria. O teor não é acusatório; é protetivo.

Apoio a Toffoli

Segundo nota tornada pública após o encontro, oito ministros afirmaram que “não há suspeição ou impedimento” e registraram “apoio pessoal” a Toffoli. Outros teriam ressaltado que ele “atendeu integralmente às solicitações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República”. São declarações fortes, inequívocas, alinhadas à manutenção do relator no caso.

O problema não está no apoio — colegialidade é parte do funcionamento do Supremo Tribunal Federal —, mas na dinâmica do vazamento.

A leitura política é inevitável: se o conteúdo divulgado favorece majoritariamente um dos participantes, a pergunta deixa de ser se houve gravação e passa a ser quem se beneficiou dela. Em um colegiado de onze ministros, a hipótese que circula nos bastidores é que a gravação possa ter partido de quem tinha maior interesse direto na consolidação pública daquele apoio.

Toffoli deixou a relatoria no próprio dia 12, após horas de deliberação. O gesto foi interpretado como tentativa de preservar a instituição e reduzir a temperatura da crise. Ainda assim, a sucessão de fatos — reunião reservada, apoio formal de oito ministros, vazamento seletivo e renúncia à relatoria — compõe uma sequência que alimenta dúvidas.

Crise estrutural

Se confirmada a autoria da gravação por parte do próprio interessado, o impacto ultrapassa o caso Banco Master. O Supremo depende de um espaço de franqueza interna para funcionar. Ministros precisam falar sem receio de que cada frase se transforme em manchete estratégica.

Quando a suspeita recai sobre o próprio beneficiário do conteúdo vazado, a crise deixa de ser jurídica e se torna estrutural.

Não se trata apenas de reputação individual. Trata-se da capacidade de uma Corte constitucional deliberar sob confiança recíproca.

E confiança, uma vez abalada, não se recompõe com notas oficiais. Recompõe-se com transparência, responsabilidade e, sobretudo, com a clara definição de limites.

O escândalo Epstein e a engrenagem obscena do poder global

E-mails registram presentes, empregos e favores sexuais como moeda de poder, envolvendo Hollywood, monarquia britânica, ex-presidentes e 74 menções a Bolsonaro

11 de fevereiro de 2026

A divulgação escalonada dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein produziu um abalo que ultrapassa o campo policial e invade o coração do poder contemporâneo. Não se trata apenas da exposição tardia de um predador sexual em série, mas da revelação de um sistema transnacional de cumplicidades que envolveu autoridades públicas, celebridades, empresários, intelectuais e intermediários financeiros em diversos países. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, circuitos de Hollywood e, em menor escala, conexões que alcançam o Brasil aparecem entrelaçados em documentos oficiais liberados pelo Departamento de Justiça norte-americano entre 2023 e 2026.

O impacto é global porque o esquema era global. E porque lança suspeitas sobre instituições inteiras, corroendo a confiança pública em democracias já fragilizadas.

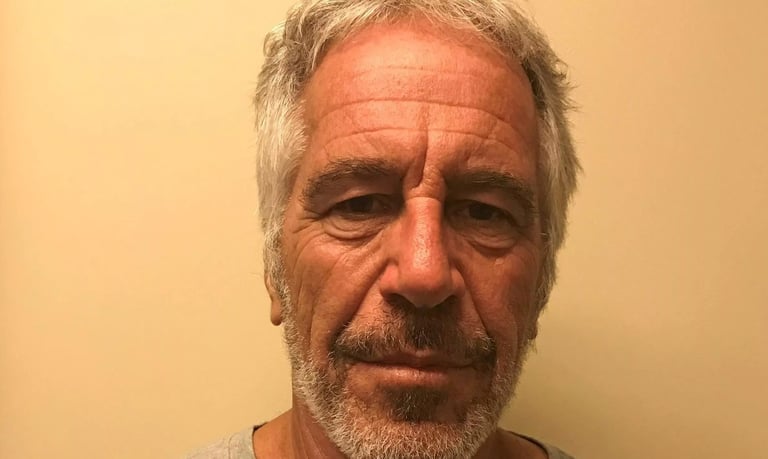

effrey Epstein entrará para a história como um dos mais bem-sucedidos — e mais repulsivos — operadores sociais do século XXI. Não construiu poder formal, mas dominou os bastidores. Circulava com desenvoltura entre banqueiros, cientistas renomados, políticos, bilionários e figuras centrais da indústria cultural.

Seu método era direto: troca de favores, acesso privilegiado, presentes de alto valor, exploração sexual sistemática de jovens vulneráveis e, segundo investigadores, a manutenção deliberada de ambientes propícios à chantagem. Poucos pareciam fora de seu alcance. Apenas Vladimir Putin, segundo os registros conhecidos até agora, jamais apareceu em sua órbita.

Um padrão se repete nos arquivos: a negação organizada. Quase todos os citados afirmaram publicamente que “mal o conheciam”. Diante da liberação de e-mails, fotos, agendas de voo, listas de convidados e mensagens diretas, a narrativa migrou para outra defesa: diziam não saber o suficiente para perceber crimes sexuais contra menores.

O resultado foi previsível: carreiras interrompidas, conselhos administrativos desfeitos, contratos rompidos, reputações irremediavelmente manchadas. O espanto não está na queda, mas no tempo de tolerância social que a antecedeu.

Mesmo após sua condenação em 2008, na Flórida, por crimes sexuais envolvendo menores, Epstein continuou a ser recebido por figuras centrais do establishment. Em 2019, quando voltou à prisão acusado de tráfico sexual em âmbito federal, o círculo de relações ainda estava ativo. O sofrimento das vítimas — muitas delas adolescentes recrutadas em situação de vulnerabilidade econômica e emocional — permaneceu, por anos, em segundo plano.

A razão é brutalmente simples: Epstein oferecia vantagens concretas. Acesso a redes exclusivas, atalhos profissionais, viagens privadas, prestígio simbólico e um fluxo contínuo de benefícios materiais. Os arquivos revelam, com clareza desconfortável, o desejo de uma elite que se julgava acima das regras.

Os exemplos são explícitos. Bolsas de luxo, voos em jatos particulares, estadias em ilhas privadas no Caribe, doações direcionadas a escolas e fundações, empregos arranjados para filhos e protegidos. Uma jovem conseguiu trabalhar em um filme de Woody Allen; trata-se de uma vítima inserida no circuito profissional por intermediação direta de Epstein, o que reforça o padrão de favorecimento pessoal e a assimetria de poder presente nessas relações. Outros receberam “companhias femininas” descritas em linguagem fria, técnica, quase administrativa.

Tudo registrado sem constrangimento, como se fosse parte natural de um sistema de trocas.

Anand Giridharadas definiu bem o mecanismo ao analisar lotes anteriores de e-mails: tratava-se de uma economia de trocas baseada em privilégios e informações não públicas. Não era o mundo das gentilezas sociais, mas o da negociação silenciosa. Epstein operava como um facilitador de luxo, um articulador de acessos no interior do poder global. Providenciava helicópteros, aviões, festas, encontros seletivos e conexões estratégicas.

Em 2012, trocou mensagens diretas com Elon Musk sobre transporte aéreo e eventos privados. Nada era acidental, improvisado ou inocente.

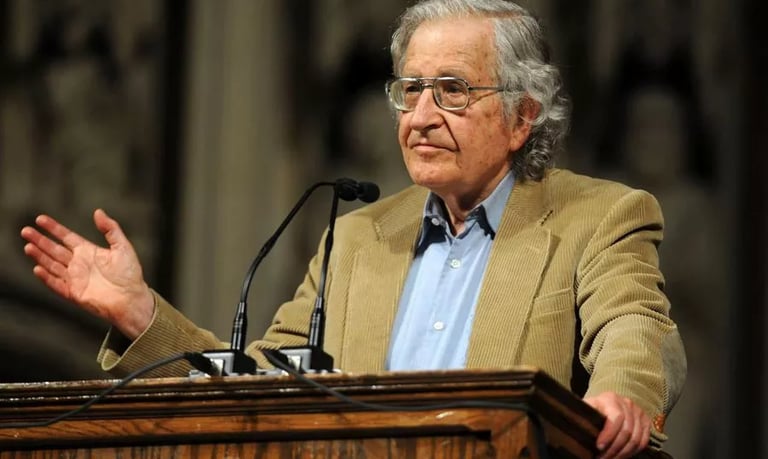

A lista de presentes documentados impressiona. Relógios caros, bolsas Hermès, roupas sob medida, milhares de dólares em vestuário enviados a Steve Bannon, Noam Chomsky e ao próprio Woody Allen. O jornalista Michael Wolff aparece reiteradamente agradecendo mimos recebidos, com naturalidade constrangedora, como se a troca de favores fosse parte banal do cotidiano.

Entre os casos mais simbólicos está o do príncipe Andrew, figura central da família real britânica à época e filho direto da rainha Elizabeth II. Fotografado com Virginia Giuffre, então com 17 anos, Andrew tornou-se um dos rostos mais visíveis do escândalo.

A repercussão foi tão devastadora que, em 2022, ele foi obrigado a se afastar da vida pública, perdeu seus títulos militares honorários e deixou de usar o tratamento de “Sua Alteza Real”, em uma decisão inédita e profundamente constrangedora para a monarquia britânica moderna. O episódio abalou o prestígio simbólico da Coroa e expôs fissuras éticas em seu círculo mais fechado.

Há também registros envolvendo Bill Clinton, que aparece em fotografias, agendas e registros de deslocamento ligados a viagens e encontros privados.

O que não deveria surpreender, dado o abismo sem fundo em que a cúpula do poder político e econômico em uma dezena de países do mundo se encontra, é que nenhuma dessas conexões foi suficiente, à época, para romper o pacto de conveniência que protegia Epstein e preservava o silêncio coletivo.

Os arquivos revelam ainda conexões com o Brasil. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece citado 74 vezes nos documentos analisados por autoridades norte-americanas, em registros de contatos indiretos, menções cruzadas e relações com figuras que transitavam no mesmo circuito internacional de Epstein. Não há, até o momento, acusação formal de crime, mas o volume de citações levanta questões legítimas sobre proximidade política, redes de relacionamento e a normalização de ambientes frequentados por um criminoso sexual já conhecido internacionalmente.

Há algo que precisa ser dito com clareza, sem eufemismos nem cautela diplomática.

O que os arquivos Epstein revelam é uma rede marcada por promiscuidade sistêmica, pela banalização da prostituição e pelo tráfico sexual de meninas menores de idade, exploradas como mercadoria em ambientes de poder. Não se trata de excessos individuais, mas de um padrão de comportamento que naturalizou a violência sexual como parte do jogo social.

O silêncio cúmplice, a relativização moral e a disposição em “não perguntar demais” transformaram o crime em rotina e a exploração em moeda. Essa rede não apenas abusou de menores — ela contou com adultos instruídos, ricos e influentes que escolheram olhar para o outro lado.

O nome de Donald Trump aparece milhares de vezes nos arquivos. Ironia histórica: foi ele quem prometeu desmontar a elite corrupta que Epstein simbolizava. O discurso colou, alimentou ressentimentos e abriu espaço para teorias conspiratórias como o QAnon.

Delirantes na forma, mas ancoradas em uma intuição real: existia, de fato, uma elite global blindada pela impunidade.

Os arquivos Epstein misturam o banal e o monstruoso, a vaidade e o crime. Revelam que a condenação moral jamais foi um obstáculo quando havia algo a ganhar.

Epstein não foi uma exceção isolada. Foi um sintoma extremo de um sistema que normalizou a amoralidade como método, o abuso como privilégio e o silêncio como proteção. E é isso — mais do que os nomes — que torna esse caso verdadeiramente explosivo. Os estilhaços continuarão repercutindo neste e nos próximos anos, se as investigações forem conduzidas com a seriedade que todos esperam.

https://www.brasil247.com/blog/o-escandalo-epstein-e-a-engrenagem-obscena-do-poder-global

No Super Bowl, Bad Bunny rompe fronteiras culturais e expõe a exclusão estrutural

O espetáculo, recheado de símbolos e referências à identidade latina, transforma a vitrine global do Super Bowl em ação direta contra normas que marginalizam vozes dissidentes

10 de fevereiro de 2026

No intervalo mais vigiado do planeta, Bad Bunny fez algo que a indústria do entretenimento evita com disciplina quase militar: recusou a neutralidade, rejeitou a conciliação simbólica e afrontou, com elegância e rigor, o conforto da hegemonia cultural. Diante de uma audiência estimada em 135,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, segundo dados preliminares da NBC, no coração do espetáculo esportivo mais assistido do país, ele não pediu licença, não traduziu sua língua, não suavizou sua origem nem negociou identidade em troca de aceitação.

Transformou o palco do Super Bowl LX num quintal latino — e quintal, aqui, não é metáfora doméstica menor, mas território simbólico, espaço político de pertencimento, chão histórico marcado por exploração, resistência e memória viva.

O cenário escolhido dizia tudo antes da primeira nota e não admitia leituras ingênuas. Campos de cana-de-açúcar, trabalhadores anônimos, vendedores de rua, mesas de dominó, um salão improvisado de beleza.

Laboratório de exploração econômica

Nada ali era ornamento exótico para consumo turístico ou ilustração folclórica para plateia global. Era memória social encenada com precisão e dureza. Era a lembrança incômoda de que Porto Rico foi laboratório de exploração econômica e política, de que a doçura do açúcar sempre teve gosto amargo para quem cortava o talo e permanecia invisível na história oficial. Bad Bunny começou ali, entre a colheita e o suor, para depois emergir sobre La Casita, réplica da casa porto-riquenha que já havia sido símbolo de sua residência artística em San Juan.

O mundo não foi convidado a entrar; foi ele quem decidiu sair, levando consigo o peso da história — nos próprios termos.

A decisão de cantar quase integralmente em espanhol não foi detalhe estético nem capricho autoral. Foi um gesto político frontal. Pela primeira vez, o show de intervalo mais visto da televisão americana recusou submeter-se à língua hegemônica como condição de inteligibilidade.

A bem da verdade factual nesse show do intervalo não houve qualquer concessão pedagógica, explicação emocional ou tradução cultural para tranquilizar o espectador dominante. Houve afirmação.

O Grammy. E não o latino