Nações e multilateralismo

A Pérsia que continua caminhando dentro do povo

Um olhar poético e jornalístico sobre o Irã que existe além das manchetes e que a memória divina não abandona

O que hoje se ergue nas ruas do Irã não é um súbito desejo de ruptura, tampouco uma inclinação para o caos. É o cansaço acumulado de uma vida que deixou de ser vida. A moeda se esfarela nas mãos, o trabalho já não compra dignidade, a palavra virou risco e o silêncio foi decretado virtude obrigatória.

Esperar tornou-se suspeito. Sonhar, delito. Ainda assim, o Irã permanece. Porque o Irã não começou com esta crise, nem terminará com ela.

Essa permanência não nasce da teimosia, mas da profundidade histórica. Antes de ser Estado, o Irã foi civilização. Chamou-se Pérsia quando o mundo ainda aprendia a organizar o poder e a nomear a justiça. Foi ali que Ciro, o Grande (c. 600 a.C.–530 a.C.), gravou em argila uma ideia revolucionária: povos distintos podiam coexistir com respeito, a fé não precisava de espada, governar não era esmagar. Nenhum regime apaga cinco milênios de memória.

Pode desligar a internet, mas não desliga a história. Pode calar vozes, mas não silencia a poesia.

É justamente na poesia que a identidade persa aprendeu a se proteger. Ferdowsi (c. 940–1020), ao escrever o Shahnameh, salvou a língua quando tudo conspirava para sua dissolução. Rumi (1207–1273) deslocou o conflito do campo da força para o da consciência ao lembrar que, além das ideias de certo e errado, existe um campo onde a humanidade ainda pode se encontrar. Hafiz (1315–1390), com sua lucidez embriagada, ensinou que o poder teme mais um verso verdadeiro do que um exército armado. Cada geração iraniana aprendeu a sobreviver escondendo liberdade na metáfora.

Essa sensibilidade não ficou restrita aos livros. Ela moldou cidades inteiras. Isfahan, com suas cúpulas de turquesa e caligrafias infinitas, parece ter sido desenhada para lembrar que o céu também pode ser arquitetura. Yazd domou o deserto com torres de vento, provando que inteligência e beleza caminham juntas. Persépolis, mesmo em ruínas, continua falando de um império que compreendia a grandeza como harmonia, não como medo imposto.

Quando meus olhos se voltam para o Irã — meu coração, teimosamente, insiste em permanecer em Shiráz — fico boquiaberto com as conquistas desse povo na longa noite dos tempos.

Enquanto europeus e americanos ainda se balançavam nas árvores, como naquela comédia sobre o casamento grego, Aristóteles e Platão já caminhavam pela Acrópole filosofando sobre a vida; e, do outro lado do mundo, Rumi contemplava o céu estrelado de Shiráz e escrevia versos que ouvidos humanos jamais tinham escutado. A história, às vezes, tem um senso de humor refinado.

O mesmo refinamento aparece à mesa, onde a história se serve em silêncio. O arroz perfumado com açafrão, o ghormeh sabzi preparado com paciência ancestral, o fesenjan, onde romã e nozes equilibram acidez e doçura — tudo ali é tempo, cuidado e memória.

Cozinhar sempre foi um gesto político discreto: preservar sabores quando tentam padronizar a alma. E, diante de uma xícara de chá persa em casa de amigos, qualquer tipo de estranheza se desfaz: somos folhas e ramos de uma mesma árvore, somos ondas de um mesmo mar.

Não surpreende, portanto, que essa terra tenha produzido mentes que iluminaram séculos. Avicena (980–1037) redefiniu a medicina quando a Europa ainda buscava seus fundamentos científicos. Al-Biruni (973–1048) mediu a Terra com precisão admirável. Omar Khayyam (1048–1131) reformou o calendário e escreveu quartetos que continuam interrogando o sentido da existência. O Irã sempre pensou, calculou, observou estrelas e corpos, mesmo quando o dogma tentou impor cegueira.

Essa herança intelectual sempre caminhou lado a lado com a palavra poética como refúgio moral. Há versos que atravessam séculos como se fossem escritos para este instante. Hafiz (1315–1390) sussurra que “mesmo depois de todo este tempo, o sol nunca diz à terra: você me deve”, lembrando que a generosidade é a verdadeira medida do poder. Attar de Nishapur (c. 1145–1221), em A Conferência dos Pássaros, ensinou que a travessia é interior, que aquele que se reconhece atravessa desertos sem perder a alma. São palavras que sustentam um povo quando o chão político desaba e a esperança precisa aprender a respirar em silêncio.

A essa tradição se soma a voz de Bahá’u’lláh (1817–1892), que, nas Palavras Ocultas, oferece uma ética sem violência e sem medo: “Ó filho do espírito! Meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna.” Não é um chamado à submissão, mas à dignidade humana como fundamento da vida coletiva.

Estou convencido de que, quando o Irã se levanta, ele o faz ancorado nessa herança ética e espiritual.

Por isso, o que hoje se move no Irã não é apenas revolta; é lembrança. Um povo que se recorda de quem é torna-se indomável. Impérios vieram com fogo — gregos, árabes, mongóis — e todos passaram. A língua ficou. A poesia ficou. A identidade ficou. Governos caem. Civilizações permanecem.

A nós, jornalistas, acadêmicos, escritores e pacifistas, cabe não o silêncio, mas o reconhecimento: admirar a civilização persa e ser testemunhas dos valores morais e espirituais que ela carrega na construção paciente de um outro mundo possível, tecido com paz, dignidade e unidade. Porque o Irã não é este governo. O Irã é o seu povo — antigo, ferido, erguido — e ele se lembra.

E mesmo que, um dia, o povo persa venha a esquecer parte do que sofreu, mesmo que o tempo suavize as memórias mais duras, ainda assim restará um consolo supremo: nenhuma dor foi invisível, nenhum sofrimento passou despercebido. Deus não esqueceu nenhuma de suas lágrimas, nenhum de seus pesares, nenhuma das noites atravessadas em silêncio.

A história humana pode falhar na justiça, mas a memória divina permanece inteira.

https://www.brasil247.com/blog/a-persia-que-continua-caminhando-dentro-do-povo

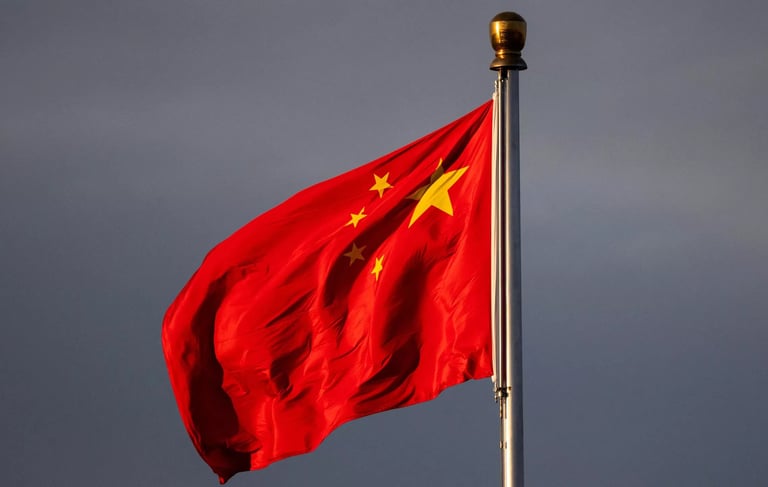

A China real começa onde os estereótipos terminam

Durante décadas, clichês substituíram dados, história e realidade, projetando ansiedades ocidentais, num país complexo, raramente estudado com seriedade

Durante meio século, parte expressiva do Ocidente cultivou um hábito confortável: falar da China sem estudá-la. Criou-se um vocabulário automático — ameaça, cópia, massa obediente, regime opaco — repetido como mantra por políticos, colunistas e comentaristas que raramente se dão ao trabalho de investigar dados, história ou vida cotidiana.

Não se trata de ignorância casual, mas de preguiça intelectual sistemática, aquela que transforma preconceito em opinião e estereótipo em análise. Esse vício não é neutro. Ele desumaniza. Ao reduzir 1,4 bilhão de pessoas a uma caricatura funcional — “eles” —, o discurso estereotipado autoriza o desprezo moral e dispensa o rigor factual.

Tudo o que a China faz vira suspeito por definição. Se cresce, é “ameaça”. Se inova, é “cópia”. Se planeja, é “conspiração”. Esse padrão não descreve a China; denuncia a pobreza analítica de quem o utiliza.

Os números, porém, não se deixam intimidar por slogans. Desde 1978, quando se iniciam as reformas econômicas, o crescimento médio anual do PIB chinês girou em torno de 9% a 10% por várias décadas, segundo o Banco Mundial. Isso não é um detalhe estatístico: é uma transformação estrutural que alterou o comércio global, a logística, a indústria e o padrão de consumo de dezenas de países. Crescimento dessa magnitude não se sustenta com improviso, muito menos com “truques”.

Mais contundente ainda é o dado social que desmonta qualquer discurso desumanizante. O Banco Mundial registra que quase 800 milhões de chineses saíram da pobreza extrema entre o fim dos anos 1970 e 2020 — cerca de 75% de toda a redução da pobreza extrema no planeta nesse período. Não é retórica: é gente que passou a comer melhor, estudar, viver mais. Negar isso não é ceticismo; é cinismo social.

A melhoria material aparece de forma brutalmente objetiva na saúde. A expectativa de vida na China alcançou cerca de 78 anos em 2023, mais que o dobro da registrada em meados do século XX. Esperança de vida é um indicador implacável: ela resume saneamento, vacinação, renda, alimentação e acesso a serviços. Quem insiste em chamar esse resultado de “propaganda” está, na prática, negando a realidade empírica.

Outro clichê recorrente — o de que a China “só copia” — entra em colapso quando confrontado com ciência e inovação. Em 2023, o escritório chinês recebeu 1,68 milhão de pedidos de patentes de invenção, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso representa mais de 40% dos pedidos globais. Patente não é medalha moral, mas é um termômetro claro de esforço inventivo.

Continuar repetindo “eles só copiam” diante desses números é má-fé intelectual.

O mesmo vale para infraestrutura, um tema tratado com desdém por críticos apressados. A China construiu, em poucas décadas, a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com cerca de 48 mil quilômetros em operação até 2024. No mesmo ano, investiu mais de 850 bilhões de yuans em ativos ferroviários. Para o leitor: yuan, também chamado de RMB (Renminbi), é a moeda oficial da China, assim como o dólar é dos EUA ou o euro da União Europeia. Nada exótico. Nada obscuro. Apenas economia real.

Obras como a ponte Danyang–Kunshan, com 164 quilômetros, ou o sistema Hong Kong–Zhuhai–Macao, com 55 quilômetros de extensão combinando pontes e túneis submarinos, não são “ostentação”. São engenharia em escala continental. Chamar isso de “excesso” antes de entender sua função logística é outra forma de desprezo disfarçado de crítica.

No campo tecnológico, a China também rompeu uma dependência histórica. O BeiDou — frequentemente citado sem explicação — é o sistema chinês de navegação por satélite, equivalente ao GPS dos Estados Unidos ou ao Galileo da União Europeia. Ele entrou em operação global em 2020 e hoje sustenta aplicações em transporte, agricultura de precisão, logística, defesa civil e telecomunicações.

Traduzindo: a China deixou de depender de sistemas estrangeiros para algo tão básico quanto localização e sincronização de dados. Isso é soberania tecnológica, não propaganda.

Na inteligência artificial, os dados são ainda mais incômodos para os estereotipados. O AI Index de Stanford aponta que a China respondeu por mais de 60% das patentes globais em IA em 2022. É legítimo discutir governança, privacidade e uso ético dessas tecnologias. O que não é legítimo é fingir que esse avanço não existe porque ele incomoda narrativas confortáveis.

Até no cotidiano, o preconceito falha. Em 2024, os sistemas de pagamento digital chineses processaram transações equivalentes a centenas de trilhões de yuans. A China tornou-se uma das sociedades mais avançadas do mundo em pagamentos móveis, integração digital e serviços urbanos. Isso muda hábitos, tempo de vida, organização social. Não é ideologia; é prática.

Por fim, o preconceito revela seu esgotamento cultural quando tenta explicar fenômenos como o TikTok apenas como manipulação geopolítica. Criado pela empresa chinesa ByteDance, o aplicativo tornou-se uma das plataformas culturais mais influentes do planeta. Pode — e deve — ser regulado. Mas reduzi-lo a caricatura é repetir o velho erro: confundir desconforto com análise.

O ponto central é simples e incômodo: os estereótipos contra a China dizem mais sobre as inseguranças do Ocidente do que sobre a China em si. Eles funcionaram por décadas como muletas cognitivas, evitando comparações, evitando autocrítica, evitando dados. Mas muletas não levam longe.

O povo chinês carrega uma rara continuidade civilizacional: aprende com o passado sem se aprisionar a ele. Forjou uma ética do esforço, do estudo e da paciência histórica, do confucionismo às ciências contemporâneas. Valorizou o coletivo sem anular o engenho individual, planejou séculos, construiu pontes e ideias, alfabetizou massas, salvou vidas, inovou tecnologias. Sua cultura combina disciplina e imaginação, resiliência e curiosidade, produzindo conquistas que atravessam dinastias, revoluções e futuros possíveis com rigor humano duradouro.

A exigência do nosso tempo é outra: pesquisa livre e independente da verdade, baseada em fatos, números e história — não em preconceitos herdados. Quem insiste em olhar a China apenas pelo espelho quebrado dos estereótipos não está fazendo jornalismo, nem análise, nem crítica. Está apenas defendendo a própria recusa em aprender e erguendo monumentos vazios a própria ignorância.

https://www.brasil247.com/blog/a-china-real-comeca-onde-os-estereotipos-terminam

Acordo ganha forma, mas ainda não sai do papel

O tratado entre União Europeia e Mercosul entra na fase mais delicada, sob risco de veto parlamentar e contestação judicial europeia

Um parto humano costuma durar cerca de nove meses, tempo suficiente para preparar o corpo, a expectativa e o risco. Um parto comercial entre dois blocos continentais obedece a outra lógica e a outra escala histórica. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul levou 27 anos para chegar a este ponto — quase como se cada um dos 27 países sentados à mesa europeia tivesse exigido um ano inteiro de negociação, ajustes e concessões. Não se trata de lentidão burocrática, mas da própria natureza de pactos que envolvem soberanias, interesses nacionais e pressões políticas internas. A autorização concedida em 10 de janeiro de 2026 não equivale ao nascimento do tratado, mas às primeiras contrações claras de um processo longo, complexo e ainda vulnerável. O trabalho de parto começou, mas o desfecho permanece aberto.

Foi esse sinal que veio de Bruxelas quando os embaixadores dos 27 Estados-membros autorizaram a presidente da Comissão Europeia a assinar o acordo de livre comércio com os países do Mercosul. O gesto encerra simbolicamente um ciclo iniciado em 1999, mas não conclui o processo. Ao contrário, marca a entrada na fase mais sensível de todo o percurso: aquela em que o entusiasmo político passa a ser testado pelas engrenagens institucionais europeias.

O tratado cria a maior zona de livre comércio do mundo, reunindo entre 700 e 780 milhões de consumidores. Prevê a eliminação de tarifas sobre cerca de 91% das mercadorias e incide sobre um intercâmbio comercial que, apenas em 2024, alcançou aproximadamente 111 bilhões de euros.

Estimativas da Comissão Europeia indicam que, uma vez plenamente em vigor, o acordo poderá elevar esse volume de comércio de forma significativa ao longo da próxima década, com impacto acumulado de centenas de bilhões de euros em fluxos adicionais de bens, serviços e investimentos.

Do lado europeu, os estudos oficiais apontam para um aumento potencial de até 39% nas exportações para a América do Sul, com efeitos diretos sobre cadeias industriais, logística, energia e serviços. Para os países do Mercosul, a abertura gradual do mercado europeu representa não apenas ganhos comerciais imediatos, mas também maior previsibilidade regulatória, atração de investimentos e integração a cadeias globais de maior valor agregado.

Dito isso vemos que o efeito econômico do acordo não se limita a tarifas, vai além, projeta-se como estrutural e de longo prazo.

A celebração, contudo, exige cautela. No sistema europeu, a autorização para assinatura representa maturidade política, não validade jurídica. A assinatura é um compromisso internacional, não a entrada em vigor do acordo. Esse detalhe explica por que governos comemoram hoje um tratado que ainda pode levar meses — ou anos — para produzir efeitos concretos na economia real.

O próximo teste ocorre no Parlamento Europeu. É ali que o acordo enfrentará seu debate mais ruidoso. Deputados de diversos países levantam preocupações com o impacto sobre agricultores europeus, com a suficiência das cláusulas ambientais e com a capacidade real de fiscalização das regras acordadas. A resistência é liderada pela França, acompanhada por países onde o setor agrícola tem peso econômico e político significativo.

Uma rejeição total não é o cenário mais provável, mas o risco de atraso é real. O Parlamento é fragmentado, sensível a pressões internas e atravessado por disputas ideológicas. Mesmo uma eventual aprovação pode ocorrer por margem estreita, condicionada a compromissos políticos adicionais destinados a reduzir a oposição doméstica.

Superada essa etapa, o acordo ainda pode enfrentar um freio jurídico. Estados-membros ou grupos parlamentares podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para questionar a compatibilidade do tratado com o direito comunitário. O tribunal não decide com base em conveniência política, mas em legalidade. Pode apontar falhas de competência, inconsistências regulatórias ou fragilidades nas salvaguardas ambientais.

Um parecer desfavorável não anula o acordo por vontade política, mas pode impedir sua aplicação até que ajustes sejam feitos. Na prática, isso significa atrasos prolongados, renegociações técnicas e a possibilidade concreta de esfriamento do impulso econômico que hoje sustenta o entusiasmo diplomático.

A divisão em torno do tratado revela um dilema mais amplo. Parte da Europa vê no acordo uma ferramenta estratégica para diversificar mercados, reduzir dependências externas e reafirmar o multilateralismo. Outra parte teme os efeitos sobre setores sensíveis, metas climáticas e a própria autonomia regulatória do bloco.

O acordo entre União Europeia e Mercosul, portanto, é mais do que um tratado comercial. Tornou-se um teste institucional sobre como a Europa decide, ratifica e legitima compromissos econômicos de grande escala.

A verdade mesmo, o que há de factual é que essa autorização para assinatura representa um avanço histórico após quase três décadas de negociações, mas não garante o desfecho.

Como em todo parto longo, o momento mais crítico vem depois das primeiras contrações. O nascimento ainda não ocorreu. E até que ele aconteça, o acordo continuará exposto a vetos, atrasos e disputas capazes de redefinir — ou comprometer — um projeto que promete movimentar cifras históricas, mas que ainda precisa atravessar o mais difícil dos caminhos: o da legitimidade política e jurídica plena.

https://www.brasil247.com/blog/acordo-ganha-forma-mas-ainda-nao-sai-do-papel

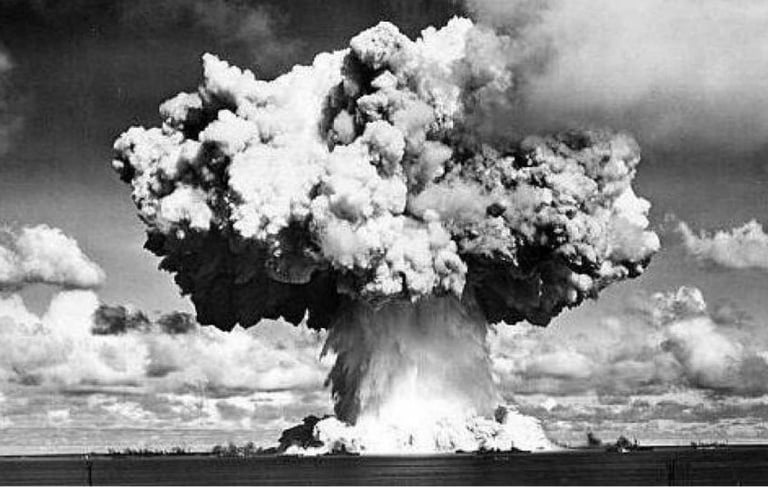

Shoghi Effendi tem a leitura mais lúcida do colapso contemporâneo

Em meio a guerras, radicalizações e crises sistêmicas, a obra de Shoghi Effendi oferece chaves intelectuais raras para compreender a exaustão do modelo político atual

O nosso tempo já não admite ambiguidades confortáveis. O mundo perdeu o direito à ingenuidade política. Não existem mais periferias seguras nem conflitos distantes capazes de serem ignorados sem custo. Crises armadas, colapsos institucionais e radicalizações ideológicas deixaram de ser episódios regionais para se tornarem manifestações de um sistema global em fratura. A História apertou o cerco: tudo acontece perto, tudo cobra preço alto, tudo exige posicionamento.

Essa aceleração dos acontecimentos já havia sido identificada com notável clareza por Shoghi Effendi (1897-1957), ao observar que “os acontecimentos do mundo estão se desenrolando de forma perturbadora e com rapidez desconcertante; o turbilhão das paixões humanas tornou-se veloz e alarmantemente violento; as nações estão sendo gradualmente enredadas nas crises recorrentes e nas controvérsias ferozes que afligem a humanidade”. Trata-se menos de uma previsão pontual e mais de um diagnóstico estrutural do nosso tempo.

É justamente para compreender esse ponto de inflexão que suas reflexões ganham atualidade. Sua leitura do século XX não foi impressionista nem retórica. Partiu da observação precisa de sistemas políticos em desgaste, de impérios em mutação e de uma humanidade empurrada para a interdependência sem o correspondente amadurecimento moral. Ao olhar para os conflitos do seu tempo, não descreveu apenas eventos, mas identificou padrões que hoje se repetem em escala ampliada.

Ao antecipar um mundo atravessado por crises recorrentes e tumultos políticos, Shoghi Effendi não cedeu ao fatalismo. Indicou que somente a cooperação entre povos, o diálogo franco sobre o poder e a aceitação consciente da unidade humana poderiam sustentar um novo ordenamento civilizatório. Para ele, a unidade não era ideal abstrato nem consolo espiritual, mas exigência funcional diante do colapso de modelos baseados na fragmentação, na força e na competição permanente.

Esse diagnóstico ajuda a compreender o esgotamento de uma lógica antiga. A soberania absoluta, exercida como licença para agir sem consequências externas, tornou-se anacrônica. No cerne dessa tensão está aquilo que ele descreveu como “uma ordem política fundada na doutrina obsoleta da soberania absoluta, em flagrante desacordo com as necessidades de um mundo já reduzido a uma vizinhança”, cujas provações acabam por “purgar concepções anacrônicas e preparar os povos para formas mais elevadas de organização coletiva”.

O século avança enquanto parte da política insiste em respostas herdadas de um mundo que já não existe — um mundo em que fronteiras funcionavam como escudos e oceanos como garantias. Hoje, essas proteções simbólicas ruíram, mas a mentalidade que as sustenta persiste, alimentando decisões míopes e instabilidade crônica.

É nesse descompasso que a violência retorna. Não como exceção apenas trágica, mas como instrumento recorrente de governos incapazes de lidar com interdependência, diversidade e limites. Quando o poder se recusa a reconhecer vínculos, passa a produzir instabilidade como método, não como acidente. A força substitui a política, e o improviso ocupa o lugar da estratégia.

Há, portanto, uma falha ética profunda no centro da crise contemporânea. Não por acaso, Shoghi Effendi advertiu que “as perturbações das quais o mundo hoje sofre irão se multiplicar, e a sombra que o envolve se tornará mais densa, enquanto perigos imprevisíveis e jamais imaginados ameaçam as nações por dentro e por fora”. A instabilidade deixa de ser surpresa e passa a ser consequência previsível.

O mundo não sofre por falta de recursos, mas por excesso de poder mal orientado e pela ausência de critérios éticos capazes de conter sua própria brutalidade. Onde a ética recua, a barbárie reaparece com linguagem técnica e aparência de normalidade.

Ainda assim, a História não se move apenas em linha de ruína. Ela avança por processos simultâneos e contraditórios. Como ele observou, “o mundo atravessa um processo simultâneo de desintegração e reorganização; estruturas antigas estão sendo gradualmente corroídas, enquanto novas formas de associação internacional começam a emergir sob intensa pressão histórica”. Esses movimentos opostos caminham lado a lado e moldam o curso dos acontecimentos globais.

Nenhuma sociedade permanece fora desse campo de forças. A ciência encurtou oceanos, a economia dissolveu fronteiras e a tecnologia transformou crises locais em choques globais instantâneos. A ilusão do isolamento ruiu. Participar do mundo deixou de ser escolha moral e passou a ser condição objetiva de sobrevivência política. A alternativa à cooperação não é autonomia, mas vulnerabilidade crescente.

Há uma imagem simples que ajuda a compreender esse momento histórico. Imagine uma longa estrada construída por várias comunidades, cada uma responsável apenas pelo trecho que passa diante de suas casas. Durante anos, cada vila cuidou do próprio pedaço, certa de que os buracos mais adiante não eram problema seu. Quando surgiam rachaduras no asfalto distante, diziam tratar-se de falhas alheias. Com o tempo, os danos se acumularam, os trechos começaram a ceder e a estrada inteira tornou-se praticamente intransitável. Uns culparam a chuva, outros o excesso de tráfego, outros o acaso. Apenas um observador percebeu o essencial: não era possível manter um trecho em boas condições se o caminho inteiro estava sendo abandonado. A estrada era uma só — e sua ruína também.

O século chegou a esse ponto. Ou se reconhece que a estrada é comum, que o destino é compartilhado e que a reconstrução exige coordenação, ética e coragem política, ou continuaremos chamando de fatalidade aquilo que é, na verdade, escolha consciente. Persistir na lógica da força não é sinal de realismo. É optar, com lucidez assustadora, pela continuidade do colapso.

Fim de uma era: Pequim corta financiamento indireto ao déficit americano

Retirada chinesa de mais de US$ 500 bi em títulos dos EUA revela limites fiscais de Washington diante de déficits persistentes

Durante décadas, a águia americana voou alto, alimentada pelo crédito do mundo, enquanto o dragão chinês crescia em silêncio, acumulando força no chão. Agora, a águia sente o peso das próprias asas, carregadas de dívida, e o dragão, sem atacar, recolhe o alimento que oferecia. Não há choque no ar, apenas a mudança do equilíbrio entre voo e terra, poder e paciência, que redefine silenciosamente o jogo global atual.

Não se trata de imagem poética deslocada da realidade, tampouco de alegoria gratuita. O que os números mostram, de forma objetiva, é que a relação financeira entre China e Estados Unidos entrou em uma fase distinta. A redução contínua da exposição chinesa à dívida pública americana não é episódica nem ideológica.

Trata-se de uma decisão técnica, repetida mês após mês, que já se tornou estrutural e carrega implicações diretas para o funcionamento do sistema monetário internacional.

Em 2013, no auge do ciclo de expansão do comércio global, Pequim mantinha cerca de 1,32 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Era o maior credor externo de Washington, posição conquistada ao longo de anos de superávits comerciais e reciclagem sistemática de dólares. Uma década depois, esse estoque caiu para a faixa de 760 a 800 bilhões de dólares, segundo dados oficiais. A redução acumulada ultrapassa meio trilhão de dólares — uma mudança de escala que não pode ser tratada como ajuste marginal.

Para compreender o alcance desse movimento, é necessário voltar à arquitetura monetária construída no pós-guerra. A centralidade do dólar, consolidada a partir de 1944, sobreviveu ao fim do padrão-ouro porque oferecia liquidez, previsibilidade institucional e um mercado de títulos profundo o suficiente para absorver reservas globais.

Durante décadas, esse sistema funcionou porque os grandes detentores de dólares acreditavam que seus ativos estavam protegidos de interferências políticas diretas. Viram, nos últimos anos, que não estavam, e as placas tectônicas do poder financeiro global começaram a se mover. Estamos apenas no início.

Essa percepção começou a se deteriorar quando o sistema financeiro passou a ser usado de forma explícita como instrumento de coerção geopolítica. O congelamento de aproximadamente 300 bilhões de dólares das reservas russas após a invasão da Ucrânia representou um ponto de inflexão. A mensagem foi clara: ativos soberanos denominados em dólar não são politicamente neutros. A partir desse momento, a gestão de reservas deixou de ser apenas uma decisão financeira e passou a incorporar, de forma central, o risco geopolítico.

Para a China, que administra reservas internacionais em torno de 3,2 trilhões de dólares, essa mudança de contexto exigiu resposta. Não houve venda abrupta dos títulos americanos, o que desvalorizaria os próprios ativos ainda em carteira. Houve, em vez disso, uma redução gradual da exposição e uma diversificação deliberada das reservas, preservando liquidez e minimizando impactos de mercado.

Essa diversificação se materializa de forma concreta na política de ouro. Entre 2022 e 2024, o Banco Popular da China adquiriu oficialmente mais de 300 toneladas do metal, elevando suas reservas para cerca de 2.260 toneladas. Em valores atuais, isso representa algo próximo de 150 bilhões de dólares. Parte das compras ocorre fora dos canais de reporte imediato, o que sugere que o volume real pode ser ainda maior. Não se trata de nostalgia monetária, mas de busca por um ativo fora do alcance de sanções e decisões unilaterais.

O movimento chinês se insere em uma tendência mais ampla. Em 2022, os bancos centrais compraram 1.082 toneladas de ouro, o maior volume anual desde a década de 1960. Em 2023, as aquisições permaneceram acima de 1.000 toneladas. Países emergentes, produtores de energia e economias fora do eixo tradicional do Ocidente passaram a reavaliar, de forma simultânea, a composição de suas reservas.

Em paralelo, Pequim acelerou a redução do uso do dólar em seu comércio exterior. Em 2010, menos de 5% das transações internacionais chinesas eram liquidadas em moeda local. Em 2024, esse percentual ultrapassou 25%. O avanço ocorreu por meio de acordos bilaterais, swaps cambiais e maior uso do yuan em contratos de energia e commodities, diminuindo a dependência operacional do sistema financeiro americano.

O desenvolvimento de sistemas alternativos de pagamento e compensação segue a mesma lógica. Eles não substituem as infraestruturas dominantes do sistema global, mas funcionam como redes de redundância. Em um ambiente internacional mais fragmentado, reduzir pontos únicos de falha tornou-se prioridade estratégica, não gesto simbólico.

Apesar disso, não há base factual para a narrativa de colapso iminente do dólar. A moeda americana ainda responde por cerca de 58% das reservas globais, sustenta o maior mercado financeiro do planeta e continua sendo o principal meio de liquidação do comércio internacional. O estoque de dívida negociável dos Estados Unidos supera 27 trilhões de dólares e ainda encontra demanda relevante.

O problema central, porém, não é de confiança retórica, mas de aritmética fiscal. Os Estados Unidos operam com déficits anuais superiores a 1,5 trilhão de dólares e uma dívida pública total acima de 34 trilhões. Esse passivo precisa ser rolado continuamente. Quando grandes credores externos deixam de ampliar posições, o ajuste ocorre por juros mais altos ou por maior intervenção do banco central.

Entre 2020 e 2022, o balanço do Federal Reserve saltou de 4 trilhões para quase 9 trilhões de dólares para sustentar o mercado de títulos, evidenciando a tensão entre política monetária e financiamento fiscal.

Nesse contexto, a redução chinesa da dívida americana não anuncia o fim do dólar, mas encerra uma ilusão confortável: a de que o sistema pode operar indefinidamente sem custos crescentes. A centralidade monetária depende da disposição de terceiros em financiar déficits alheios. Quando essa disposição diminui, mesmo lentamente, o centro do sistema perde margem de manobra.

Quando este período for analisado no futuro, a queda de mais de 500 bilhões de dólares na exposição chinesa aos títulos do Tesouro provavelmente não será lembrada como gesto hostil nem como ruptura dramática. Será registrada como um marco técnico e político: o momento em que a principal potência emergente do século decidiu que financiar o núcleo do sistema deixou de ser automático.

Não houve anúncio, não houve espetáculo, não houve choque. Houve números.

E, na economia internacional, quando os números mudam de direção, o poder costuma seguir logo depois.

O que eles esperam em 2026 — Krugman, Friedman, Žižek e Sachs

Mais que previsões, os sinais já visíveis de um mundo que chega a 2026 menos ingênuo, mais tenso e perigosamente adaptado ao improviso político global

Não é comum que economistas, filósofos e analistas geopolíticos tão distintos convirjam no diagnóstico de um mesmo horizonte histórico. Mas é exatamente isso que ocorre quando se lê, em sequência, as reflexões recentes de Paul Krugman, Thomas L. Friedman, Slavoj Žižek e Jeffrey Sachs. Vindos de tradições intelectuais diversas, publicados em plataformas igualmente diferentes — de newsletters autorais a fóruns globais de opinião —, eles desenham, cada um à sua maneira, um mesmo ponto de chegada: 2026 não será apenas mais um ano do calendário, mas um marco de exaustão política, econômica e moral.

O que se esgota não é apenas um ciclo econômico ou um mandato presidencial. O que entra em colapso silencioso é a crença de que o mundo ainda opera sob ajustes automáticos, correções graduais e consensos minimamente estáveis. As previsões para 2026, lidas em conjunto, formam um retrato inquietante: instituições cansadas, sociedades polarizadas, guerras prolongadas, tecnologia acelerada e uma perigosa normalização do improviso.

Paul Krugman, agora escrevendo com mais liberdade fora do New York Times, tem sido talvez o mais contido — e, por isso mesmo, o mais revelador. Em seus textos recentes, ele evita o alarmismo fácil. Não fala em colapso iminente nem em crise financeira clássica. Sua previsão para 2026 é mais sutil e mais corrosiva: uma erosão progressiva da confiança pública, especialmente nos Estados Unidos. Para Krugman, o problema central não será a inflação em si, nem o crescimento do PIB, mas a sensação difusa de que os números “não conversam” com a vida real. Custos de moradia, saúde, educação e energia continuarão pressionando a política, mesmo que os indicadores macroeconômicos sugiram estabilidade.

Krugman aponta ainda um risco pouco debatido: o impacto político do boom da inteligência artificial sobre o emprego qualificado e sobre a política monetária. A promessa de produtividade convive com ansiedade social, e essa tensão tende a se manifestar com força nas eleições de meio de mandato de 2026. Sua previsão é clara: não será um ano de rupturas espetaculares, mas de desgaste acumulado, aquele tipo de desgaste que mina governos e abre espaço para soluções simplistas.

Thomas L. Friedman, por sua vez, observa 2026 a partir do tabuleiro global. Em entrevistas e ensaios publicados fora de sua coluna regular, ele sustenta que o mundo caminha para uma fase de pragmatismo cru, quase cínico. A ideia de uma ordem liberal guiada por valores universais perde força, substituída por alianças funcionais, temporárias e negociadas caso a caso. Para Friedman, 2026 será o ano em que as potências deixarão de fingir que compartilham um mesmo projeto civilizatório.

Nesse cenário, conflitos como o do Oriente Médio, a guerra prolongada no Leste Europeu e a rivalidade sino-americana deixam de ser “crises”, no sentido clássico, e passam a ser condições estruturais. Friedman não prevê uma explosão global, mas um mundo permanentemente tenso, em que líderes se especializam mais em administrar riscos do que em construir futuros. O resultado é um sistema internacional menos ideológico, porém também menos confiável, no qual a improvisação se torna política de Estado.

É Slavoj Žižek, como era de se esperar, quem leva esse diagnóstico às últimas consequências simbólicas. Em seus textos recentes no Project Syndicate e em sua newsletter, o filósofo esloveno sugere que 2026 pode marcar a consolidação de um novo “normal” autoritário, ainda que sem ditaduras explícitas. Crises climáticas, escassez de água, emergências sanitárias e guerras prolongadas criam o ambiente perfeito para a suspensão contínua de direitos em nome da sobrevivência coletiva.

Žižek não fala em golpe clássico nem em retorno aos totalitarismos do século XX. Sua previsão é mais perturbadora: o autoritarismo do cotidiano, aceito sem choque, incorporado à rotina administrativa. Estados passam a decidir quem pode circular, consumir, migrar ou protestar com base em algoritmos, emergências e exceções permanentes. Para ele, 2026 será menos o ano do choque e mais o ano da resignação. O mundo seguirá funcionando — mas com menos ilusões sobre democracia, liberdade e escolha.

Jeffrey Sachs, por fim, oferece a leitura mais frontal e mais normativa. Em artigos recentes publicados fora da grande imprensa tradicional, Sachs trata 2026 como um prazo-limite. Seus textos falam abertamente em bifurcação histórica. Ou a comunidade internacional avança até lá em acordos concretos — especialmente em controle nuclear, clima e governança global —, ou entrará numa década de instabilidade sistêmica.

Sachs chama atenção para um dado pouco presente no debate público: a expiração ou fragilização de tratados estratégicos entre 2025 e 2026, especialmente na área nuclear. A ausência de novos acordos, combinada com a proliferação tecnológica e a deterioração da confiança entre potências, cria um ambiente propício a erros de cálculo. Para ele, 2026 pode ser lembrado como o ano em que o mundo escolheu a inércia — e pagou por isso.

Apesar das diferenças de tom e método, há convergências evidentes entre os quatro autores. Todos rejeitam a ideia de que 2026 será um ano de “retorno à normalidade”. Todos percebem que as instituições estão mais frágeis do que aparentam, mesmo quando seguem operando formalmente. E todos apontam, direta ou indiretamente, para a substituição de grandes projetos por gestão contínua de crises.

As divergências, contudo, são igualmente instrutivas. Krugman aposta no desgaste gradual; Friedman, no pragmatismo sem ilusões; Žižek, na normalização da exceção; Sachs, na urgência de decisões estruturais. Juntos, eles não oferecem uma profecia fechada, mas um alerta multifacetado: o mundo de 2026 exigirá mais lucidez e menos autoengano.

Talvez o traço mais inquietante dessas previsões seja justamente a ausência de surpresa. Não há aqui o anúncio de um evento cataclísmico único, mas a descrição de um processo em curso, visível, quase banal. O risco não está no imprevisto, mas na acomodação. Se 2026 marcará o fim de algo, não será o fim da história, mas o fim da ingenuidade. E isso, como a história costuma ensinar, é sempre um momento perigoso — e decisivo.

https://www.brasil247.com/blog/o-que-eles-esperam-em-2026-krugman-friedman-zizek-e-sachs

E se Jesus tivesse nascido em Gaza?

Do jugo romano sobre Belém antiga ao controle militar israelense em Gaza, a história revela como impérios repetem métodos de dominação

Há mais de dois mil anos, Belém era uma vila pobre submetida ao jugo do Império Romano. Soldados vigiavam ruas estreitas, censos, impostos esmagavam famílias, e o medo organizava a vida cotidiana. Foi nesse cenário de dominação e penúria que um casal deslocado, Maria e José, percorreu portas fechadas até que uma manjedoura improvisada, entre animais, se tornasse abrigo. O nascimento celebrado pelo cristianismo não ocorreu no centro do poder, mas à margem dele. Não havia lugar para eles nas estalagens — havia controle, vigilância e exclusão

A força dessa narrativa não reside apenas na dimensão religiosa, mas na sua perturbadora atualidade.

O Natal nasce como denúncia silenciosa: a vida insistindo em existir quando a ordem estabelecida decide que não há espaço para os frágeis. O presépio é, antes de tudo, uma cena política. Ele expõe um sistema incapaz de acolher quem não produz, quem não “serve”, quem não se encaixa no fluxo normalizado do mundo.

Hoje, a cerca de 70 quilômetros dali, Gaza devolve essa imagem em chave trágica e contemporânea. Antes da guerra iniciada em outubro de 2023, o território abrigava cerca de 2,3 milhões de pessoas; desde então, estimativas apontam para uma população em torno de 2,1 milhões, não porque a vida tenha encolhido, mas porque foi interrompida, ferida, arrancada de seus lugares. Quase toda essa população foi deslocada ao menos uma vez, muitas vezes repetidamente, numa geografia onde a ideia de “lar” se tornou provisória, frágil, desmontável.

Quando se fala em Gaza, os números costumam falhar por excesso de hábito: viram estatística, painel, argumento. Mas eles carregam um peso moral incontornável. Indicam a escala de uma vida coletiva empurrada para fora de si. Hospitais atingidos, bairros reduzidos a escombros, famílias inteiras em deslocamentos sucessivos, crianças nascendo em tendas improvisadas, sem água potável, eletricidade ou medicamentos. Em vez de discutir apenas “zonas”, “alvos” e “operações”, a pergunta decisiva permanece intocada: onde está o lugar humano quando tudo o que deveria protegê-lo se converte em risco?

Belém, por sua vez, é hoje uma pequena cidade com cerca de 30 mil habitantes, inserida num Estado altamente militarizado, onde a presença constante de forças armadas e controles rígidos molda o cotidiano. O turismo definha, a economia local encolhe, e o Natal acontece em tom contido, quase sussurrado. A cidade onde nasceu o símbolo maior da esperança cristã celebra cercada por um mundo em convulsão.

É nesse ponto que o Natal deixa de ser rito e se torna pergunta moral.

Não há coerência em celebrar a manjedoura enquanto se normaliza a morte de crianças como ruído inevitável do mundo. A espiritualidade, quando existe, não é fuga: é responsabilidade. É recusar a anestesia que transforma dor em abstração. É chamar as coisas pelo nome, não para inflamar ódios, mas para impedir que a linguagem seja cúmplice do apagamento.

E então a reflexão chega sem ornamento, como deve ser: e se Jesus tivesse nascido em Gaza nos últimos três anos?

Teria sobrevivido aos bombardeios? Em que rua haveria abrigo?

Em qual hospital haveria incubadora?

Teria havido tempo para o nome antes da sirene?

Essas perguntas não buscam efeito retórico; medem a distância entre a história que veneramos e o presente que aceitamos. Se o nascimento do Príncipe da Paz ocorreu entre portas fechadas e precariedade, o mínimo que se exige de nós é não transformar a precariedade alheia em paisagem distante, consumível, descartável.

Neste Natal, escolho estar atento e forte. Não confundo tolerância com conivência, nem silêncio com paz. Que a mesa seja simples, a palavra responsável e o gesto consequente. Que a esperança não seja ornamento, mas prática cotidiana. E que a alegria — se vier — nasça do compromisso com a vida inteira, indivisível e comum a todos, não somos todos “ondas de um mesmo mar, estrelas de um mesmo céu?”

https://www.brasil247.com/blog/e-se-jesus-tivesse-nascido-em-gaza

O homem que vigia o mundo nuclear

A New Yorker expõe como inspeções, relatórios e diplomacia calibrada sustentam a paz nuclear num planeta onde guerras cercam usinas e tratados enfraquecem

Leio há muitos anos, com certa regularidade, os principais artigos da revista The New Yorker, fundada em 1925 e desde então convertida em uma das colunas mestras da cultura intelectual norte-americana. Ao longo de um século, a revista não apenas acompanhou o seu tempo: ajudou a interpretá-lo, tensioná-lo e, muitas vezes, antecipá-lo. Foi ali que vozes como J. D. Salinger, Truman Capote e John Updike encontraram espaço para amadurecer uma escrita que cruzava literatura, jornalismo e pensamento crítico. Não é casual que seus textos circulem com igual peso em redações, universidades e centros de pesquisa. A New Yorker construiu uma tradição em que a reportagem longa não se limita a informar, mas organiza o mundo em camadas históricas, morais e políticas. É dentro desse legado — exigente, sofisticado e globalmente influente — que se insere o artigo de Robin Wright.

Em Going Nuclear Without Blowing Up (Algo como “Lidando com o nuclear sem provocar uma explosão”), Wright não escreve apenas sobre energia nuclear. Ela escreve sobre poder, fragilidade institucional e risco civilizatório. Ao acompanhar a rotina e as decisões de Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o texto revela um mundo em que a estabilidade global depende menos de grandes discursos e mais de inspeções técnicas, relatórios precisos e negociações conduzidas no limite da exaustão política e, em alguns casos, do perigo físico real.

Grossi surge como personagem central de uma era marcada pela erosão do multilateralismo. A AIEA foi concebida para um contexto de Guerra Fria, em que dois grandes blocos mantinham canais previsíveis de negociação e controle. O cenário atual é radicalmente distinto. Hoje, o risco nuclear não se concentra apenas nos arsenais declarados, mas na disseminação silenciosa de capacidades, no acúmulo opaco de material físsil e na combinação explosiva entre instabilidade política, conflito armado e infraestrutura nuclear sensível.

O episódio da usina de Zaporizhzhia, no coração da guerra entre Rússia e Ucrânia, ocupa lugar simbólico no artigo. Pela primeira vez na história, uma grande central nuclear se transforma em território disputado militarmente. Grossi e sua equipe atravessam zonas de combate para tentar preservar sistemas mínimos de segurança, conscientes de que um erro, um ataque mal calculado ou uma falha prolongada de energia poderia produzir uma catástrofe transnacional. Não se trata mais de prevenção técnica em tempos de paz, mas de contenção nuclear em ambiente de guerra aberta.

Robin Wright deixa claro que Grossi compreende algo essencial: a ameaça nuclear contemporânea não se resume à proliferação vertical, ao aumento do número de ogivas em países que já as possuem. O risco maior está na proliferação horizontal, na possibilidade de que múltiplos Estados alcancem rapidamente o limiar tecnológico necessário para produzir armas nucleares. Esse cenário, menos visível e mais difuso, é potencialmente mais desestabilizador do que as antigas corridas armamentistas.

O Irã aparece como um dos pontos mais delicados dessa equação. Sob a liderança de Grossi, a AIEA apontou falhas graves de transparência e inconsistências em declarações oficiais, sem afirmar a existência de um programa ativo de armas nucleares. Essa distinção, aparentemente técnica, é politicamente explosiva. Cada palavra de um relatório pode justificar sanções, negociações ou ações militares. Grossi atua, portanto, em um campo minado linguístico, onde precisão não é virtude acadêmica, mas instrumento de contenção geopolítica.

O texto também revela a solidão estrutural da AIEA. A agência depende da cooperação dos Estados que inspeciona, mas não dispõe de meios coercitivos. Pode verificar, relatar, advertir — mas não impor. Sua autoridade é técnica e moral, não militar. Em um sistema internacional cada vez mais fragmentado, essa limitação se torna evidente. Grossi reconhece, com discrição diplomática, que o sistema ONU sofre de um déficit crescente de capacidade executiva. As normas existem; o cumprimento, nem sempre.

Há, ainda, uma dimensão humana que a reportagem explora com inteligência. Grossi é apresentado como alguém disciplinado, metódico, fisicamente ativo, ligado à família e à vida comunitária. Não como adorno narrativo, mas como contraponto à carga psicológica de lidar diariamente com cenários de risco extremo. A gestão do perigo nuclear não é feita apenas por algoritmos, sensores e protocolos, mas por indivíduos capazes de resistir à pressão política sem ceder ao alarmismo nem à complacência.

Ao final da leitura, fica evidente que Going Nuclear Without Blowing Up é mais do que um perfil. É um retrato do nosso tempo. Um tempo em que a paz nuclear depende de detalhes invisíveis ao grande público, de relatórios técnicos lidos com lupa por chancelerias e comandos militares, de visitas feitas sob escolta armada a instalações que jamais deveriam estar em zonas de guerra. Rafael Grossi aparece menos como herói e mais como guardião de um equilíbrio precário, sustentado por instituições que resistem, apesar de tudo, ao desgaste do mundo contemporâneo.

É por isso que esse artigo importa. Ele não fala apenas de energia nuclear. Fala da fragilidade da ordem internacional, da sobrevivência do multilateralismo técnico e da fina linha que separa controle e colapso. A New Yorker, fiel à sua melhor tradição, não nos entrega respostas fáceis. Nos obriga a encarar a pergunta mais incômoda de todas: o que acontece quando a racionalidade técnica se torna a última barreira entre o mundo que conhecemos e o desastre que insistimos em flertar.

https://www.brasil247.com/blog/o-homem-que-vigia-o-mundo-nuclear

A Europa em queda livre

Estagnação econômica, dependência tecnológica e irrelevância diplomática empurram a Europa para um rebaixamento histórico

Michel Houellebecq nunca escreveu para consolar. Romancista francês conhecido por transformar o mal-estar ocidental em matéria literária, ele construiu, ao longo de três décadas, uma obra atravessada pela ideia de declínio. Em 2014, sintetizou seu diagnóstico com brutal clareza: “A França desistiu do progresso”. Para Houellebecq, a Europa não apenas envelheceu — transformou seus próprios cidadãos em turistas, espectadores dóceis de uma civilização cansada de si mesma e cada vez menos disposta a disputar o futuro

Hoje, essa leitura deixou de ser provocação literária e passou a funcionar como chave interpretativa do presente europeu.

O crescimento econômico do continente, já frágil há anos, aproxima-se perigosamente da estagnação. Até a Alemanha, motor industrial da Europa no pós-guerra, perde fôlego e previsibilidade.

O dinamismo europeu foi substituído por dependências estruturais difíceis de disfarçar: a tecnologia vem majoritariamente dos Estados Unidos; os minerais estratégicos e cadeias críticas passam pela China.

Qualquer analista minimamente imparcial há de concordar que a Europa produz menos futuro e administra melhor sua paisagem — convertida, com eficiência, em vitrine turística global.

Convém evitar caricaturas fáceis.

A União Europeia não precisa criar um Vale do Silício nem competir em escala demográfica com superpotências asiáticas.

Ainda assim, considero ser impossível ignorar o processo de “provincialização” do continente — conceito formulado por Hans-Georg Gadamer, um dos mais influentes filósofos alemães do século XX, para designar sociedades que perdem centralidade histórica sem perceber plenamente as consequências.

As negociações sobre a guerra na Ucrânia escancararam esse deslocamento: a Europa observa, acompanha, comenta — raramente decide. É como se o velho continente tivesse lutado pelo protagonismo para, neste 2025, ter que se contentar com a função de mero figurante.

Esse rebaixamento incomoda, mas não precisa ser vivido como tragédia civilizatória.

Um acerto de contas com o declínio europeu — econômico, político e cultural — pode produzir algo raro na política contemporânea: lucidez.

Depois de um século exercendo poder global com resultados ambíguos, talvez seja hora de abandonar a obsessão pela liderança permanente e aceitar uma condição menos grandiosa, porém mais honesta e sustentável. Querendo ou não, esta deve ser a única saída possível. Melhor perder os anéis mas conservar os dedos. O que vocês acham?

Ao menos Bruxelas já não opera sob negação absoluta. O reconhecimento mais explícito veio de Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, figura central na preservação do euro após a crise financeira de 2008. Em relatório recente, Draghi listou falhas estruturais profundas: baixa produtividade, perda de competitividade, atraso tecnológico e incapacidade crônica de investimento estratégico. O diagnóstico é sólido; o receituário político que o acompanha, contudo, permanece tímido, fragmentado e excessivamente cauteloso.

As respostas políticas disponíveis pouco ajudam.

A extrema direita oferece isolamento identitário e fechamento de fronteiras como solução mágica para problemas estruturais.

O centro aposta em discursos genéricos sobre remilitarização e inovação tecnológica, quase sempre desconectados de uma estratégia industrial consistente.

A esquerda oscila entre denunciar o excesso de ambição europeia ou aceitar o recuo como destino histórico inevitável.

Falta o que o historiador britânico Eric Hobsbawm, referência mundial na análise das crises do capitalismo, chamou de uma verdadeira “política do declínio”: realista, estratégica, sem nostalgia imperial nem resignação confortável. E a expressão do velho ditado, repaginado ao avesso: a boca entortou o cachimbo, e não o contrário.

Internamente, isso exige romper com o fetiche da austeridade que domina a política econômica europeia desde os anos 1990. O historiador econômico Adam Tooze, professor da Universidade Columbia e uma das vozes mais respeitadas da análise macroeconômica global, foi mordaz ao definir os tecnocratas europeus como “o Talibã do neoliberalismo”.

Convenhamos: flexibilizar regras fiscais, coordenar investimentos e recuperar capacidade produtiva não é radicalismo ideológico — é pragmatismo tardio diante de um mundo que já mudou.

No plano externo, a promessa de autonomia em relação aos Estados Unidos revelou-se ilusória. A dependência apenas se aprofundou. Comprar armas, energia e tecnologia americanas em larga escala não recoloca a Europa na vanguarda industrial; apenas cristaliza sua posição subordinada em um sistema internacional que ajudou a desenhar, mas já não controla.

A soberania proclamada virou retórica; a dependência, prática cotidiana. Não conseguem resolver o problema da segurança do continente, e a guerra na Ucrânia mostra isso de forma contundente. Não conseguem nem mesmo fechar o maior acordo comercial do planeta, que seria aquele que se arrasta há 26 anos de tentativas frustradas para obter algum consenso entre a Europa e o Mercosul.

Reinventar-se exigirá pensamento heterodoxo, inclusive na relação com a China. A integração crítica tornou-se inevitável. A cooperação climática é indispensável, sobretudo porque Pequim lidera hoje grande parte da transição energética global. Submissão estratégica, porém, é inaceitável. Engajar-se com critérios claros, salvaguardas comerciais e interesses definidos é mais realista do que o confronto retórico vazio ou o alinhamento automático.

A experiência britânica serve como advertência histórica.

No pós-guerra, o Reino Unido — potência imperial em declínio — optou por alinhar sua política externa e econômica aos Estados Unidos, trocando autonomia por uma chamada “relação especial”.

Ganhou previsibilidade, perdeu margem de decisão.

A Europa não precisa repetir esse roteiro nem insistir em fantasias de grandeza tardia que já não encontram lastro material.

Em geopolítica e clima, o continente pode cumprir metas sem ser protagonista absoluto. Melhor buscar estabilidade estratégica — o “meio da tabela”, como dizem os ingleses no futebol — do que insistir em liderar um campeonato cujas regras mudaram sem pedir autorização a Bruxelas.

O problema europeu, no fundo, não é apenas econômico ou institucional. É histórico, cultural e mental.

Durante séculos, a Europa confundiu poder com virtude, domínio com civilização, centralidade com destino natural. Essa soberba produziu impérios, guerras e ruínas — e, mais recentemente, acomodação. O continente habituou-se primeiro a mandar, depois a aconselhar, agora a comentar.

E, enquanto não encarar, sem indulgência nem nostalgia, que o mundo já não gira ao seu redor, a Europa seguirá em queda livre: elegante, bem preservada, eficiente como museu vivo — e progressivamente irrelevante como força histórica.

O plano americano pressiona a Europa — o planeta, porém, clama por uma agenda de humanidade

Enquanto a Casa Branca exige mais gastos militares europeus, campos de refugiados crescem e a fome se alastra, lembrando que viver é mais urgente que vencer

O retorno do ouro ao centro do debate monetário internacional não é fruto de nostalgia nem de especulação retórica. É consequência direta de decisões políticas tomadas na última década — e aceleradas a partir de fevereiro de 2022, quando a Rússia foi parcialmente excluída do sistema SWIFT após a invasão da Ucrânia. A partir daquele momento, um recado ficou claro para dezenas de países: reservas em dólar e acesso à infraestrutura financeira ocidental deixaram de ser garantias técnicas e passaram a ser variáveis geopolíticas.

É nesse contexto que os países do BRICS, com destaque para China e Rússia, intensificaram a acumulação de ouro físico e a reorganização de seus mecanismos de comércio exterior. Dados do World Gold Council indicam que, entre 2020 e 2024, os bancos centrais compraram mais de 4.800 toneladas de ouro — o maior volume desde o fim do padrão-ouro — e mais de 50% dessas compras foram realizadas por economias emergentes, especialmente China, Rússia, Índia e países do Oriente Médio.

A China é hoje o maior produtor mundial de ouro, com produção anual estimada entre 360 e 380 toneladas. Pequim, no entanto, divulga apenas parte de suas aquisições oficiais. Em 2023 e 2024, o Banco Popular da China declarou compras modestas, enquanto relatórios de mercado e análises de fluxo sugerem volumes significativamente superiores adquiridos por canais estatais paralelos. O resultado é uma política deliberada de opacidade, que dificulta a mensuração exata das reservas, mas reforça sua função estratégica.

A Rússia segue trajetória semelhante. Antes das sanções, o Banco Central russo já vinha reduzindo sistematicamente sua exposição a títulos do Tesouro americano. Entre 2018 e 2021, Moscou praticamente zerou sua carteira de Treasuries e elevou a participação do ouro em suas reservas para patamares superiores a 20%. Mesmo com ajustes recentes para garantir liquidez interna, o metal permanece como ativo central de proteção contra bloqueios financeiros.

Quando se observa o conjunto ampliado do BRICS e países associados — incluindo África do Sul, Irã, Cazaquistão e Uzbequistão —, o peso estrutural se torna evidente. Esses países respondem por algo próximo de metade da produção física global de ouro, segundo estimativas consolidadas de mercado. Não se trata de controle formal, mas de capacidade de influência sobre a oferta real, em contraste com os mercados financeiros ocidentais, fortemente baseados em derivativos e contratos de papel.

O comportamento dos bancos centrais reforça essa inflexão. Em 2022 e 2023, as compras oficiais de ouro superaram 1.000 toneladas anuais, patamar que não era observado desde os anos 1960. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantiveram suas reservas estáveis em cerca de 8.133 toneladas, enquanto países europeus adotaram postura defensiva. A Alemanha, por exemplo, só conseguiu repatriar integralmente parte de seu ouro armazenado em Nova York e Londres após um longo processo iniciado em 2013, concluído apenas em 2017 — um episódio que alimentou questionamentos sobre soberania monetária.

O contraste com o final dos anos 1990 é revelador. Entre 1999 e 2002, o Reino Unido vendeu aproximadamente 395 toneladas de ouro sob autorização do então chanceler Gordon Brown. O preço médio girava em torno de US$ 275 por onça. Em 2025, o mesmo volume equivaleria a mais de US$ 50 bilhões. Não foi um erro isolado. O Acordo de Washington sobre o Ouro, assinado em 1999 por 15 países europeus, buscou conter vendas desordenadas após anos de desvalorização deliberada do metal.

O que mudou foi o ambiente político. O ouro voltou a cumprir uma função que o sistema financeiro global tentou neutralizar: servir como ativo fora do alcance direto de sanções, congelamentos e bloqueios unilaterais. Não por acaso, Rússia e China liquidam hoje a maior parte de seu comércio bilateral em yuan e rublo. A União Econômica Eurasiática faz o mesmo. A Índia avança com cautela, pressionada por déficits comerciais assimétricos, especialmente no setor energético.

É nesse cenário que surge o projeto conhecido como Unit. Não se trata de uma moeda única do BRICS, nem de um substituto imediato do dólar. Trata-se de um instrumento digital experimental de liquidação comercial, lastreado por uma cesta composta por cerca de 40% de ouro físico e 60% de moedas nacionais. O projeto-piloto foi apresentado em outubro de 2024 por um instituto ligado à Academia Russa de Ciências, com emissão simbólica inicial. Seu valor não está no volume, mas no sinal político.

A mensagem é inequívoca: o dólar não perdeu sua centralidade, mas perdeu exclusividade. O ouro, longe de representar um retorno ao passado, passou a operar como âncora de credibilidade em um sistema fragmentado. Para os BRICS, não é ideologia. É cálculo. Um ajuste estrutural diante de um mundo em que a moeda dominante deixou de ser neutra. E, quando a confiança se torna condicional, os Estados recorrem ao que não pode ser bloqueado com uma assinatura.

https://www.brasil247.com/blog/ouro-no-centro-do-experimento-monetario-dos-brics

O plano americano pressiona a Europa — o planeta, porém, clama por uma agenda de humanidade

Enquanto a Casa Branca exige mais gastos militares europeus, campos de refugiados crescem e a fome se alastra, lembrando que viver é mais urgente que vencer

A nova estratégia externa divulgada pelos Estados Unidos em 5 de dezembro de 2025 mira a Europa com bisturi afiado. O documento não adota meias-palavras: diagnostica uma Europa envelhecida, hesitante, acomodada em políticas sociais que teriam perdido eficiência diante de crises econômicas e migratórias. Oferece cooperação, mas condicionada a reformas profundas — mais gasto militar, menos dependência, integração produtiva e reação imediata ao risco de perda de competitividade global.

Em seu tom, ecoa o receituário clássico das grandes potências quando percebem que seu parceiro não acompanha o ritmo da História.

Washington — a capital, não este Washington que digita — espera uma Europa musculosa, disposta a pagar sua parte na OTAN e a parar de fingir que o guarda-chuva americano é brinde de hotel cinco estrelas. Há, no texto, algo de advertência e algo de estratégia.

Mas, ao analisá-lo com atenção, sinto que ele revela algo ainda maior — não apenas sobre o Velho Continente, mas sobre a condição alarmante de um mundo que já não sabe para onde caminha.

Entre os pontos mais enfáticos do documento, a imigração aparece como uma das razões do que o governo norte-americano enxerga como declínio europeu. Mas discordo dessa interpretação. Nenhuma civilização se degradou por acolher gente, mas muitas se perderam quando viraram o rosto para o sofrimento humano.

Migrar é tão antigo quanto o fogo. Quando o primeiro grupo humano deixou cavernas frias para seguir o rastro de animais, não buscava aventura, mas sobrevivência. E, se havia um bem sagrado na rotina ancestral, era manter aceso o fogo do lar — porque, em noites geladas, um braseiro era a diferença entre a continuidade da vida e sua extinção. A espécie humana migrou quando a lenha rareou, quando a caça sumiu, quando o inverno prolongado matou plantações.

Movimento não é opção: é condição vital. O instinto de caminhar para onde se pode viver é tão natural quanto proteger uma chama contra o vento.

Hoje não fugimos da Era Glacial, mas das suas equivalências contemporâneas: guerras, fome, colapso político, violência armada. Segundo o ACNUR, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas em 2024, o maior número já registrado.

Não é a imigração que explica o colapso — é o colapso que explica a imigração.

E, se um refugiado foge de Gaza bombardeada, do Sudão devastado ou de Beirute — onde o desemprego ultrapassa 30% e a inflação destrói salários como fogo em palha seca — ele apenas repete o gesto ancestral daqueles que protegiam brasas na palma da mão para recomeçar em outro vale.

Ao apontar falhas europeias — lentidão, burocracia, baixa natalidade, desequilíbrio fiscal — o documento parece olhar apenas o espelho alheio. No entanto, a decadência atravessa continentes.

Os Estados Unidos convivem com 770 mil pessoas em situação de rua, segundo o HUD, número que cresce ano após ano. Cresce também o extremismo interno, o desencanto com a democracia, a violência armada. Se a Europa se desgasta pelas bordas, os EUA se desgastam por dentro.

E não estão sozinhos.

A fome avança na África e no Oriente Médio com números que lembram eras pré-industriais. Na América Latina, a desigualdade produz êxodos silenciosos. O planeta respira guerras, pandemias, desastres climáticos, manipulação digital, autoritarismos reciclados. A sensação de declínio é global — não europeia.

O documento sugere um mundo reorganizado por blocos estratégicos e interesses imediatos. Mas vejo nisso um risco profundo: o esgotamento do multilateralismo, justamente quando ele é indispensável. Problemas globais não se resolvem com fronteiras fechadas. Mudanças climáticas atravessam oceanos, o tráfico ignora alfândegas, vírus não pedem visto. O planeta precisa de coordenação, não de cercas, muros, isolacionismo.

Carrego comigo uma convicção: não sobreviveremos como civilização se continuarmos pensando como arquipélago. Se cada país cuidar apenas de si, o mundo se desmancha como muralha antiga. É preciso reconstruir solidariedade, não como gesto piegas ou caridoso, mas como instinto de autopreservação coletiva.

Não proponho utopias ingênuas. Proponho lucidez. A única saída está no reconhecimento de que somos uma só família humana. Fóruns multilaterais precisam ser fortalecidos — ONU, COPs, acordos regionais — porque a alternativa é o caos.

Guerras começam quando portas se fecham. A paz nasce quando elas se abrem. Será novidade essa minha última afirmação?

Se a Europa deve rever modelos, que o faça. Se os EUA reivindicam liderança, que assumam também responsabilidade ética, moral, espiritual até. Mas o essencial é outro: nenhum projeto civilizatório será sustentável enquanto milhões lutarem para existir.

O documento norte-americano pode oferecer pistas para reformas pragmáticas, mas é preciso enxergar além do cálculo geopolítico. A pergunta não é como salvar a Europa, mas como salvar o mundo de nós mesmos. O refugiado que bate à porta não ameaça civilizações — ele as lembra de que ainda existe humanidade.

A Terra é nossa única casa. E casa nenhuma permanece quente se apagarmos o fogo que protege a vida.

A estratégia recente dos EUA evidencia o quanto o planeta precisa de uma agenda de humanidade

O plano dos EUA reforça OTAN e contenção, mas ignora que a maior urgência mundial é proteger pessoas, não muros, e reconstruir pontes de humanidade

A nova estratégia externa divulgada pelos Estados Unidos em 5 de dezembro de 2025 mira a Europa com bisturi afiado. O documento não adota meias-palavras: diagnostica uma Europa envelhecida, hesitante, acomodada em políticas sociais que teriam perdido eficiência diante de crises econômicas e migratórias. Oferece cooperação, mas condicionada a reformas profundas — mais gasto militar, menos dependência, integração produtiva e reação imediata ao risco de perda de competitividade global.

Em seu tom, ecoa o receituário clássico das grandes potências quando percebem que seu parceiro não acompanha o ritmo da História.

Washington — a capital, não este Washington que digita — espera uma Europa musculosa, disposta a pagar sua parte na OTAN e a parar de fingir que o guarda-chuva americano é brinde de hotel cinco estrelas. Há, no texto, algo de advertência e algo de estratégia.

Mas ao analisá-lo com atenção, sinto que ele revela algo ainda maior — não apenas sobre o Velho Continente, mas sobre a condição alarmante de um mundo que já não sabe para onde caminha.

Entre os pontos mais enfáticos do documento, a imigração aparece como uma das razões do que o governo norte-americano enxerga como declínio europeu. Mas discordo dessa interpretação. Nenhuma civilização se degradou por acolher gente, mas muitas se perderam quando viraram o rosto para o sofrimento humano.

Migrar é tão antigo quanto o fogo. Quando o primeiro grupo humano deixou cavernas frias para seguir o rastro de animais, não buscava aventura, mas sobrevivência. E se havia um bem sagrado na rotina ancestral, era manter aceso o fogo do lar — porque em noites geladas, um braseiro era a diferença entre a continuidade da vida e sua extinção. A espécie humana migrou quando a lenha rareou, quando a caça sumiu, quando o inverno prolongado matou plantações.

Movimento não é opção: é condição vital. O instinto de caminhar para onde se pode viver é tão natural quanto proteger uma chama contra o vento.

Hoje não fugimos da Era Glacial, mas das suas equivalências contemporâneas: guerras, fome, colapso político, violência armada. Segundo o ACNUR, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas em 2024, o maior número já registrado.

Não é a imigração que explica o colapso — é o colapso que explica a imigração.

E se um refugiado foge de Gaza bombardeada, do Sudão devastado ou de Beirute — onde o desemprego ultrapassa 30% e a inflação destrói salários como fogo em palha seca — ele apenas repete o gesto ancestral daqueles que protegiam brasas na palma da mão para recomeçar em outro vale.

Ao apontar falhas europeias — lentidão, burocracia, baixa natalidade, desequilíbrio fiscal — o documento parece olhar apenas o espelho alheio. No entanto, a decadência atravessa continentes.

Os Estados Unidos convivem com 770 mil pessoas em situação de rua, segundo o HUD, número que cresce ano após ano. Cresce também o extremismo interno, o desencanto com a democracia, a violência armada. Se a Europa se desgasta pelas bordas, os EUA se desgastam por dentro.

E não estão sozinhos.

A fome avança na África e no Oriente Médio com números que lembram eras pré-industriais. Na América Latina, a desigualdade produz êxodos silenciosos. O planeta respira guerras, pandemias, desastres climáticos, manipulação digital, autoritarismos reciclados. A sensação de declínio é global — não europeia.

O documento sugere um mundo reorganizado por blocos estratégicos e interesses imediatos. Mas vejo nisso um risco profundo: o esgotamento do multilateralismo, justamente quando ele é indispensável. Problemas globais não se resolvem com fronteiras fechadas. Mudanças climáticas atravessam oceanos, o tráfico ignora alfândegas, vírus não pedem visto. O planeta precisa de coordenação, não de cercas, muros, isolacionismo.

Carrego comigo uma convicção: não sobreviveremos como civilização se continuarmos pensando como arquipélago. Se cada país cuidar apenas de si, o mundo se desmancha como muralha antiga. É preciso reconstruir solidariedade, não como gesto piegas, caridoso, mas como instinto de autopreservação coletiva.

Não proponho utopias ingênuas. Proponho lucidez. A única saída está no reconhecimento de que somos uma só família humana. Fóruns multilaterais precisam ser fortalecidos — ONU, COPs, acordos regionais — porque a alternativa é o caos.

Guerras começam quando portas se fecham. Paz nasce quando elas se abrem. Será novidade essa minha última afirmação?

Se a Europa deve rever modelos, que o faça. Se os EUA reivindicam liderança, que assumam também responsabilidade ética, moral, espiritual até. Mas o essencial é outro: nenhum projeto civilizatório será sustentável enquanto milhões lutarem para existir.

O documento norte-americano pode oferecer pistas para reformas pragmáticas, mas é preciso enxergar além do cálculo geopolítico. A pergunta não é como salvar a Europa, mas como salvar o mundo de nós mesmos. O refugiado que bate à porta não ameaça civilizações — ele as lembra de que ainda existe humanidade.

A Terra é nossa única casa. E casa nenhuma permanece quente se apagarmos o fogo que protege a vida.

Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder

OO século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão

Nações que planejam o amanhã vencem o hoje. Com planejamento institucional e inteligência estratégica, China, Brasil e Singapura forjaram progressos históricos. O Brasil tem lições do passado para guiar seu futuro. Curioso para saber como políticas de Estado podem mudar tudo?

A história contemporânea ensina uma lição cristalina: nações que florescem transcendem os ciclos eleitorais, forjando políticas de Estado que superam a efemeridade dos governos. O planejamento institucional e a inteligência estratégica não são meros recursos administrativos — são o alicerce de uma governança visionária e do progresso nacional duradouro.

Ascensão chinesa e meio século de transformação planejada

O milagre chinês ilustra o poder da estratégia bem orquestrada. Em 1978, com 962 milhões de habitantes, IDH de 0,423 e renda per capita de US$ 156, a China era um gigante adormecido. Hoje, com 1,409 bilhão de pessoas, ostenta IDH de 0,768 e PIB per capita de US$ 12.720 — um salto de mais de 8.000% na renda individual.

Entre 1979 e 2018, o PIB chinês cresceu a uma média anual de 9,5%, o que o Banco Mundial classificou como “o mais rápido crescimento econômico sustentado de um grande país na história”. Esse avanço tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, evidenciando o impacto transformador de políticas de Estado.

Esse êxito não foi fortuito. A China estruturou planos quinquenais que aliam visão de longo prazo a uma execução implacável. Cada plano define metas precisas para setores como infraestrutura, educação e tecnologia. O resultado? Uma economia que, de US$ 150 bilhões em 1978, atingiu US$ 17 trilhões em 2021, consolidando-se como a segunda maior do mundo.

A estratégia chinesa revela a distinção entre políticas de governo e de Estado. Governos são transitórios; o Estado é perene. A China ergueu instituições que sustentam projetos de décadas, garantindo coerência estratégica, independentemente de quem esteja no comando.

Brasil e os ciclos virtuosos de Vargas e JK

O Brasil já viveu eras em que o pensamento de Estado prevaleceu sobre o imediatismo. Na Era Vargas (1930-1945 e 1951-1954), o país lançou seu primeiro grande projeto de nação. De 1930 a 1950, a população cresceu de 33 para 52 milhões, o PIB per capita avançou 2,5% ao ano, e a industrialização ganhou raízes sólidas.

Pense no Brasil como uma orquestra: cada setor econômico é um grupo de instrumentos, cada política pública, uma partitura. O Estado, como maestro, harmoniza essas vozes ao longo de décadas. Vargas foi o pioneiro nessa regência, criando a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Petrobras (1953) e as bases da indústria brasileira. Ele via o Brasil como um projeto de nação, não como um palco eleitoral.

Juscelino Kubitschek (1956-1961) ampliou essa visão com o Plano de Metas, prometendo “50 anos em 5”. Com 61 milhões de habitantes, o Brasil viu o PIB total crescer 7% ao ano, com o PIB per capita subindo cerca de 30% no período. A indústria automobilística nasceu, e Brasília foi erguida.

Os frutos dessas políticas ecoam: em 1950, o IDH brasileiro era de 0,345; em 1980, alcançou 0,549. Hoje, com 216 milhões de habitantes, o país tem IDH de 0,760 e PIB per capita de US$ 11.351, ocupando a 87ª posição no ranking global de desenvolvimento humano.

Vargas e JK compartilhavam uma convicção: o Brasil era um Estado, não apenas um governo. Criaram instituições perenes, bases industriais robustas e transformações que moldaram gerações.

Singapura e o modelo euro-asiático de planejamento

Singapura é outro farol de planejamento estratégico. Em 1965, recém-independente, tinha 1,9 milhão de habitantes, IDH de 0,613 e uma economia ancorada no comércio portuário. Com disciplina e visão, transformou-se radicalmente.

Seu plano diretor, revisado a cada década, projeta 50 anos à frente, um exemplo raro de foresight. Hoje, com 5,9 milhões de habitantes, Singapura exibe IDH de 0,949 (9º no mundo) e PIB per capita de US$ 88.429, entre os mais altos do planeta.

O desenvolvimento seguiu etapas claras: trabalho intensivo nos anos 1960, exportações nos 1970, competitividade nos 1980 e inovação nos 1990. De 1965 a 1990, o PIB per capita saltou de US$ 516 para US$ 11.900 — crescimento de mais de 2.000% em 25 anos.

Planos quinquenais de pesquisa e inovação, com 2% do PIB investido em P&D entre 2021 e 2025, posicionaram Singapura como líder asiático em inovação, segundo o Global Innovation Index. O país prova que limitações geográficas podem ser superadas por estratégias inteligentes.

Urgência de pensar como estado

A diferença entre governar e construir um Estado está no horizonte temporal e na continuidade. Governos gerenciam o agora; Estados arquitetam o amanhã. Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder.

Planejamento institucional e inteligência estratégica são pilares da governança responsável. Não se trata de autoritarismo, mas de consensos nacionais sobre prioridades de longo prazo. É construir instituições que pensem e ajam em décadas, imunes às turbulências políticas de curto prazo.

O século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão. A China mostrou que é possível. Singapura provou que tamanho não é obstáculo. O Brasil já trilhou esse caminho. A questão é: teremos a lucidez para retomá-lo?

O Brasil atravessa o campo de gravidade instável da Casa Branca e não perde o eixo

O Brasil venceu ao não se impressionar com anúncios apocalípticos, reconhecendo que a tempestade anunciada frequentemente é apenas vapor político destinado a alimentar manchetes de curto prazo.

Negociar com a Casa Branca de Donald Trump lembra caminhar por um campo de gravidade instável: o chão se desloca, as forças mudam de direção sem aviso, e até o ar parece alterar densidade a cada gesto presidencial. Quem tenta se apoiar em regras fixas se perde. Quem mantém o centro de gravidade, vence. O Brasil fez isso — e derrotou uma das investidas mais ruidosas da diplomacia americana recente.

Trump decidiu punir Brasília com uma sobretaxa que elevava para 50% o custo de certas exportações brasileiras. O gesto nasceu menos do comércio e mais da irritação: a prisão iminente de Jair Bolsonaro e a firmeza brasileira frente às Big Techs dos EUA. Era política emocional, travestida de estratégia comercial.

Lula, no entanto, não correu para a mesa de negociação. Preferiu reforçar a independência do Judiciário, manter a agenda regulatória e deixar claro que o país não seria chantageado por surtos tarifários embalados em melodrama presidencial. Ao agir assim, preservou soberania e ainda ampliou popularidade interna.

Enquanto isso, nos EUA, pesquisas revelavam deterioração do humor do eleitorado. Os preços nos supermercados pressionavam famílias e encurralavam o próprio Trump. A ala econômica da Casa Branca entendeu que manter tarifas agrícolas era suicídio político. O cálculo doméstico pesou mais que qualquer disputa com Brasília.

O recuo veio sem cerimônia: as sobretaxas desapareceram como se nunca tivessem existido. Um reconhecimento tácito da vitória brasileira.

Esse episódio é útil para compreender algo maior: Trump raramente age com estratégia coerente. Seus instintos vêm primeiro; seus assessores tentam convertê-los em geoeconomia agressiva depois. A ordem internacional, sob sua influência, deixa de ser sistema e passa a funcionar como um território instável, onde cada movimento responde a impulsos e não a doutrinas.

A Casa Branca mistura política, cultura, retaliação e vaidade em doses equivalentes. Nada é estável. Nada é linear. Tarifas viram instrumentos de vingança ou recados pessoais. Diplomacia vira espetáculo. A lógica lembra mais um corretor de imóveis brigando pela esquina mais iluminada de Manhattan do que o chefe de Estado da maior potência militar do planeta.