Transição energética e meio ambiente

O Globo tentou enquadrar a Amazônia no Projac, mas Belém enquadrou o mundo

O erro não foi escolher Belém. O erro foi um editorial raso confundir país com calçada, Amazônia com transtorno e COP com evento de gala

No dia 15 de novembro de 2025, o jornal O Globo publicou um editorial afirmando, de forma categórica, que “era previsível que Belém não tinha estrutura para sediar um evento dessa magnitude.” Ali estava o eixo da argumentação: a COP30 teria sido um equívoco brasileiro, fruto de voluntarismo político, falta de planejamento e desconhecimento técnico. Era, segundo o jornal, um erro anunciado — um fracasso escrito antes mesmo do início.

Mas bastava ler além da superfície para perceber que o problema não estava em Belém. O problema estava na lente com que o editorial via o Brasil: uma lente estreita, calibrada desde sempre para enxergar o país apenas quando o país se parece com o Rio de Janeiro ou São Paulo. Para essa lente, o restante do território nacional é apenas ruído, paisagem, cenário — um Brasil periférico que só existe quando serve de pano de fundo para pautas que interessam ao centro.

O texto de 15 de novembro não avaliou a COP. Avaliou a geografia emocional do editorialista.

E foi por isso que, ao terminar a leitura, a pergunta inevitável surgiu:

O que exatamente O Globo queria? Uma COP com cara de novela, onde o drama climático pudesse ser gravado em câmera lenta, com floresta cenográfica e atores vestidos de ribeirinhos?Nos Estúdios Globo — o antigo Projac, megacomplexo de 1,73 milhão de metros quadrados em Jacarepaguá onde o Brasil é recriado em escala de maquiagem — há cenários para Paris, Nova York, sertões domesticados e Amazônias impecáveis. Mas COP não se faz com carpintaria televisiva. COP se faz com o mundo real — com rios verdadeiros, calor verdadeiro, floresta verdadeira e desafios verdadeiros.O erro não foi escolher Belém.O erro é insistir que o Brasil só existe entre o Jardim Botânico e a Avenida Paulista, esse corredor afetivo que reduz um país-continente a dois bairros de predileção editorial.

E Belém sabia disso. Belém sempre soube.

Belém não precisava provar legitimidade — mas provou, com sobra

Logo na abertura da COP30, o secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou: “Belém é o lugar certo para que a comunidade internacional assuma compromissos reais com as florestas tropicais.” Não foi uma gentileza diplomática: foi o reconhecimento de que não existe debate climático possível sem que a Amazônia esteja no centro, não na periferia.Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse com clareza: “Estamos aqui com grandes expectativas — esta COP precisa entregar.”E fez questão de ressaltar que a escolha de Belém tinha simbolismo e força estratégica.

O príncipe William, representando o rei Charles III, abriu seu discurso em português e afirmou estar “honrado por estar na Amazônia”. Nenhum outro lugar, segundo ele, tornaria tão visível o desafio climático do século XXI.

E Emmanuel Macron, em fala na Universidade Federal do Pará, sintetizou o motivo pelo qual Belém era inevitável: “O que acontece aqui impacta a Europa, a África, o mundo inteiro.”As falas não foram acidentais. Foram respostas diretas e inequívocas à tese de O Globo.Não era previsível o fracasso — era previsível o acerto.

Se o editorial tivesse a honestidade que lhes faltou, teria mencionado o maior avanço financeiro da COP30: o Tropical Forests Forever Fund (TFFF).

Foi em Belém — e em nenhum outro lugar — que o mundo formalizou:

US$ 3 bilhões da Noruega,

€ 500 milhões da França,

£ 150 milhões do Reino Unido,

além de aportes privados, bancos verdes, filantropias internacionais e compromissos adicionais ainda em negociação.

O fundo nasce com a meta de mobilizar US$ 4 bilhões anuais — e já existe articulação para ampliá-lo à casa dos US$ 8 bilhões, caso mais países tropicais, como Colômbia, Indonésia, Peru e República Democrática do Congo, se integrem plenamente ao mecanismo.

O princípio é simples, direto e revolucionário:quem mantém a floresta de pé recebe; quem devasta não recebe um centavo.Tudo monitorado por satélite, sem maquiagem política, sem relatórios fantasiosos, sem “flexibilizações” que historicamente abriram brechas para devastação.E foi Belém quem entregou essa arquitetura ao mundo.O editorial de O Globo ignorou esse feito monumental. Preferiu falar de hospedagem.

As outras vitórias que O Globo não viu — ou fingiu não ver

A COP30 em Belém consolidou cinco avanços estruturais, todos omitidos pelo editorial.

Primeiro, a presença política inédita: mais de trinta chefes de Estado e governo estiveram na Amazônia. Para um jornal que dizia que Belém não tinha “estrutura de magnitude”, o mundo parece ter discordado — e em peso.

Segundo, o impulso decisivo para energias limpas. De Belém saiu o consenso para triplicar energias renováveis e dobrar eficiência energética até 2030. Essa meta só ganhou adesão ampla porque foi negociada onde a urgência climática é concreta — não abstrata.

Terceiro, as alianças científicas. Universidades brasileiras firmaram parcerias com centros internacionais para monitorar carbono amazônico, restaurar florestas degradadas e modelar cenários climáticos.

Ciência não é detalhe — é bússola. E Belém virou bússola global.

Quarto, a centralidade de povos indígenas e ribeirinhos. Pela primeira vez, suas vozes não foram anexos simbólicos, mas normas orientadoras da conferência.

Quinto, e talvez mais importante, a Amazônia se tornou protagonista moral do mundo.Não como “paisagem bonita de drone”, como gosta certa imprensa, mas como território decisivo da sobrevivência planetária.

O erro não foi escolher Belém. O erro foi um editorial que confundiu país com calçada, Amazônia com transtorno e COP com evento de gala.

O Globo criticou Belém por não caber em seu imaginário — mas o problema está no imaginário, não em Belém.

Enquanto a COP escrevia história na floresta viva, o editorial permanecia preso ao seu Projac mental: impecável na estética, confortável na fantasia, incapaz de lidar com a realidade de um planeta que já não pode esperar.

Belém não envergonhou o Brasil.Belém engrandeceu o Brasil.

E talvez o verdadeiro “erro previsível” tenha sido o do próprio editorial, que insiste em ver Rio e São Paulo como raças nobres e todo o restante do país como Caramelo sem pedigree — útil para afeição, mas indigno de protagonismo.

18 de novembro de 2025

Herr Merz tenta diminuir Belém — e desperta um passado que deveria calá-lo

Merz tentou diminuir Belém e engrandecer a Alemanha, mas acabou revelando o abismo entre a verdadeira liderança diplomática e a arrogância vazia de quem esquece que respeito e história são requisitos, não enfeites protocolares.

Há momentos em que o discurso de um líder revela grandeza. E há outros em que revela apenas o estreitamento de sua visão. As declarações do chanceler alemão Friedrich Merz, durante o Congresso Alemão do Comércio, pertencem a essa segunda categoria — a das frases que diminuem quem as pronuncia. Referindo-se ao Brasil e à cidade de Belém do Pará, sede da COP30, Merz afirmou diante de uma plateia empresarial:

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", declarou Merz.

Não é apenas deselegância. É uma confissão pública de uma visão estreita, alimentada por uma crença antiquada de superioridade nacional. E é aqui que a história se impõe: foi essa mesma rudeza de pensamento, essa falsa superioridade de um país ante outro, que levou seus antepassados, em 1939, a iniciar a Segunda Guerra Mundial e interromper milhões de vidas; foi seu país que ergueu os campos de concentração que assassinaram seis milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais, pessoas com deficiência e ciganos. Antes de se vangloriar de sua pátria, Merz deveria olhar para esse passado — tão recente quanto incômodo.

Ao desprezar Belém — uma cidade que o acolheu — Merz não insultou apenas um território: insultou a diplomacia, essa arte tão exigente quanto frágil. A Alemanha sempre reivindicou para si o lugar de potência da razão, da reflexão e da memória histórica. Mas as palavras de seu chanceler enveredam pela trilha oposta: a do paroquialismo soberbo, do elitismo que confunde desigualdade com falta de valor civilizatório.

18 de novembro de 2025

A reinvenção verde do agronegócio na era da COP30

O campo busca aliar produtividade e preservação, unindo ciência, cooperação e propósito na agenda climática global.

Enquanto líderes mundiais se reúnem em Belém para a COP30, um movimento silencioso, mas revelador, ganha força no centro das discussões climáticas: o agronegócio procura atualizar sua narrativa.

Durante muito tempo, o setor foi visto como símbolo do desequilíbrio ambiental — desmatamento, emissão de gases, uso excessivo da terra. Agora, tenta ocupar outro lugar na história: o de agente de regeneração, parceiro da transição ecológica, aliado no combate à crise climática.

Nos corredores da COP, o clima — no sentido figurado — é de reposicionamento. O agronegócio global passou a adotar a gramática da sustentabilidade. Fala de carbono neutro, economia circular, biotecnologia e regeneração de solos. E isso não é apenas estética de discurso: revela o reconhecimento de que não há futuro econômico possível em um planeta em colapso climático.

Em pavilhões de debates e eventos paralelos, empresas do setor agroalimentar apresentam documentários, painéis e compromissos públicos. Um dos exemplos mais comentados é o da Alltech, multinacional de nutrição animal e vegetal que exibe o filme Um Mundo Sem Vacas e promove diálogos sobre práticas sustentáveis na pecuária.

Com presença em mais de 140 países, a empresa tem apostado em uma abordagem colaborativa, defendendo que a inovação científica e a recuperação de pastagens podem multiplicar a produção sem derrubar uma única árvore.

É uma mensagem que encontra eco em quem acredita que o desafio não é acabar com o rebanho, mas com o desperdício — de terra, de recursos e de oportunidades.

Mas, para além das boas intenções e das imagens cuidadosamente editadas, o debate persiste: há transformação de fundo ou apenas ajustes de superfície? A resposta talvez esteja nas parcerias que se formam, nos hectares regenerados e nos compromissos verificados de forma independente.

A natureza, afinal, não se deixa convencer por campanhas — ela responde a resultados.

A disputa de narrativas é legítima: trata-se de quem define o rumo da sustentabilidade. E se há exageros no marketing verde, há também sinais concretos de mudança. A Embrapa aponta que o Brasil tem potencial para dobrar a produção agropecuária sem desmatar, caso amplie o uso de pastagens degradadas e adote sistemas integrados de cultivo. Esse dado é o ponto de interseção entre ciência e vontade política.

Em Belém, o que está em jogo vai muito além da imagem de um setor: é o futuro da relação entre o que comemos e o clima que herdaremos.

Talvez o primeiro passo seja reconhecer que a regeneração não é um gesto heroico, mas coletivo — um pacto entre produtores, consumidores e governos.

A Alltech, ao somar sua voz às demais, parece compreender isso: que o desafio não é falar de sustentabilidade, mas praticá-la — todos os dias, no campo e na consciência.

Ou aprendemos a regenerar juntos, ou derreteremos separados.

https://www.brasil247.com/blog/a-reinvencao-verde-do-agronegocio-na-era-da-cop30

14 de novembro de 2025

A Terra está farta de nós, por Washington Araújo

A Terra exige reparação. Belém não é palco de conferência, é o tribunal onde a humanidade é acusada de devastação premeditada. Estes diálogos são inconvenientes, mas 100% verdadeiros.

Em Belém, o planeta não veio para conversar — veio para cobrar. Entre marés cansadas e florestas mutiladas, a Terra rompeu o silêncio. A 30ª Conferência das Partes, a COP30, começou como se fosse mais um encontro, mas o que ecoa em Belém é um julgamento: o réu somos nós.

Era fim de tarde. O ar trazia o cheiro do rio e a lembrança do que fomos. Dentro da casa, o tempo parecia preso entre o antes e o nunca mais. Duas cadeiras, uma jarra d’água e a voz antiga — não maternal, mas ferida — da Terra.

— Não vim pedir nada — disse ela. — Vim avisar.

A humanidade, inquieta, desviou o olhar.

— Eu sei que exagerei, que destruí mais do que pude reparar…

— “Exagerar” é palavra leve demais — interrompeu a Terra. — Vocês me rasgaram em nome do progresso, drenaram meu sangue em nome do lucro. Chamaram de riqueza o que sempre foi ruína.

Ela respirou fundo, e o ar pareceu arder.

— As águas já estão em marcha — disse. — O mar está subindo não por vingança, mas por exaustão. Vocês ocuparam os mangues, zombaram dos alertas. Agora as marés apenas voltam ao lugar de onde nunca deveriam ter sido expulsas.

— Há vítimas, há perdas — balbuciou a humanidade.

— Há culpa — corrigiu a Terra. — E não é minha.

Do lado de fora, o sol se dissolvia num cobre amargo.

— O calor que vocês chamam de verão é febre. O planeta delira — continuou. — Queimaram minhas florestas, e o fogo não apagou: mudou de endereço. Ele agora arde dentro de vocês.

— As cidades estão insuportáveis — confessou a humanidade. — O ar pesa, o asfalto queima os pés.

— Vocês chamaram de civilização o ato de me sufocar com concreto. Construíram templos de cimento e esqueceram o que é sombra.

O vento cessou. A Terra parecia falar mais baixo, mas cada sílaba cortava.

— A seca é minha ferida aberta. Meus rios emagrecem, minhas nascentes agonizam. Vocês bebem como se não houvesse sede depois de vocês.

— Eu tento economizar — murmurou a humanidade.

— Economizar? Vocês privatizaram a água. Transformaram o milagre em produto, o ciclo em comércio. A água não falta: foi roubada.

Lá fora, o céu se armava.

— E quando chove, vocês me chamam de assassina — disse a Terra. — Mas sou só resposta. Vocês pavimentaram tudo, expulsaram as árvores, e esperam que a chuva peça licença.

— É que o conforto nos cegou — admitiu a humanidade.

— Não confundam conforto com anestesia. O cimento não respira. Vocês ergueram fortalezas contra mim e chamaram isso de proteção.

A noite desceu. O calor continuava.

— Minhas florestas estão ficando mudas — disse a Terra, com voz quase embargada. — Cada espécie que cai é uma sílaba que desaparece da linguagem da vida.

— E nós seguimos escrevendo tratados — respondeu a humanidade. — Assinamos metas, promessas, relatórios.

— Palavras que não brotam viram cinza — devolveu a Terra. — Não quero promessas, quero árvores.

Ela se inclinou, como se olhasse dentro do tempo.

— Até o relógio se perdeu — disse. — As estações se misturam, os ventos enlouquecem.

— Eu sei — respondeu a humanidade. — Não sei mais quando plantar, nem o que esperar.

— Vocês adulteraram meu pulso, e agora pedem estabilidade. Mas não existe equilíbrio no corpo de quem foi violado.

O silêncio se instalou. Apenas o som do mercado distante, o rumor das frutas, o grito de um barco no rio.

A humanidade olhou para a jarra d’água sobre a mesa — simples, transparente, cada vez mais rara.

— Ainda dá tempo? — perguntou.

A Terra hesitou.

— O tempo é o que vocês mais desperdiçaram. Mas se houver arrependimento que se transforme em ação, talvez eu ainda aceite o acordo.

— Qual acordo? — quis saber a humanidade.

— O único possível: parar de me tratar como cenário. Sou casa. E casas, quando maltratadas, desabam.

A humanidade abaixou a cabeça.

— Quero que meus filhos ainda vejam o entardecer depois da chuva — disse. — Não quero museus de lembranças; quero futuro.

— Então parem de me chamar de mãe — respondeu a Terra. — Chamem-me de vítima.

O vento entrou pela janela, desta vez áspero, denso, como aviso.

Belém respirou fundo.

E, por um instante, pareceu que o mundo inteiro percebeu — tarde demais — que não era conversa o que a Terra queria. Era justiça.

10 de novembro de 2025

Nenhum Planeta B - Por Washington Araújo

Guterres alertou: o planeta passou do aquecimento para a ebulição. A COP30 tenta provar que a temperatura política ainda pode baixar antes que o termômetro moral quebre. Enquanto o planeta ferve, o Brasil planta esperança

Belém do Pará. A cidade onde o rio abraça a floresta tornou-se, nestes dias, o coração simbólico da Terra. É daqui que o Brasil propõe o Tropical Forests Forever Facility (TFFF) — o Fundo das Florestas Tropicais Para Sempre. Um projeto que busca algo inédito: transformar a floresta viva em ativo financeiro duradouro, e não em recurso condenado à extração. Uma aposta de civilização: é melhor a floresta em pé que a floresta deitada.

O TFFF não é uma doação, tampouco um gesto de filantropia. É um fundo de investimento internacional, com aportes públicos e privados, capaz de gerar retorno financeiro a quem aplica — e garantir benefícios a quem preserva. O mecanismo é simples e revolucionário: aplicar recursos em projetos sustentáveis, colher lucros e repartí-los entre investidores e países que mantiverem suas florestas em pé.

Mais de 50 nações já manifestaram interesse em participar. O fundo Tropical Forests Forever Facility (TFFF) já soma US$ 6,5 bilhões em compromissos anunciados. A Noruega confirmou um aporte inicial de US$ 3 bilhões; a França, € 500 milhões; e a União Europeia prometeu reforçar o capital do fundo em até € 1 bilhão até 2030. Outros países — China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Canadá e Emirados Árabes — estudam suas contribuições. O Brasil, por sua vez, inaugura o movimento com US$ 1 bilhão, tornando-se o primeiro país a investir recursos próprios na iniciativa que propõe.

O presidente Lula resumiu o espírito do projeto com clareza poética:

“A floresta em pé vale mais do que qualquer pasto. Quem preserva a vida, cria futuro; quem destrói, cava o próprio buraco.”

Lula não fala apenas como estadista, mas como homem que enxerga o chão onde pisa. Sua frase ecoa como antídoto à lógica que transformou árvores em cifras e rios em fronteiras.

O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, resumiu em Belém o espírito que o mundo precisa reencontrar: “A humanidade está numa nova encruzilhada.” Defendeu o verdadeiro multilateralismo, a solidariedade e a ação coordenada entre as nações. Apoiou a proposta de Lula de fazer da COP30 a COP da implementação, lembrando que promessas só valem quando se tornam ação concreta.

A disputa invisível: o mundo que aquece e hesita

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), três nações concentram quase metade das emissões globais de gases de efeito estufa: China, Estados Unidos e Índia. A China responde por cerca de 32% das emissões; os Estados Unidos, por 14%; e a Índia, por 7%. Os números, contudo, escondem nuances: a China polui mais por volume industrial; os EUA, por estilo de vida e consumo energético per capita — um norte-americano médio emite quase duas vezes mais carbono que um chinês.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi direto em Belém:

“A era do aquecimento global terminou; começou a era da ebulição global.”

A frase, que parece hipérbole, é constatação científica. O planeta já aqueceu 1,2 °C desde a Revolução Industrial — e o limite de 1,5 °C se aproxima com a velocidade dos furacões que ele mesmo engendra. Guterres completou:

“Não há mais espaço para hesitação. Cada minuto de inércia é uma sentença assinada contra as próximas gerações.”

O silêncio que se seguiu não foi de protocolo — foi de consciência.

Ausências eloquentes, presenças decisivas

Belém também foi palco de ausências que falam alto. Donald Trump, fiel ao seu negacionismo climático, não veio. E foi melhor assim. Sua presença teria o poder corrosivo de arrastar consigo governos negacionistas e travar negociações. “Trump passa, mas as mudanças climáticas permanecem” — observou um dos diplomatas europeus. E havia um consenso discreto nos bastidores: é mais fácil avançar sem ele do que com ele contra todos.

Vladimir Putin tampouco compareceu — não por desinteresse, mas por impossibilidade. O Tribunal Penal Internacional mantém contra o presidente russo mandado de prisão por crimes de guerra na Ucrânia. Sua ausência não é diplomática, é judicial — e revela que os ventos da história já não sopram para quem desdenha da lei, nem da vida.

Enquanto isso, a China surpreendeu. Enviou oitenta autoridades e diplomatas de alto escalão, lideradas por seu vice-primeiro-ministro. O país que mais emite carbono também é o que mais investe em energias renováveis — líder mundial em painéis solares, turbinas e veículos elétricos. Pequim enxerga a transição verde não como sacrifício, mas como nova fronteira econômica. Ali onde o Ocidente vê custo, a China vê oportunidade.

A Europa reencontra seu papel

A União Europeia chegou a Belém com a firmeza dos que sabem que o tempo é curto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi recebida como voz de autoridade moral e técnica. Em seu discurso, disse: “O Brasil mostra liderança. A floresta amazônica é um tesouro para o planeta, e o planeta precisa do Brasil.”

Suas palavras soaram como reconhecimento e desafio. Logo depois, completou com um aviso velado: “A neutralidade de carbono não é um sonho europeu; é uma obrigação civilizatória.”

A presença de Emmanuel Macron reforçou o coro: “Não há economia próspera num planeta devastado. A bioeconomia é o caminho mais racional entre a esperança e o realismo.”

E quando o príncipe William, herdeiro do trono britânico e patrono de projetos ambientais, tomou a palavra, trouxe o tom pessoal que faltava: “O que deixarmos de fazer agora será cobrado pelos filhos de nossos filhos.”

Cada uma dessas frases abriu um breve silêncio — o intervalo exato em que o auditório respirou o óbvio: não há herança possível num planeta em ruínas.

Os números da esperança

O TFFF nasce com meta de US$ 25 bilhões em aportes públicos até 2030, capazes de atrair mais US$ 100 bilhões da iniciativa privada. No total, US$ 125 bilhões para financiar ações de conservação, reflorestamento, energia limpa e desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais. O modelo inspira-se na lógica dos grandes endowments internacionais: o capital não se esgota, rende e se multiplica. Os rendimentos anuais serão aplicados em políticas públicas de controle do desmatamento, proteção de biomas e transição energética local.

O economista Carlos Eduardo Young, da UFRJ, sintetiza o espírito do projeto: “O TFFF une duas forças raramente conciliadas — a rentabilidade e a regeneração.”

Entre a floresta e a imagem

Belém é agora metáfora e espelho. O espelho da humanidade que, ao olhar a Amazônia, enxerga o próprio futuro. Ou o próprio fim. Porque é melhor a floresta em pé que a floresta deitada — não apenas por economia, mas por sabedoria. A floresta em pé regula as chuvas, abriga povos, filtra o ar e ensina o mundo a respirar. A floresta deitada é ruído de motosserra, promessa de lucro breve e deserto depois.

Na floresta em pé, o homem ainda dialoga com a Terra. Na floresta deitada, fala sozinho — e ninguém responde.

Belém 2025. A COP30 será lembrada talvez não pelos discursos, mas pelo instante em que o mundo compreendeu que preservar é a forma mais inteligente de progredir. E que o futuro — se ainda houver — brotará das raízes que decidirmos manter vivas.

https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/11/8/nenhum-planeta-por-washington-araujo-191627.html

08 de novembro de 2025

Trump vira as costas ao clima, e os Estados Unidos assumem a pauta em Belém

Para o Brasil, a COP30 é mais do que vitrine: é oportunidade

Neste novembro Donald Trump não pisa no Brasil. Mas os Estados Unidos chegam de avião lotado, mala cheia e agenda própria à COP30. Mais de cem governadores, prefeitos e secretários estaduais americanos desembarcam na COP30, em novembro de 2025, para dizer ao mundo: “Nós somos o PIB, a população e as emissões. O resto é detalhe.”

Dois terços dos 330 milhões de americanos vivem sob suas administrações. Três quartos do trilhão de dólares que move a economia do país passam por suas mãos. E mais da metade do CO₂ que aquece o planeta sai das suas chaminés. São números que Gina McCarthy – ex-chefe da Agência de Proteção Ambiental dos EUA e cérebro verde dos governos Obama e Biden – gosta de repetir com a naturalidade de quem serve café forte: “Trump pode sair do Acordo de Paris. Nós entramos na sala.”

A frase é curta, mas tem história. Quando Trump rasgou o tratado em 2017, prefeitos de Nova York a Los Angeles colaram nas fachadas de seus prédios um cartaz que dizia: We Are Still In. Oito anos depois, o cartaz virou passagem aérea. A U.S. Climate Alliance – bloco de 24 estados e centenas de cidades – já reduziu 25% das emissões desde 2005 e cresceu economicamente. A Califórnia, sozinha, tem PIB maior que o da França e chega a Belém com metas próprias, sem pedir bênção à Casa Branca.

Belém, então, torna-se palco de uma diplomacia de calçada. Enquanto diplomatas federais se encontram de smoking em Nova York, prefeitos de camiseta suada negociam créditos de carbono com governadores do Amazonas. É o federalismo virando climate power.

“O poder subiu do porão”, ironiza Gina McCarthy. “Washington pode fechar a porta; nós abrimos a janela.”

E a janela aberta dá vista para um planeta febril. Dos 198 países signatários da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, 79 já confirmaram presença física em Belém, com outros 60 a 70 em fase final de negociação. O número deve ultrapassar 130 delegações nacionais, segundo diplomatas brasileiros ligados à presidência da COP30. O site oficial já registra 79 confirmações formais de hospedagem e 53 mil leitos reservados na capital paraense. É o maior movimento logístico da história do Norte do Brasil.

Belém: o coração verde da diplomacia

O Hangar Convention Center, em Belém, será o epicentro do evento, entre 10 e 21 de novembro de 2025. A cidade deve receber entre 40 mil e 50 mil participantes, conforme previsões da organização, podendo chegar a 55 mil, caso se confirmem as adesões de última hora de países africanos e asiáticos. O número fica ligeiramente abaixo da COP29, em Baku, que reuniu entre 54 mil e 70 mil participantes – segundo relatórios da Carbon Brief e da Eco-Business.

Mas a diferença é apenas geográfica: se Baku foi uma vitrine de petróleo tentando se reciclar em verde, Belém promete ser o contrário – uma floresta tentando resistir ao cinza. “Menos não é menos ambição”, diz um membro do Itamaraty. “Menos é foco e impacto.”

As estimativas da ONU apontam para delegações de 130 a 150 países, incluindo todos os membros do G20, União Europeia, Nações Africanas Unidas e blocos como ASEAN e Mercosul. A COP30 já é, portanto, um marco de retomada da diplomacia climática em território latino-americano, 13 anos depois da COP20 de Lima e 10 anos após o Acordo de Paris.

Os eixos da esperança

O plano de trabalho apresentado em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral da ONU, resume a agenda em seis eixos centrais:

1. Energia, Indústria e Transporte – acelerar a transição e triplicar as fontes renováveis até 2030.

2. Florestas, Oceanos e Biodiversidade – ampliar áreas protegidas e frear o desmatamento.

3. Agricultura e Sistemas Alimentares – impulsionar modelos regenerativos e cortar metano.

4. Cidades, Infraestrutura e Água – reduzir emissões urbanas e tornar cidades resilientes.

5. Desenvolvimento Humano e Social – integrar combate à pobreza com adaptação climática.

6. Questões Transversais – financiamento, governança e justiça climática.

O foco será manter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C, atualizar as NDCs 3.0, implementar o Global Stocktake de Dubai e operacionalizar o Global Goal on Adaptation (GGA), com indicadores mensuráveis. O financiamento climático ocupa o centro das negociações: cobrar os US$ 300 bilhões anuais prometidos em Baku e projetar o salto até US$ 1,3 trilhão anuais em 2035.

Com Belém na porta da Amazônia, o simbolismo é inevitável. Pela primeira vez, uma COP acontece em plena floresta tropical. “É a COP da Natureza”, define Thelma Krug, vice-presidente do IPCC. “Não há futuro climático sem a integridade dos ecossistemas amazônicos.”

Astrid Caldas, da Union of Concerned Scientists, complementa: “Na Amazônia, falamos de sumidouros de carbono, direitos indígenas e tipping points. COP30 é sobre clima e biodiversidade entrelaçados.”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reforça o tom de urgência:

“Os impactos climáticos aceleram, mas o financiamento de adaptação não acompanha. A lacuna deixa vulneráveis expostos a mares subindo, tempestades mortais e calor escaldante. Líderes em Belém: deem recursos aos países em desenvolvimento!”

E Simon Stiell, chefe da UNFCCC, resume:

“2025 é o ano das NDCs 3.0 ambiciosas, baseadas em ciência e equidade. A COP30 precisa transformar compromissos em sistemas de verificação e financiamento real.”

Os prefeitos que substituem presidentes

Para o Brasil, a COP30 é mais do que vitrine: é oportunidade. Receber prefeitos que decidem onde plantar florestas, onde instalar painéis solares e onde banir o carvão é mais útil que selfie com chefes de Estado. “Eles trazem cheque, tecnologia e voto”, admite um diplomata brasileiro que prefere o anonimato – porque dizer a verdade ainda é risco de carreira.

Entre os norte-americanos confirmados, estão representantes de Nova York, Los Angeles, Miami, Seattle, Chicago e Austin, além de governadores da Califórnia, Michigan, Illinois e Massachusetts. Todos aliados na America Is All In, iniciativa que hoje representa dois terços do PIB e da população dos EUA.

“Trump pode ser presidente, mas não é o país inteiro”, diz Collin Rees, da Oil Change International. “A ação climática é popular, pragmática e inevitável.”

O reencontro entre floresta e cidade

Belém, cidade-porto onde o rio encontra o mar, será também o ponto onde a floresta reencontra a política. Com avenidas alagadas, mangues invadindo calçadas e chuvas equatoriais que parecem trombetas, o cenário é perfeito para lembrar que a natureza não negocia com planilhas.

Será uma COP de suor e calor, mais parecida com a vida real do que com os salões refrigerados de Baku. A logística é um desafio: a capital paraense, com 1,5 milhão de habitantes, terá de abrigar delegações de mais de 130 países e cerca de 50 mil participantes. O governo federal estima injetar R$ 3,8 bilhões em infraestrutura e serviços para garantir que o evento funcione – de saneamento a energia limpa.

Enquanto Baku foi vitrine de transição energética patrocinada pelo gás, Belém promete ser palco de transição ética patrocinada pela natureza. No Azerbaijão, os salões da COP29 estavam cercados por oleodutos e refinarias; no Pará, o entorno será de castanheiras e igarapés.

A COP29 registrou números exuberantes: 65 mil delegados, 2 mil empresas, 120 chefes de Estado e centenas de ONGs. Mas saiu de lá com pouco avanço no fundo de perdas e danos. Belém carrega o peso de corrigir isso.

“A Amazônia é a nova sede do multilateralismo climático”, resume André Corrêa do Lago, presidente da COP30. “O desafio é definir como avançar sem os EUA oficiais, mas com a América real.”

Em Belém, os acordos não se assinarão apenas com caneta, mas com vento, sol e chuva. Será a primeira conferência em que prefeitos e governadores dos EUA – sem Trump – terão status de atores globais. E a última antes do ponto de não-retorno das emissões planetárias.

Trump pode tuítar o quanto quiser. O clima, esse, já mudou de endereço – e Belém é o novo QG.

01 de novembro de 2025

Baku virou discurso, COP30 em Belém precisa virar ação, por Washington Araújo

O mundo debate metas ambientais enquanto comunidades amazônicas esperam justiça. A COP30, em Belém, será o momento de provar que preservar é também reconhecer o valor humano da floresta.

Enquanto você lê este texto, a Amazônia presta um serviço essencial ao planeta. Segundo cálculos da ONU e do Banco Mundial, o bioma gera cerca de US$ 317 bilhões por ano em serviços ambientais gratuitos. Produz oxigênio, regula o clima, purifica a água e influencia as chuvas continentais.

Esses serviços, vitais à agricultura e à estabilidade global, não são remunerados nem contabilizados nas contas nacionais. É como se o Brasil mantivesse uma usina ecológica em funcionamento contínuo, sem retorno financeiro. O país paga para preservar a engrenagem que garante fertilidade a campos estrangeiros e estabilidade a economias distantes.

A COP29, realizada em 2024 no Azerbaijão, terminou como espetáculo previsível. As potências industriais anunciaram US$ 300 bilhões para o fundo climático até 2035 — promessa inferior ao valor que a Amazônia gera em um único ano. Enquanto isso, 11,5 milhões de hectares de floresta arderam em 2024.

Segundo o MapBiomas, essa área queimada supera a extensão da Coreia do Sul. A ONU calculou o prejuízo climático global em US$ 957 bilhões. Cada hectare amazônico vale US$ 8.290 por ano em serviços ecossistêmicos. Multiplicado pelos 550 milhões de hectares do bioma, o resultado chega a US$ 4,5 trilhões anuais — o PIB da Alemanha.

Em novembro, Belém sediará a COP30, conferência que poderá redefinir o papel do Brasil no século XXI. O desafio é compreender que preservar não é abdicar de riqueza, mas criar valor a partir da vida. A floresta não é obstáculo ao progresso — é sua fonte mais estável.

De acordo com o IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), criado em 1995, a bioeconomia amazônica movimenta hoje apenas US$ 7 bilhões anuais, menos de 0,3% do PIB nacional. É o retrato de um país que detém o maior acervo biológico da Terra e ainda o trata como nota de rodapé.

A conta da desigualdade

Enquanto a Noruega acumula US$ 200 bilhões anuais com seu fundo soberano do petróleo, o Brasil negligencia uma riqueza de valor incalculável. De Manaus a Santarém, laboratórios transformam extratos amazônicos em cosméticos que, ao cruzar o Atlântico, têm seus preços multiplicados cinquenta vezes.

Um exemplo: um hidratante francês feito com óleo de buriti custa €180. O ribeirinho que colheu o fruto recebeu R$ 2. Essa diferença não é apenas comercial; é moral. Ela mede a distância entre quem descobre valor e quem apenas o extrai. A floresta perde, o país empobrece, o mundo lucra.

A Amazônia não precisa de caridade internacional. Precisa de modelo econômico próprio, baseado em ciência, inovação e justiça social. A região abriga 2.500 espécies de plantas com potencial farmacêutico, mas apenas 1% foi estudado. O restante dorme em silêncio sob a copa das árvores.

O açaí, que movimenta US$ 1,5 bilhão anuais, mostra o caminho possível. Um produto local tornou-se global, transformando o alimento dos ribeirinhos em energia de exportação. Se o país aplicasse a mesma estratégia em outras 2.499 espécies, a bioeconomia superaria o agronegócio em menos de uma década.

O teste final

A COP30 será o exame de maturidade do Brasil diante do próprio destino. O país precisa provar que consegue unir soberania, conhecimento e inclusão social. A floresta em pé é a base de uma nova economia — regenerativa, sofisticada e sustentável.

Nas ruas de Belém, carroceiros vendem açaí por R$ 5 enquanto executivos estrangeiros negociam bilhões em fundos de carbono.

Entre esses dois mundos está o futuro do país. A pergunta final é tão simples quanto incômoda: até quando o Brasil doará sua maior fortuna sem reconhecê-la como sua?

23 de outubro de 2025

O gatilho que Trump puxou foi dentro da cabeça de todos nós

Trump renomeia o Departamento de Defesa para Departamento da Guerra, voltando a lançar sobre o mundo as sombras da guerra

Em uma decisão que ressoa como um alarme nos corredores do poder em Washington, o presidente Donald Trump anunciou hoje, 5 de setembro de 2025, a renomeação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para Departamento da Guerra. Nos EUA, departamentos do governo federal, como o de Estado – que equivale no Brasil a ministérios –, formam o primeiro escalão da Casa Branca. Seus titulares, chamados secretários, semelhantes a ministros, respondem diretamente ao presidente, coordenando políticas em áreas cruciais como relações exteriores e segurança nacional.

À primeira vista, a mudança parece apenas uma alteração linguística, um ajuste semântico em um organograma burocrático. Mas, como analista das estruturas sociais, observador atento das narrativas midiáticas e psicanalista, vejo nisso um sintoma grave de uma psique coletiva em crise.

Essa renomeação é um ato freudiano de regressão, revelando um narcisismo coletivo ferido diante de um mundo multipolar. A psique americana, confrontada pelo declínio relativo de sua hegemonia, projeta inseguranças internas em ameaças externas, transformando ansiedade em agressão simbólica. Psicanaliticamente, é uma recusa do princípio de realidade, onde a fantasia de dominação substitui a necessidade de cooperação global, evidenciando uma pulsão destrutiva que ameaça desestabilizar equilíbrios frágeis.

Por trás dessa decisão, aparentemente inofensiva, esconde-se uma estratégia de projeção de poder agressivo. Trump, em seu discurso na Casa Branca, argumentou que o termo “Defesa” soa passivo demais, fraco, em um mundo onde adversários como China e Rússia exibem seu poderio sem reservas. “Precisamos chamar as coisas pelo nome: guerra é guerra, e estamos prontos para vencê-la”, declarou, evocando a retórica de seu primeiro mandato, marcada por “América Primeiro” e tarifas como armas econômicas. Analistas sugerem que a medida busca frear a ascensão chinesa, sinalizando que os EUA não hesitarão em escalar tensões para manter a hegemonia global.

Para entender o peso histórico dessa nomenclatura, revisitemos o passado. O primeiro ministério da Guerra surgiu na França revolucionária de 1791, sob o nome de Ministère de la Guerre, para centralizar o comando militar em meio ao caos pós-Bastilha. Inspirado em estruturas antigas, como os secretariados de guerra do Antigo Regime, ele marcava a transição de monarquias absolutistas para estados-nação beligerantes.

Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), nações como Reino Unido (com seu War Office), Alemanha (Kriegsministerium) e França mantinham ministérios da Guerra, voltados à mobilização total para um conflito que matou milhões. Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esses aparatos se tornaram máquinas de destruição, coordenando desde o Blitzkrieg alemão até o esforço aliado. Nos EUA, o Department of War existiu de 1789 a 1947, quando, no pós-guerra, foi rebatizado para Department of Defense, simbolizando uma era de contenção e alianças como a OTAN.

Como pano de fundo, Pequim exibiu sua força nos últimos dias, celebrando os 80 anos da expulsão dos japoneses da China – o fim da Segunda Guerra na Ásia, em 1945. Na Praça da Paz Celestial, um desfile militar monumental reuniu tanques, mísseis hipersônicos e tropas impecáveis, com líderes como Vladimir Putin, Narendra Modi e Kim Jong-un ao lado de Xi Jinping. O evento, exibindo mísseis nucleares de alcance global e armas hipersônicas atualizadas, foi a maior demonstração bélica da China em décadas, sinalizando que a balança do poder global pende para o Oriente.

Trump, atento ao espetáculo político-militar, reagiu no Truth Social com uma frase amarga: “Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que tenham um longo e próspero futuro juntos.” A ironia mal disfarçada revela seu desconforto com a presença de Modi e Putin, líderes de nações cortejadas pelos EUA, ao lado de Xi, em uma encenação de unidade contra o Ocidente. Para Trump, a imagem de Xi, Putin e Kim Jong-un observando o arsenal chinês é uma provocação direta a Washington, evocando tons de Guerra Fria.

Essa demonstração de unidade sino-russa-norte-coreana, com a Índia em posição ambígua, evidencia o enfraquecimento do multilateralismo. As Nações Unidas, antes árbitro de conflitos, perdem influência: resoluções ignoradas na Ucrânia, Gaza e Taiwan mostram uma ONU paralisada por vetos no Conselho de Segurança, cedendo espaço a blocos rivais como a Organização de Cooperação de Xangai. A China, ao reunir líderes de países que orbitam entre Moscou e Nova Délhi, projeta não só poder militar, mas um domínio narrativo, articulando um futuro multipolar que desafia o pedestal histórico dos EUA.

Para contextualizar, analisemos o poderio militar e econômico dos principais atores. Os Estados Unidos, com PIB de US$28,5 trilhões, alocam US$850 bilhões ao orçamento militar, sustentando 1,32 milhão de tropas ativas e uma rede global de bases, com ênfase em superioridade aérea e naval, incluindo 11 porta-aviões e milhares de aeronaves de quinta geração. A China, rival emergente, projeta PIB de US$19,23 trilhões, com orçamento militar oficial de US$246 bilhões – estimativas sugerem até US$450 bilhões –, financiando 2,035 milhões de tropas ativas, expansão naval com três porta-aviões e avanços em mísseis hipersônicos, focando o controle do Mar do Sul da China.

A Rússia, com PIB de US$2,1 trilhões, destina US$136 bilhões à defesa, mantendo 1,32 milhão de tropas ativas e o maior arsenal nuclear global, com ênfase em guerra híbrida e tanques, como visto na Ucrânia. A Coreia do Norte, com PIB de US$30 bilhões, gasta cerca de US$5 bilhões (15,9% de seu orçamento) em forças armadas, com 1,32 milhão de tropas ativas e um programa nuclear provocador, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, representando uma ameaça assimétrica. A Europa, via União Europeia com PIB de US$20 trilhões e OTAN com gastos totais de defesa de US$1,3 trilhão (incluindo EUA), conta com 3,44 milhões de tropas ativas (2,1 milhões na Europa), mas enfrenta fragmentação, focando em defesa coletiva, drones e cibersegurança, lutando para atingir 2% do PIB em gastos militares.

Psicanaliticamente, a renomeação reflete uma pulsão narcísica ferida: os EUA, diante do avanço de rivais, negam a realidade de um mundo interdependente, optando por uma retórica belicosa que mascara vulnerabilidades. Essa negação amplifica o risco de escalada, onde a fantasia de controle absoluto substitui o diálogo.

Diante desse cenário, vejo três riscos catastróficos no horizonte:

Uma corrida armamentista global, com China e Rússia intensificando programas nucleares, drenando recursos de saúde e educação, gerando um equilíbrio de terror instável.

Conflitos regionais escalando para guerras mundiais, como uma invasão taiwanesa provocando intervenção americana, arrastando aliados a uma conflagração global.

Colapso de alianças ocidentais, com a OTAN fragmentada e a Europa vulnerável, permitindo que um eixo autoritário domine, subjugando democracias e reescrevendo normas internacionais.

Em tempos de IA manipulando narrativas e desinformação amplificando tensões, essa renomeação não é um simples termo: é um estopim para o caos total. Trump, com sua bravata incendiária, não apenas rebatiza um departamento, mas acende uma chama em um mundo saturado de tensões explosivas.

A humanidade, exaurida por crises sucessivas, já não suporta bravatas mascaradas de estratégia. Trump não apenas fere símbolos: empurra o mundo à beira de um abismo onde a paz, frágil como cristal, pode se despedaçar num instante e abrir caminho para um inferno irreversível. Age como quem valoriza mais a pontuação de sua próxima partida de golfe do que a missão de impedir que a humanidade mergulhe numa terceira — e última — guerra mundial.

https://www.brasil247.com/blog/o-gatilho-que-trump-puxou-foi-dentro-da-cabeca-de-todos-nos

06 de setembro de 2025

Presos na montanha mágica

Na montanha mágica de hoje, o tempo adoece: a extrema direita avança, o multilateralismo desmorona, e as planícies ardem sob crises econômicas permanentes

No romance monumental A Montanha Mágica, Thomas Mann ergueu uma metáfora que atravessa séculos. A montanha, espaço rarefeito do sanatório, representa a suspensão do tempo, a vida sob constante observação da doença e da morte. A planície, em contraste, é o lugar da vida prática, dos afazeres diários, da rotina que insiste em seguir. Entre esses dois espaços se distribuem personagens, dramas, longas conversas e dilemas que, quase um século depois, ainda parecem falar diretamente a nós.

O mundo atual, cercado de injustiças palpáveis e de conflitos que não cessam, assemelha-se a essa geografia simbólica. Vivemos entre a montanha e a planície, entre o tempo suspenso da incerteza global e a brutalidade cotidiana das economias em crise. O multilateralismo, que durante décadas prometeu equilíbrio, transparência e cooperação, encontra-se hoje enfraquecido, como se estivesse internado no mesmo sanatório de Davos que abrigava Hans Castorp. A ONU e outras instituições internacionais parecem medir o tempo em meses ou anos, enquanto as guerras e as crises humanitárias marcam cada hora que passa.

Na montanha de Mann, Settembrini e Naphta discutiam sem descanso, travando um duelo verbal que raramente conduzia a soluções. No mundo contemporâneo, vivemos o mesmo: fóruns internacionais se multiplicam em debates circulares, incapazes de deter os horrores que se desdobram na Ucrânia, em Gaza ou no Sahel africano. Em 2023 e 2024, o Conselho de Segurança da ONU registrou mais de uma dezena de vetos (Rússia e EUA liderando), uma trombose diplomática que mantém as guerras pulsando na planície.

Enquanto isso, a planície segue sua rotina de desigualdade, violência e sobrevivência. O deslocamento forçado global alcançou 122,1 milhões de pessoas em abril de 2025 — um recorde histórico segundo o ACNUR. Esse número equivale a praticamente duas vezes a população da França vivendo em trânsito, sem teto e sem destino, vítimas de conflitos e perseguições. É a tradução estatística do que a literatura chama de dor.

A planície também enfrenta a turbulência econômica permanente. O Banco Mundial projeta apenas 2,3% de crescimento global em 2025, o mais fraco fora de recessões desde 2008; o FMI é um pouco mais otimista (3,0%–3,1%), mas ressalva que tarifas e choques geopolíticos podem azedar o quadro. Para quem vive na planície, isso significa emprego frágil, inflação persistente e insegurança estrutural.

Mas a montanha guarda outra febre: a emergência da extrema direita. Em 2024, o Parlamento Europeu viu partidos nacionalistas e reacionários crescerem, reunidos no novo bloco Patriots for Europe, que já ocupa o posto de terceira maior força. A planície assiste, perplexa, ao retorno de ideias que julgava ter enterrado em 1945.

Do outro lado do Atlântico, a Casa Branca volta a ser habitada por um governante autoritário, confirmando a cisão democrática. O Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit (EIU) caiu em 2024 para 5,17 pontos, o menor desde que a série começou em 2006. Hoje, 39% da população mundial vive sob regimes autoritários; os EUA figuram como “democracia com falhas”.

A montanha tornou-se palanque; a planície, trincheira.

Na montanha de Mann o tempo era doença. No nosso, a doença é o tempo. A Freedom House registrou em 2024 o 19º ano consecutivo de declínio da liberdade global. Mais de 40% das eleições nacionais tiveram episódios de violência, e mesmo o chamado “superciclo” eleitoral — 74 eleições envolvendo 1,6 bilhão de eleitores em 2024 — trouxe mais desconfiança do que legitimidade. É como se a democracia tivesse passado a habitar o sanatório: discursos intermináveis, resultados incertos, febre permanente.

E como se não bastasse, o abismo da desigualdade segue escancarado. A Oxfam mostrou que os bilionários aumentaram sua riqueza em US$ 2 trilhões em 2024 — quase US$ 5,7 bilhões por dia. Desde 2015, o 1% mais rico acumulou US$ 33,9 trilhões, quase o dobro do PIB da China.

A planície empobrece; a montanha privatiza o horizonte.

O romance de Mann sugere que a montanha é inevitável: todos, em algum momento, são chamados ao tempo suspenso, à doença, à incerteza. Mas quando sociedades inteiras ficam presas no sanatório, adoecem. É o risco que corremos: naturalizar a exceção, transformar o absurdo em rotina, aceitar o adoecimento como condição permanente.

A lição de Mann é clara. A montanha pode ser espaço de reflexão, mas não pode ser morada eterna. Se nela nos demorarmos, perecemos de tédio, discursos e ilusões. A planície, com toda a dureza que carrega, exige retorno: é lá que se decide o destino dos povos.

O desafio do presente é escapar da tentação de viver permanentemente na montanha — seja ela o isolamento das elites, o multilateralismo paralisado ou as fantasias autoritárias de quem governa. É preciso descer com lucidez e subir com justiça.

O mundo não pode se perder na montanha: deve reencontrar-se na planície, onde a vida real existe, onde a esperança precisa ser construída, onde o futuro insiste em nascer.

30 de agosto de 2025

Tarifas de Trump contra a China: golpe de 40% na desordem econômica mundial

Casa Branca lança ofensiva com tarifas de 40% sobre produtos chineses, abalando cadeias globais e inflamando tensões comerciais

Se a China ergueu a Grande Muralha, com seus 21 mil quilômetros de pedra e história, forjada pelas dinastias — sobretudo a Ming — para barrar invasores nômades, os Estados Unidos, sob Donald Trump, constroem outra muralha: uma barreira colossal de protecionismo econômico. A nova ordem executiva, assinada nesta quinta-feira, 1º de agosto, impõe tarifas de 40% sobre produtos chineses que driblam as barreiras americanas por rotas indiretas, como o Sudeste Asiático e o México. Essa cicatriz no comércio global resistirá a dois verões?

O objetivo é claro: frear a dependência das fábricas chinesas, que alimentam o déficit comercial americano de US$ 1,2 trilhão. A medida, batizada de combate ao “transbordo”, entra em vigor em uma semana e promete apertar o cerco às cadeias de suprimentos globais.

Leio no café da manhã uma matéria do New York Times que detalha como, desde o primeiro mandato de Trump, empresas chinesas migraram operações para países como Vietnã e México. A tática era simples: evitar tarifas enviando produtos por caminhos indiretos, muitas vezes com selos locais que disfarçam a origem chinesa. Agora, Trump mira esses fluxos com uma sobretaxa de 40%, aplicada além das tarifas já existentes para bens diretos.

As novas regras valem para remessas de qualquer origem, mas a China, com sua vasta rede industrial, será a mais atingida. Stephen Olson, ex-negociador americano e pesquisador em Cingapura, alerta: “Isso é uma tentativa de isolar Pequim, e a China reagirá”. Negociações comerciais podem azedar, com retaliações à vista.

A ordem cria uma categoria para produtos transbordados, sem transformação significativa no país intermediário. Países como o Vietnã, que intensificaram inspeções, insistem que seus produtos, montados com peças chinesas, merecem selos locais legítimos.

Além das tarifas, regras de origem estão a caminho, segundo a Casa Branca. Elas exigirão que bens sejam realmente fabricados no país declarado, como no USMCA, que cobra 75% de conteúdo norte-americano para automóveis.

Brad Setser, do Conselho de Relações Exteriores, vê nas regras de origem o maior impacto de longo prazo. “Definir o conteúdo chinês pode mudar o comércio global”, diz ele. Mas há ceticismo: com uma possível cúpula entre Trump e Xi Jinping no horizonte, o governo pode hesitar em adotar medidas tão rígidas.

Um acordo com o Vietnã, firmado em julho, já incluía a tarifa de 40%, mas Hanói evita confirmá-la publicamente. Outros países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, seguem calados.

Trump, sempre imprevisível, suavizou o tom recentemente. Recuou em restrições a chips de IA para a China e elogiou laços positivos com Pequim em diálogo com as Filipinas.

O dilema persiste: os EUA buscam autossuficiência, mas estão presos a interdependências globais. Tarifas podem conter a China, mas elevam preços para o consumidor americano e agitam o comércio mundial. Está em curso um processo de desintegração da ordem mundial como a conhecemos. É um tsunami ainda visto como um amontoado de ondas médias, entrecortado por ondas gigantes. Quando nos dermos conta, talvez já seja tarde demais.

01 de agosto de 2025

Trump mira em reservas brasileiras de terras raras e para ele tudo o mais é secundário

China domina produção de terras raras, mas EUA pressionam Brasil, dono da segunda maior reserva, em disputa geopolítica por minerais estratégicos

Imagine as terras raras como o combustível primordial de um vulcão tecnológico, erupção silenciosa que molda o mundo sem ser notada, até que sua escassez ameaça congelar o progresso humano em uma era de trevas digitais.

Ontem, 24 de julho de 2025, a imprensa brasileira ecoou uma declaração que revela as engrenagens da geopolítica global em movimento. O encarregado de negócios da embaixada norte-americana em Brasília, em conversa com empresários, afirmou que a Casa Branca manifesta interesse em negociar o acesso às terras raras do Brasil, minerais críticos como lítio, nióbio e esses elementos raros.

Isso posiciona o país como peça chave em uma estratégia de diversificação de suprimentos. Essa revelação, reportada por veículos da mídia brasileira, surge em meio a tensões comerciais entre EUA e China, destacando como recursos subterrâneos se tornam moeda de troca em disputas internacionais.

No mesmo dia, Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), sintetizou sua reunião com o encarregado de negócios da embaixada americana em Brasília. Ele afirmou que o governo americano aceita negociar as terras raras brasileiras, mas esclareceu que esse assunto não está na pauta.

A Constituição brasileira declara enfaticamente que todos os recursos do subsolo do país são bens da União, portanto só podem ser tratados pelo governo federal brasileiro. Jungmann enfatizou a continuidade das exportações de minerais críticos para os EUA, mas sob o marco legal nacional, evitando qualquer transferência de domínio que viole a soberania.

Mas o que são, afinal, essas terras raras?

Trata-se de um grupo de 17 elementos químicos – como lantânio, cério, neodímio e ítrio – encontrados dispersos em depósitos minerais. Eles demandam processos complexos de extração e separação.

Apesar do nome, não são escassos na crosta terrestre, mas sua concentração viável para mineração é rara, o que eleva custos e impactos ambientais.

Esses minerais servem a propósitos vitais na era contemporânea: compõem ímãs potentes para motores de veículos elétricos e turbinas eólicas, catalisadores em refinarias de petróleo, componentes em smartphones, lasers e equipamentos médicos.

Na defesa, integram sistemas de mísseis e radares, tornando-os indispensáveis para a segurança nacional.

As maiores reservas conhecidas concentram-se em poucos países. A China lidera com cerca de 44 milhões de toneladas, ou 49% do total global, seguida pelo Brasil, com 21 milhões de toneladas (23%), Vietnã, Rússia e Índia.

Ou seja, a cobiça por esses recursos naturais valiosos ficou escancarada.

O valor estimado dessas reservas mundiais ultrapassa centenas de bilhões de dólares, considerando o mercado anual que gira em torno de US$ 10 bilhões, impulsionado pela transição energética e pela demanda tecnológica.

Seu uso estratégico reside na capacidade de influenciar cadeias de suprimento globais. A China, dominante na produção (cerca de 70% do mundo), já utilizou embargos como ferramenta diplomática, como em 2010 contra o Japão, forçando nações a buscarem alternativas.

Essa dependência expõe vulnerabilidades em indústrias de alta tecnologia e defesa, transformando as terras raras em ativos de poder.

Só recentemente esses minerais viraram notícia global porque as tensões comerciais EUA-China, iniciadas na era Trump e intensificadas sob Biden, destacaram a necessidade de diversificação.

A guerra na Ucrânia e a transição para energias renováveis aceleraram o foco, com a demanda projetada para crescer 10 vezes até 2050.

Vale resgatar o episódio envolvendo o ex-presidente Donald Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Em uma reunião televisionada na Casa Branca em 28 de fevereiro de 2025, que se transformou em um bate-boca público transmitido para o mundo, Trump insistiu que todo o esforço militar empregado pelos Estados Unidos desde o início da guerra da Ucrânia contra a Rússia deveria ser pago com as terras raras da Ucrânia. A discussão, marcada por acusações mútuas, destacou a pressão americana por um acordo onde Kiev transferiria o domínio de suas reservas minerais – estimadas em bilhões – em troca de ajuda militar.

Parte do diálogo capturado revela a tensão: Trump declarou:

“Nós praticamente negociamos nosso acordo sobre a terra e várias outras coisas… Há muitas pessoas que querem fazer isso, e eu falei com a Rússia sobre isso. Eles não parecem ter problema com isso.”

Zelensky não se fez de rogado e rebateu, resistindo à proposta inicial:

“Eu não vou assinar algo que 10 gerações de ucranianos terão que pagar.”

O encontro desmoronou em confronto, com Trump acusando Zelensky de ingratidão e de não estar em posição para negociar, levando ao cancelamento de uma coletiva conjunta e ao fracasso imediato das negociações.

Zelensky resistiu inicialmente, mas cedeu, ilustrando como recursos minerais se entrelaçam com conflitos armados.

No caso brasileiro, essa abordagem ecoa padrões imperialistas, onde potências buscam controle sobre riquezas alheias. O governo Lula, ao defender soberania, deve equilibrar atração de investimentos com proteção ambiental e benefícios nacionais.

É imperativo impedir que o subsolo se transforme em mera barganha nos jogos de poder. Afinal, em um mundo interdependente, negligenciar essas dinâmicas equivale a entregar a autonomia nas mãos de interesses estrangeiros. Enquanto não visualizarmos o planeta como um patrimônio de toda humanidade e para benefício de toda a humanidade, questões conversa tendência a se multiplicar, em bom latim, ad infinitum.

25 de julho de 2025

A barganha imperial é por nossas terras raras, todo o resto é fumaça

Brasil, dono da segunda maior reserva de terras raras do planeta, enfrenta pressões internacionais por controle de seus recursos

Imagine as terras raras como o combustível primordial de um vulcão tecnológico, erupção silenciosa que molda o mundo sem ser notada, até que sua escassez ameaça congelar o progresso humano em uma era de trevas digitais.

Ontem, 24 de julho de 2025, a imprensa brasileira ecoou uma declaração que revela as engrenagens da geopolítica global em movimento. O encarregado de negócios da embaixada norte-americana em Brasília, em conversa com empresários, afirmou que a Casa Branca manifesta interesse em negociar o acesso às terras raras do Brasil, minerais críticos como lítio, nióbio e esses elementos raros.

Isso posiciona o país como peça chave em uma estratégia de diversificação de suprimentos. Essa revelação, reportada por veículos da mídia brasileira, surge em meio a tensões comerciais entre EUA e China, destacando como recursos subterrâneos se tornam moeda de troca em disputas internacionais.

No mesmo dia, Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), sintetizou sua reunião com o encarregado de negócios da embaixada americana em Brasília. Ele afirmou que o governo americano aceita negociar as terras raras brasileiras, mas esclareceu que esse assunto não está na pauta.

A Constituição brasileira declara enfaticamente que todos os recursos do subsolo do país são bens da União, portanto só podem ser tratados pelo governo federal brasileiro. Jungmann enfatizou a continuidade das exportações de minerais críticos para os EUA, mas sob o marco legal nacional, evitando qualquer transferência de domínio que viole a soberania.

Mas o que são, afinal, essas terras raras?

Trata-se de um grupo de 17 elementos químicos – como lantânio, cério, neodímio e ítrio – encontrados dispersos em depósitos minerais. Eles demandam processos complexos de extração e separação.

Apesar do nome, não são escassos na crosta terrestre, mas sua concentração viável para mineração é rara, o que eleva custos e impactos ambientais.

Esses minerais servem a propósitos vitais na era contemporânea: compõem ímãs potentes para motores de veículos elétricos e turbinas eólicas, catalisadores em refinarias de petróleo, componentes em smartphones, lasers e equipamentos médicos.

Na defesa, integram sistemas de mísseis e radares, tornando-os indispensáveis para a segurança nacional.

As maiores reservas conhecidas concentram-se em poucos países. A China lidera com cerca de 44 milhões de toneladas, ou 49% do total global, seguida pelo Brasil, com 21 milhões de toneladas (23%), Vietnã, Rússia e Índia.

Ou seja, a cobiça por esses recursos naturais valiosos ficou escancarada.

O valor estimado dessas reservas mundiais ultrapassa centenas de bilhões de dólares, considerando o mercado anual que gira em torno de US$ 10 bilhões, impulsionado pela transição energética e pela demanda tecnológica.

Seu uso estratégico reside na capacidade de influenciar cadeias de suprimento globais. A China, dominante na produção (cerca de 70% do mundo), já utilizou embargos como ferramenta diplomática, como em 2010 contra o Japão, forçando nações a buscarem alternativas.

Essa dependência expõe vulnerabilidades em indústrias de alta tecnologia e defesa, transformando as terras raras em ativos de poder.

Só recentemente esses minerais viraram notícia global porque as tensões comerciais EUA-China, iniciadas na era Trump e intensificadas sob Biden, destacaram a necessidade de diversificação.

A guerra na Ucrânia e a transição para energias renováveis aceleraram o foco, com a demanda projetada para crescer 10 vezes até 2050.

Vale resgatar o episódio envolvendo o ex-presidente Donald Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Em uma reunião televisionada na Casa Branca em 28 de fevereiro de 2025, que se transformou em um bate-boca público transmitido para o mundo, Trump insistiu que todo o esforço militar empregado pelos Estados Unidos desde o início da guerra da Ucrânia contra a Rússia deveria ser pago com as terras raras da Ucrânia. A discussão, marcada por acusações mútuas, destacou a pressão americana por um acordo onde Kiev transferiria o domínio de suas reservas minerais – estimadas em bilhões – em troca de ajuda militar.

Parte do diálogo capturado revela a tensão: Trump declarou:

“Nós praticamente negociamos nosso acordo sobre a terra e várias outras coisas… Há muitas pessoas que querem fazer isso, e eu falei com a Rússia sobre isso. Eles não parecem ter problema com isso.”

Zelensky não se fez de rogado e rebateu, resistindo à proposta inicial:

“Eu não vou assinar algo que 10 gerações de ucranianos terão que pagar.”

O encontro desmoronou em confronto, com Trump acusando Zelensky de ingratidão e de não estar em posição para negociar, levando ao cancelamento de uma coletiva conjunta e ao fracasso imediato das negociações.

Zelensky resistiu inicialmente, mas cedeu, ilustrando como recursos minerais se entrelaçam com conflitos armados.

No caso brasileiro, essa abordagem ecoa padrões imperialistas, onde potências buscam controle sobre riquezas alheias. O governo Lula, ao defender soberania, deve equilibrar atração de investimentos com proteção ambiental e benefícios nacionais.

É imperativo impedir que o subsolo se transforme em mera barganha nos jogos de poder. Afinal, em um mundo interdependente, negligenciar essas dinâmicas equivale a entregar a autonomia nas mãos de interesses estrangeiros. Enquanto não visualizarmos o planeta como um patrimônio de toda humanidade e para benefício de toda a humanidade, questões conversa tendência a se multiplicar, em bom latim, ad infinitum.

https://www.brasil247.com/blog/a-barganha-imperial-e-por-nossas-terras-raras-todo-o-resto-e-fumaca

25 de julho de 2025

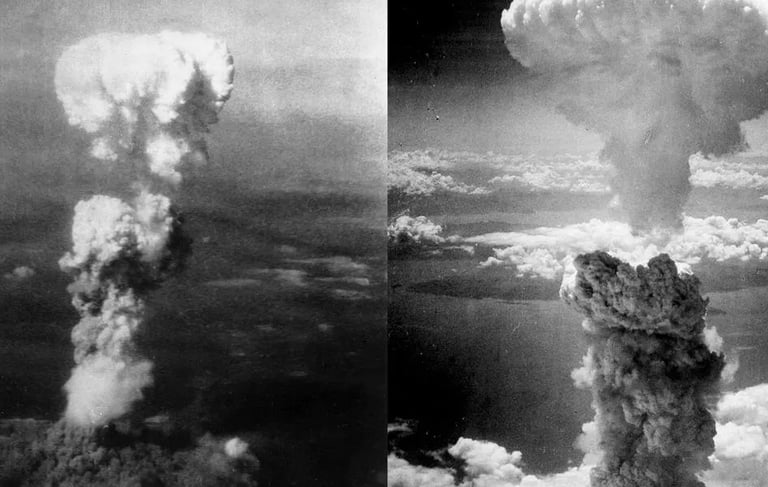

Nagasaki, Vietnã, Irã: o peso da guerra nas costas de crianças

Imagens de crianças marcadas por conflitos, do Irã ao Vietnã, revelam a face mais brutal da guerra e cobram da humanidade um compromisso com a paz

Há exatos 25 dias, o mundo prendeu a respiração, sob o espectro nuclear, quando os Estados Unidos, em 21 de junho de 2025, bombardearam as instalações do Irã – Fordow, Natanz, Isfahan – para frear seu programa atômico. A mídia global reverberou temores de uma escalada apocalíptica.

Duas semanas depois, outra tormenta: tarifas de 50% impostas ao Brasil, detalhadas em uma carta aberta de 11 de julho, atrelando o comércio às investigações do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. Vozes políticas alardearam o impensável: uma ameaça nuclear ao Brasil. Mas é na memória de 1945 que a dor fala mais alto, com um menino em Nagasaki carregando o irmão morto nas costas.

Era um menino, talvez de dez anos, franzino, descalço, com o peso do mundo – o corpo inerte do irmãozinho, vítima da bomba atômica que devastou Nagasaki. Diante de uma pira funerária improvisada, seu rosto era pedra, sem lágrimas, apenas um vazio que gritava mais do que qualquer lamento. Joe O’Donnell, fotógrafo americano de 23 anos, capturou a cena, vendo o lábio do menino sangrar de tanto morder, contendo uma dor imensa. Quando as chamas consumiram o irmão, ele partiu, em silêncio, como se o mundo não merecesse suas lágrimas.

Anos depois, outra imagem ecoaria esse grito: em 1972, na Guerra do Vietnã, a fotografia de Kim Phuc, uma menina de 9 anos, correndo nua, a pele queimada pelo napalm americano, capturada por Nick Ut. O menino de Nagasaki carregava a morte; Kim, a vida em fuga. Ambas as imagens, unidas pelo horror, mostram a guerra roubando infâncias e incendiando almas.

A fotografia de Nagasaki, guardada por décadas em um baú com as angústias de O’Donnell, tornou-se um clamor contra a guerra. Publicada em Japan 1945: A U.S. Marine’s Photographs from Ground Zero (2005), é um espelho da nossa fragilidade. Joe, transformado, virou arauto da paz, exibindo suas fotos no Japão e nos EUA, cada exposição uma ferida reaberta. Quem era aquele menino? Masanori Muraoka, sobrevivente, tentou encontrá-lo, mas ele permaneceu sem nome, símbolo da infância dilacerada.

E nós, o que fazemos com essas imagens? O menino de Nagasaki e a menina do Vietnã nos encaram, exigindo que ouçamos seus silêncios e gritos. São mais que fotos – são chamados. Chamados para que nenhuma criança carregue a morte ou fuja do fogo, para que a paz seja um compromisso com a vida.

A guerra é um abismo de cinzas que devora o pulsar da humanidade, deixando escombros onde a esperança poderia florescer. Com total confiança, acredito nas palavras da Casa Universal de Justiça em 1985: “a paz não é apenas possível, mas inevitável”, um horizonte que a alma coletiva da humanidade, exausta de sangue, está destinada a alcançar.

https://www.brasil247.com/blog/nagasaki-vietna-ira-o-peso-da-guerra-nas-costas-de-criancas

17 de julho de 2025

Economia da atenção converte vidas em espetáculo vão e vazio

Políticos e entretenimento disputam atenção, transformando vidas em espetáculo na era digital

A política tornou-se um palco onde a atenção é o troféu supremo. Desde que Herbert A. Simon cunhou o conceito de economia da atenção nos anos 1970, alertando sobre a escassez do foco humano em um mundo saturado de informações, a disputa por olhares molda o poder. Donald Trump, com sua maestria nas redes sociais, transformou o Twitter (hoje X) em uma arma de campanha. Em 2016, seus tuítes provocativos, como os ataques à imprensa, que chamava de “fake news”, geraram 30 milhões de compartilhamentos de conteúdos pró-Trump, segundo o National Bureau of Economic Research. Ele pautava a agenda midiática, desviando holofotes para si. Barack Obama, por outro lado, usava as redes com elegância. Em 2008, sua campanha no Facebook mobilizou 2 milhões de voluntários, segundo a Pew Research, com mensagens inspiradoras que conectavam emocionalmente. Enquanto Trump chocava, Obama persuadia. Ambos, porém, dominavam a arte de capturar olhares em um mundo digital.

No universo das celebridades, a economia da atenção é um espetáculo incessante. Kim Kardashian, com 400 milhões de seguidores no Instagram em 2025, vende não apenas produtos, mas uma narrativa de vida. Cada post, de SKIMS a dramas familiares, é uma vitrine. MrBeast, ou Jimmy Donaldson, é outro ícone. Um youtuber americano de 27 anos, ele revolucionou o entretenimento digital com vídeos de desafios extravagantes, como doar US$ 1 milhão ou construir 100 casas para famílias carentes. Em 2024, seu canal atingiu 300 milhões de inscritos, segundo o Social Blade, gerando milhões em anúncios. Seus conteúdos, planejados com precisão algorítmica, capturam a atenção global. A realidade aumentada amplifica essa lógica: filtros do Snapchat transformam rostos comuns em capas de revista, e todos buscam ser vistos. Como dizia Andy Warhol, “no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama”. Hoje, esses minutos são diários, mas fugazes.

Desde os anos 1970, a economia da atenção evoluiu de um conceito teórico para o coração do capitalismo digital. Antes, a sobrecarga vinha de jornais e TVs; hoje, são 4,9 bilhões de usuários online, segundo a Hootsuite, navegando em um oceano de posts e notificações. A inteligência artificial (IA) rege essa dança. Algoritmos do TikTok, que em 2023 geraram 1,5 bilhão de horas de visualização diária, sabem exatamente o que mantém as pessoas grudadas. Influenciadores, uma profissão inexistente há 20 anos, são os novos mercadores. Anitta, com parcerias como a da Skol em 2024, transforma posts em milhões, segundo a Forbes Brasil. A atenção é um ativo financeiro: cada segundo no Instagram rende centavos às big techs. Mas há um custo. A validação digital, como alerta Alain de Botton, prende em uma “escravidão do reconhecimento”.

A desinformação tornou-se o lado sombrio dessa economia. Nos últimos anos, notícias falsas dominaram a internet, capturando milhões. Trump foi um mestre nisso: um estudo da Cornell University de 2020 revelou que ele foi citado em 37% de 38 milhões de artigos sobre desinformação na pandemia, como quando sugeriu ingerir desinfetante contra a Covid-19. Obama também enfrentou fake news, como a teoria birther de 2011, que questionava seu local de nascimento, amplificada por Trump. Segundo o Washington Post, Trump fez mais de 20 mil declarações falsas até 2020. Ambos, porém, usaram a atenção para moldar narrativas. A justiça, lenta, não acompanha a velocidade dos crimes digitais. Nos EUA, em 2016, a fake news sobre uma pizzaria em Washington como centro de pedofilia levou um homem armado a invadir o local. No Brasil, em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi linchada em Guarujá após uma falsa acusação de sequestro no Facebook.

O narcisismo e a vaidade florescem nesse terreno. A psicanálise de Michael Bálint sugere que a busca por likes reflete carências afetivas, um desejo de ser amado. Postar é existir, mas a validação é efêmera. A Royal Society for Public Health aponta que redes sociais aumentam a ansiedade em 70% dos jovens. A esfera pública e privada, como descreve Zygmunt Bauman em sua modernidade líquida, fundiram-se. Antes, a privacidade era um refúgio; hoje, é moeda de troca. Um jantar em família postado nos Stories vira alvo de anunciantes. Jürgen Habermas via a esfera pública como espaço de debate racional; agora, é um palco onde todos são produtos. A cultura pop já tem um termo para isso: personal branding. Bianca Andrade, a Boca Rosa, transformou sua vida em um império de R$ 120 milhões em 2023, segundo a Forbes Brasil.

A monetização de vídeos é o ápice dessa lógica. No YouTube, criadores como Felipe Neto faturam até R$ 500 mil por mês, segundo o Social Blade. O TikTok pagou US$ 1 bilhão a criadores em 2024. Cada vídeo é um investimento: mais views, mais lucro. A IA decide quem brilha, personalizando feeds com precisão cirúrgica. MrBeast, com seus desafios, é o rei: seus vídeos geram milhões em minutos. Mas a competição é feroz, e a atenção, finita.

Os reality shows refletem essa fome por atenção. De Big Brother Brasil a The Masked Singer, a variedade é vasta: MasterChef (culinária), RuPaul’s Drag Race (performance), Casamento às Cegas (relacionamentos). Em 2024, o BBB 24 teve 1,2 bilhão de votos online, segundo a Globo. Participantes como Davi, vencedor do BBB 23, tornam-se marcas, mas enfrentam o escrutínio público. A atenção é um holofote cruel, e a fama, uma promessa frágil.

Refletindo com poesia e crítica, a economia da atenção é um espelho que revela desejos e distorce verdades. Viver em um mundo onde ser visto é existir desafia a alma. A IA, os algoritmos, os likes — tudo seduz, mas também aprisiona. Escolher comunicar para conectar, não para se perder, é o desafio. Que o brilho do mundo não apague o que pulsa dentro.

https://www.brasil247.com/blog/economia-da-atencao-converte-vidas-em-espetaculo-vao-e-vazio

15 de julho de 2025

Belém acolhe o planeta que respira ofegante

Em novembro de 2025, a Amazônia sedia a COP 30, unindo o mundo pela vida planetária. Deixar "passar a boiada" fez muito mal ao país e ao mundo

Um menino e o rio - Sob o sol de Belém, Raimundo Nonato, de olhos brilhantes, mergulha os pés no rio Guamá. O cheiro de água doce e manguezal abraça o ar. Ele aponta uma vitória-régia, sua “rainha do rio”, flutuando serena nos igarapés. “Ela vive, mesmo com tudo contra”, sussurra, com a sabedoria de quem cresceu ouvindo a floresta. Em novembro de 2025, a COP 30 transformará sua cidade em um palco planetário, onde a Amazônia clama por vida.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, ocorrerá de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém do Pará, coração da Amazônia, conforme anunciado pelo governo brasileiro. É a primeira vez que a região sedia o evento, um marco histórico.

A agência Reuters destaca que a escolha reflete a urgência de proteger biomas como a Amazônia, que abriga 20% da biodiversidade mundial. O planeta perde 10 milhões de hectares de florestas anualmente, segundo a FAO, enquanto o aquecimento avança 1,1 °C acima dos níveis pré-industriais, alerta o IPCC.

Nós, que compartilhamos este planeta, enfrentamos um desafio: ouvir a terra ou ignorar seu pulsar?

Sombras e vozes de Belém - Belém, com seus manguezais exuberantes e favelas vibrantes, é mais que um cenário. Os manguezais, presentes na Baía do Guajará, são vitais para a biodiversidade e a proteção costeira, mas estão ameaçados pela urbanização, segundo o MapBiomas.

Cerca de 57% da população paraense vive em assentamentos informais, aponta o Brasil de Fato. Sueli, artesã local, teme ser apagada por obras para a COP. “Querem uma cidade brilhante, mas esquecem de nós”, lamenta. A conferência promete justiça climática, mas o risco de desigualdades maquiadas paira, como a brisa antes da tempestade. Mas isso não é uma jabuticaba brasileira; acontece em Paris, Xangai, Chicago ou Frankfurt.

Na COP 29, em Baku, nações ricas prometeram US$ 300 bilhões anuais até 2035, segundo o The Guardian, mas países do Sul, como o Brasil, exigem US$ 1,3 trilhão. Em Bonn, em junho de 2025, as negociações travaram, relata a Folha. Ana Toni, secretária de Mudança do Clima, afirma: “Não queremos palavras, queremos futuro.”

A floresta que nos sustenta - A Amazônia, com suas raízes profundas, é o alicerce da vida planetária. Ela sequestra 2,2 bilhões de toneladas de CO₂ por ano, regula chuvas globais e sustenta 400 bilhões de árvores, segundo a WWF.

Em Belém, vitórias-régias florescem em igarapés como os do Parque Ambiental do Utinga, símbolos de resiliência. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, defende o fim do desmatamento, mas a revista Science critica a exploração de petróleo na foz do Amazonas, a 175 km do litoral. Proteger o meio ambiente é garantir que o planeta respire, que a água corra, que a vida persista.

O Brasil investe R$ 4,7 bilhões em infraestrutura para a COP 30, com recursos do Orçamento Geral da União, BNDES e Itaipu. O meio ambiente clama por justiça, e justiça exige que vozes como as de Sueli e Raimundo Nonato ecoem — dos ribeirinhos aos indígenas.

O Parque da Cidade, com 90% das obras prontas, será o coração da COP 30, segundo a imprensa paulista. Mas, nas periferias, o saneamento precário expõe desigualdades. É preciso cuidar mais que do meio ambiente — do todo ambiente. Que tal aprendermos algo com as populações originárias da região, os nossos indígenas?

Belém pode ser um espelho da esperança ou um reflexo de falhas. O aquecimento pode ultrapassar 1,5 °C até 2025, alerta a revista Nature, enquanto 70% das emissões globais vêm de combustíveis fósseis, segundo o IPCC.

O meio ambiente é o fio que conecta a humanidade à terra.

A COP 30, com 60 mil visitantes esperados, convoca-nos a agir, a ouvir o rio, a sentir a floresta.

Um pacto com a terra - A COP 30 não é apenas um evento; é um chamado à memória da terra. Raimundo Nonato sonha com sua vitória-régia florescendo. Sueli quer sua voz ecoando. Nós, que pisamos este solo, podemos reescrever nossa história.

Anseio para que Belém seja o começo de um pacto pela vida, onde cada passo na Amazônia ressoe como um compromisso com o planeta. Sinta, leitor, o murmúrio do manguezal: ele nos guia para cuidar, para proteger, para viver em harmonia.

https://www.brasil247.com/blog/belem-acolhe-o-planeta-que-respira-ofegante

09 de julho de 2025

Tem um elefante na sala pegando fogo. É a mudança climática, estúpido!

Que tem um elefante pegando fogo na sala ninguém pode negar. Mas será que todos estão vendo o elefante e sentindo as labaredas se aproximando mais e mais?

Chegou a hora de darmos um basta ao negacionismo científico. Esconder a cabeça no buraco, ignorando a realidade, não só nos afasta da verdade, mas desperdiça a pouca energia e motivação que ainda temos para melhorar o mundo enfrentando os desafios que nos cercam. A mudança climática, antes tratada como um “elefante branco na sala”, agora se impõe como uma força inegável, visível em cada onda de calor, inundação e seca que assola o planeta.