Paz e guerra

Com o mundo no limite precisamos colocar os olhos no Irã

Entre repressão interna, perseguição religiosa e isolamento externo, o Irã entra em 2026 sem margem política, econômica ou estratégica para administrar crises acumuladas

O Irã chega a 2026 governado pelo medo. Não é força, não é convicção ideológica, não é projeto nacional. É medo. Medo da rua, medo do colapso econômico, medo de ataques externos e, sobretudo, medo de que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. Quando um regime passa a administrar apenas a própria sobrevivência, ele deixa de ser governo e se torna trincheira.

Esse quadro não se forma no isolamento. O mundo iniciou 2026 muito mais instável e imprevisível do que terminou 2025.

As feridas abertas pela guerra em Gaza continuam supurando; a paz na Ucrânia segue distante; os exercícios militares da China em torno de Taiwan tornaram-se mais robustos e explicitamente intimidatórios; a tensão sobre a Groenlândia cresce fora do radar público. A prisão e transferência de Nicolás Maduro para Nova Iorque introduziram um grau inédito de instabilidade geopolítica na América do Sul e no Caribe, regiões historicamente tratadas como zonas de paz. Nesse tabuleiro em ebulição, o Irã não é exceção — é parte do padrão.

Dentro do país, manifestações se espalham por cidades médias, bairros empobrecidos e campi universitários. O motor da revolta é simples e brutal: a economia colapsou. A moeda perdeu valor, os preços explodiram e até o tradicional bazar de Teerã — termômetro histórico da estabilidade política — fechou as portas em protesto. O discurso ideológico perdeu eficácia diante da experiência concreta da escassez.

A nova geração foi além. As palavras de ordem deixaram de pedir reformas graduais e passaram a questionar diretamente o poder clerical e sua legitimidade. Em diversas regiões, a repressão empurrou protestos para confrontos violentos, com mortos entre manifestantes e forças de segurança. O conflito já não é apenas político; tornou-se existencial.

A reação do regime revela improviso e nervosismo. Reuniões de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional indicam uma tentativa de conter a revolta sem repetir os massacres do passado, conscientes de que a violência aberta pode acelerar a implosão. Ao mesmo tempo, autoridades se preparam para a possibilidade de ataques externos. Nos bastidores, “modo de sobrevivência” deixou de ser figura de linguagem e passou a orientar decisões.

Essa fragilidade interna é agravada por uma chaga estrutural raramente enfrentada com honestidade: a violação sistemática dos direitos humanos. Entre os alvos permanentes da repressão estão os seguidores da Fé Bahá’í, a maior minoria religiosa do país. Prisões arbitrárias, exclusão educacional, confisco de bens e perseguição administrativa não são exceções nem excessos — são política de Estado desde 1844. Trata-se de intolerância convertida em método e fanatismo religioso institucionalizado.

No plano internacional, o cerco psicológico se fecha. Declarações ameaçadoras vindas de Washington e manifestações explícitas de apoio aos protestos por autoridades israelenses ampliaram o nervosismo em Teerã. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela, aliado estratégico do Irã, funcionou como recado inequívoco: regimes isolados, economicamente frágeis e politicamente contestados tornaram-se alvos plausíveis.

No centro do impasse iraniano está uma economia estrangulada. As sanções impostas após a saída americana do acordo nuclear corroeram receitas, bloquearam fluxos financeiros e aprofundaram desigualdades sociais. Corrupção endêmica e má gestão completam o quadro. Resolver esse nó exigiria reformas profundas, um novo acordo nuclear e o enfrentamento direto de interesses internos cristalizados — passos que o regime demonstra não conseguir ou não querer dar.

Esse bloqueio não é exclusivo do Irã. Ele se insere em uma tendência global inquietante: a erosão acelerada do direito internacional. O sistema das Nações Unidas mostra sinais claros de exaustão enquanto guerras por território e por recursos naturais retornam ao centro da política global. Estados Unidos, China e Rússia disputam ampliação territorial, apropriação de petróleo e minerais raros, influência e rotas estratégicas. Não é detalhe irrelevante que essas potências detenham assentos permanentes no Conselho de Segurança e o poder de veto que transforma a paralisia em norma. Também não é por acaso que os cinco países membros do Conselho de Segurança da ONU são os cinco maiores fabricantes de armas do planeta. Isso exige uma pausada reflexão de cada um de nós…

Para Teerã, essa realidade se traduz em medo concreto. Autoridades avaliam que a instabilidade doméstica pode ser interpretada como janela de oportunidade para novas ofensivas militares, sobretudo diante do histórico recente de ataques direcionados a alvos iranianos.

O presidente Massoud Pezeshkian verbalizou o impensável ao admitir publicamente não ter soluções claras para a crise. Seu discurso sobre injustiça social e escuta da população contrasta com a retórica do líder supremo, que insiste em atribuir os problemas a inimigos externos e reforçar a repressão. A dissonância não é apenas retórica: revela fissuras reais no topo do poder.

É nesse ponto que a leitura estritamente política se mostra insuficiente. Em meados dos anos 2000, recebi uma mensagem calorosa de meu amigo, hoje falecido, Dom Pedro Casaldáliga. Ele evocava uma imagem atribuída a Santo Agostinho: enquanto Roma ardia e a capital eterna desmoronava, ele não gritava nem amaldiçoava o tempo histórico. Caminhava à frente de uma procissão, cantando e louvando a Deus. O bispo catalão de São Félix do Araguaia não falava de resignação, mas de lucidez. Alertava que sempre que um movimento deliberado de destruição se impõe, ergue-se, em contraponto, outro igualmente deliberado — o da reconstrução, da integração, da preservação do humano para além das ruínas visíveis. Seremos lúcidos para vermos isso?

Há também, na tradição islâmica, um hadith que narra um episódio atribuído à vida de Maomé. Ao amanhecer, corria a notícia de que a aldeia onde ele estava seria incendiada por tribos hostis naquela mesma noite. Reunidos os seguidores, o profeta os advertiu a não se alarmarem. Cada um deveria concentrar-se exclusivamente naquilo que estava sob sua responsabilidade direta. A um guardador de camelos, recomendou apenas que cuidasse dos camelos. A tradição conta que a aldeia foi destruída, mas no dia seguinte sobreviveram apenas os camelos e o seu guardador. Ele havia cumprido integralmente o conselho recebido.

Essas duas narrativas, vindas de tradições distintas, convergem para a mesma advertência moral: quando o mundo parece ruir, o pânico é estéril. O que preserva a vida, a dignidade e a possibilidade de futuro é a fidelidade aos processos de reconstrução, integração e responsabilidade concreta. É essa distinção — entre destruição ruidosa e reconstrução silenciosa — que hoje falta ao debate internacional.

Quando um regime perde, ao mesmo tempo, capacidade econômica, legitimidade moral e margem estratégica, a crise deixa de ser episódica. Passa a ser estrutural. O Irã já cruzou esse ponto.

https://revistaforum.com.br/opiniao/com-o-mundo-no-limite-precisamos-colocar-os-olhos-no-ira/

06 de janeiro de 2026

Venezuela como teste: Colômbia, Groenlândia, Cuba e Canadá na mira

Defender o direito internacional significa rejeitar sequestros, bombardeios e exceções oportunistas, preservar a soberania e afirmar a paz

Há menos de uma semana, o planeta parecia um reality show de má reputação: governos entrando e saindo do paredão geopolítico sem punição, discursos inflamados substituindo responsabilidade e a impunidade vestida de normalidade. Nestes primeiros dias de janeiro, porém, o espetáculo degringolou

Já não é reality. É um videoclipe mal editado, com iluminação precária, áudio estourado e um roteiro que se desobedece a cada cena. Só que agora não há metáfora que alivie o fato central: houve uma ruptura grave, explícita e perigosa do direito internacional.

O sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro foi apresentado por alguns como uma operação de audácia técnica. Rápida, cirúrgica, quase asséptica. Essa narrativa durou horas. Primeiro, nenhuma morte confirmada. Depois, 32. Em seguida, 40. Logo, mais de 80. Os números cresceram enquanto Washington hesitava. A vice-presidente da Venezuela exigiu prova de vida. Ela não veio de imediato.

Quando Donald Trump publicou a fotografia do presidente capturado, a imagem levantou suspeitas técnicas e simbólicas. O navio escolhido como palco do feito chamava-se Iwo Jima — um nome carregado de memória visual fabricada.

A famosa fotografia da bandeira americana em Iwo Jima, durante a Segunda Guerra, foi uma reencenação deliberada. Soldados reposicionaram a bandeira para atender fotógrafos e produzir um ícone mobilizador. A imagem virou verdade emocional, não verdade histórica. A associação com a foto de Maduro não é estética; é política. Em ambos os casos, a imagem tenta encerrar o debate antes que ele comece. Ainda assim, esse ponto é periférico. O centro da discussão é outro — e incomparavelmente mais grave.

O que ocorreu foi uma violação direta da soberania de um Estado, princípio basilar do sistema internacional moderno. Nenhuma potência, por mais poderosa que seja, pode intervir militarmente em território alheio, capturar a maior autoridade do país e removê-la à força. Isso não é matéria opinativa. É regra elementar da convivência entre nações. Quando ela é rompida, a exceção vira método e o caos ganha autorização.

A Venezuela hoje abre um precedente perigoso: amanhã podem ser Colômbia, Cuba, Groenlândia ou Canadá, se a força continuar substituindo o direito.

O contexto amplia a gravidade. Em 2025, os Estados Unidos realizaram ataques militares diretos em oito países soberanos, distribuídos por quatro grandes regiões do globo. No Iêmen, de janeiro a dezembro, bombardearam posições houthis. Na Somália, ao longo de todo o ano, executaram mais de 110 operações. No Iraque e na Síria, promoveram bombardeios massivos em dezembro contra alvos do Estado Islâmico. Em junho, atingiram três instalações nucleares no Irã. Em 25 de dezembro, atacaram o noroeste da Nigéria. Na Palestina, bombas fabricadas nos EUA foram usadas por Israel em Gaza durante todo o ano. E, em 2 de janeiro de 2026, a Venezuela entrou nessa lista. Ásia, África, Oriente Médio e América do Sul foram impactados por essa ofensiva contínua, que afetou direta ou indiretamente cerca de 490 milhões de pessoas.

Essa sequência não é acidental.

Revela uma doutrina de intervenção direta legitimada por um discurso de autoproteção, mas indiferente ao custo humano e ao colapso institucional que deixa para trás. O precedente histórico é conhecido e incômodo. Quando George W. Bush invadiu o Iraque, alegou a existência de armas químicas e biológicas. O país foi devastado, o Estado desmontado, milhões de vidas desestruturadas. Nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada. O Iraque nunca mais se reorganizou como nação soberana funcional.

A pergunta que se impõe agora é brutal: a Casa Branca passou a tratar o petróleo venezuelano como se fosse uma arma química?

É nesse ambiente que florescem teorias da conspiração que não podem ser descartadas com desdém automático. Antes mesmo de Trump encerrar sua entrevista em Mar-a-Lago, no dia 3 de janeiro, circulava a tese de um acordo tácito entre Washington, Pequim e Moscou: os Estados Unidos ficariam com o petróleo venezuelano; a China teria liberdade sobre Taiwan; a Rússia consolidaria a anexação de parte da Ucrânia. É, sim, uma teoria conspiratória. Mas não infantil. Ela nasce do silêncio estratégico da China e da Rússia, do cinismo diplomático normalizado e da percepção de que grandes potências voltaram a negociar o mundo como espólio. Pode ser desmontada com o tempo. O fato de parecer plausível já é um sintoma alarmante.

Do ponto de vista jurídico, a operação contra a Venezuela viola frontalmente a Carta das Nações Unidas, especialmente a proibição do uso da força contra a integridade territorial e a independência política de Estados soberanos. Fere o princípio da não intervenção e da igualdade entre nações. Como advertiu Norberto Bobbio, quando a força se emancipa da norma, o direito internacional deixa de ser direito e passa a ser ornamento retórico.

Há ainda a violação de tratados de direitos humanos e do devido processo legal. Nenhum governante, por mais autoritário que seja, perde essas garantias por decisão unilateral de outro Estado.

Normalizar esse método significa substituir tribunais por comandos militares. Não é realismo político. É regressão civilizatória. E, desta vez, o mundo não assiste a um espetáculo. Assiste à demolição consciente das regras que ainda separavam a ordem do abismo.

https://www.brasil247.com/blog/venezuela-como-teste-colombia-groenlandia-cuba-e-canada-na-mira

06 de janeiro de 2026

A foto de Maduro no navio e a fabricação da verdade

Imagem divulgada por Trump afirma mostrar Maduro algemado a bordo de um navio de guerra americano, mas levanta dúvidas sobre autenticidade, contexto e intenção política

Todo cuidado é pouco em um tempo marcado por fake news, pelo uso criminoso da inteligência artificial e pela manipulação abusiva de governantes em busca do domínio do fato. Nesse ambiente saturado de imagens instantâneas e verdades precárias, a informação deixou de apenas correr — ela é frequentemente sequestrada, colocada à força em um navio retórico e levada para uma espécie de Nárnia informacional, onde o que parece real obedece menos aos fatos do que à conveniência do poder. Foi exatamente nesse território instável que surgiu a imagem de Nicolás Maduro divulgada por Donald Trump.

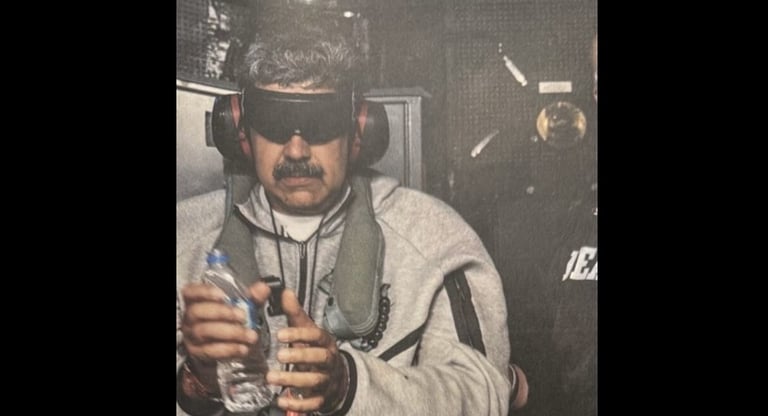

Poucas horas depois de Trump anunciar, em sua rede social, que forças americanas haviam capturado o presidente venezuelano, uma fotografia passou a circular com força viral. Nela, Maduro aparece vestindo calça de moletom cinza, com as mãos algemadas à frente do corpo e os olhos cobertos por uma venda escura.

O enquadramento sugere que ele estaria sentado ou contido em um espaço metálico que remete ao interior de um navio militar. A legenda escrita pelo próprio Trump afirmava tratar-se de Maduro “a bordo do USS Iwo Jima”. A imagem, de baixa resolução e recorte vertical incomum, parecia mais um registro de tela ou de um impresso do que uma fotografia jornalística convencional.

Foi essa imagem — e não apenas o anúncio político — que colocou o The New York Times diante de uma decisão editorial sensível. Trump carrega um histórico documentado de divulgar imagens falsas, e não é de hoje, manipuladas ou geradas por inteligência artificial. Durante seu mandato e nos anos seguintes, publicou montagens que o retratavam como super-herói, cenas inexistentes de prisões em massa de adversários, imagens artificialmente infladas de multidões, além de conteúdos visuais enganosos relacionados à imigração, à pandemia e às eleições americanas. Esse padrão recorrente impôs à equipe do jornal um grau máximo de cautela.

Esse comportamento não se limita a episódios isolados nem a contextos de campanha ou redes sociais. Ele reaparece também em encontros diplomáticos formais, onde imagens e registros audiovisuais passam a ser usados como instrumentos de pressão política direta, mesmo quando sua origem e veracidade são frágeis.

Na reunião de 21 de maio de 2025, na Casa Branca, Donald Trump exibiu de forma agressiva um vídeo a Cyril Ramaphosa, alegando mostrar perseguição a brancos na África do Sul. Dias depois, verificou-se que as imagens eram do Congo, país marcado por conflitos armados crônicos, em contraste com a ordem institucional sul-africana.

Antes mesmo da postagem presidencial, outras imagens que supostamente mostrariam Maduro sob custódia militar começaram a circular nas redes sociais. Em uma delas, ele aparecia com roupas diferentes, cercado por agentes armados; em outra, dentro do que parecia ser uma aeronave. Todas foram submetidas à análise dos editores de fotografia do Times, com o auxílio de ferramentas de detecção de inteligência artificial e de especialistas em desinformação. As inconsistências visuais — janelas anômalas, iluminação incoerente, proporções improváveis e variações físicas inexplicáveis — foram suficientes para descartar essas imagens para publicação.

A fotografia divulgada por Trump, contudo, exigia um tratamento distinto. Mesmo sem confirmação plena de autenticidade, ela não podia ser ignorada. Tratava-se de um documento político: um presidente em exercício apresentando ao público uma imagem que alegava comprovar uma operação militar de enorme impacto internacional. O Times decidiu publicá-la não como evidência visual do fato, mas como parte da comunicação oficial do presidente, explicitando sua origem, seu contexto e suas limitações.

Por essa razão, a imagem foi apresentada vinculada diretamente à postagem no Truth Social, e não isolada como fotografia jornalística verificada. Na edição digital, apareceu contextualizada; na versão impressa, foi publicada em página interna, longe da capa. A decisão refletiu um princípio editorial clássico: reconhecer o peso simbólico e político da imagem sem convertê-la em prova factual.

O episódio diz menos sobre a eventual queda de um líder e mais sobre o cenário informacional em que conflitos, prisões e operações militares passam a ser narrados primeiro por imagens frágeis, difundidas por autoridades interessadas em controlar a versão inicial dos acontecimentos.

Em um mundo no qual a fotografia pode ser simultaneamente arma, encenação e propaganda, o jornalismo profissional reafirma seu papel mais árduo e menos espetacular: desacelerar o impacto, desmontar a cena e devolver os fatos ao chão da realidade. Quando imagens tentam substituir a verdade, cabe ao jornalismo lembrar — com método, rigor e coragem — que nenhuma fotografia, por mais poderosa que pareça, tem autoridade para falsificar os fatos.

https://revistaforum.com.br/opiniao/a-foto-de-maduro-no-navio-e-a-fabricacao-da-verdade/

05 de janeiro de 2026

O mundo esqueceu por que 1939 terminou em guerra?

O risco surge, como na Venezuela, da escolha consciente de contornar regras básicas do direito internacional

Há menos de trinta horas, com as capitais ainda imersas na inércia do poder, alguém deslocou o eixo invisível da ordem internacional. Não houve explosões. Houve um som metálico, preciso: o fechamento de uma algema. O mundo não estremeceu. Deu sinais de fadiga. Aquele gesto técnico, quase administrativo, anunciou mais do que a retirada forçada de um governante. Expôs um sistema que já não absorve choques sem abrir rachaduras visíveis.

Não houve explosões; houve o som metálico de uma algema — e foi esse ruído burocrático, quase técnico, que expôs a fadiga da ordem internacional e a precariedade dos seus freios.

A captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, seguida de sua transferência para Nova York, não representa apenas o colapso pessoal de um líder autoritário. Ela desloca o centro do debate global para uma zona sensível, onde legalidade internacional, conveniência estratégica e responsabilidade ética deixaram de operar em conjunto. O episódio importa menos pelo personagem e mais pelo precedente que inaugura.

Em Caracas, o retrato foi ambíguo. Pequenos grupos foram às ruas em defesa de Maduro, enquanto a maioria da população se concentrava em filas por alimentos, medicamentos e combustível. Regimes podem ruir rapidamente; sociedades entram em colapso quando perdem horizonte. A Venezuela já vivia essa perda. A intervenção externa apenas a tornou mais visível.

O problema do mundo atual não é a ausência de regras, mas a decisão consciente de contorná-las sempre que deixam de ser convenientes para quem tem poder militar, econômico e capacidade de impor fatos consumados.

Questionar a legalidade e a prudência da ação americana não equivale a relativizar o chavismo. Significa reafirmar um princípio elementar: o direito internacional não existe para proteger governos, mas para limitar a arbitrariedade dos fortes e reduzir o custo humano dos conflitos.

Quando esse princípio é relativizado, o sistema inteiro se fragiliza.

É nesse ponto que surgem as comparações com 1939, frequentemente evocadas de maneira apressada. O mundo às vésperas da Segunda Guerra Mundial era estruturalmente distinto. Não havia instituições multilaterais consolidadas, a economia internacional era menos integrada e a diplomacia operava sob a lógica do isolamento e da força direta. A guerra resultou da crença de que concessões conteriam regimes expansionistas.

Em 1939, acreditou-se que ceder evitaria a guerra; hoje cresce a ilusão oposta, a de que impor resolve mais rápido — e essa pressa, travestida de eficiência, costuma produzir ruínas duradouras.

Entre 2022 e 2025, o risco não nasce da ingenuidade, mas do cálculo frio. Hoje existem tratados, fóruns permanentes, organismos internacionais e comunicação instantânea.

O problema não é a ausência dessas estruturas, mas o esvaziamento deliberado de sua autoridade.

O mundo contemporâneo não caminha para a instabilidade por falta de regras, mas pela decisão consciente de ignorá-las.

Há anos tenho escrito, lecionado e participado de debates alertando que a ordem mundial em vigor é estruturalmente defeituosa. O núcleo do problema não reside apenas nos governos, mas na ausência de unidade de pensamento, atitude e ação entre governantes e governados.

Fronteiras nacionais são construções históricas, não cláusulas pétreas da humanidade. Séculos de guerras, milhões de mortos e a destruição de avanços científicos repetem-se porque resistimos a compreender o essencial: somos um só povo, uma humanidade interdependente.

Fronteiras são construções históricas; a humanidade, não — e o preço de ignorar essa evidência tem sido séculos de guerras, milhões de mortos e a repetição teimosa de tragédias anunciadas.

O que durante décadas tratei como reflexão acadêmica começa agora a emergir no discurso internacional, ainda que de forma truncada e confusa. Líderes de diferentes matizes reclamam, quase em coro, da necessidade de uma nova ordem mundial. Falta, porém, clareza conceitual, coordenação política e um projeto comum que vá além da retórica defensiva.

A reação europeia ao episódio venezuelano aprofundou o desconforto.

Condenou a repressão interna do chavismo, mas evitou confrontar diretamente a ilegalidade da intervenção. Defendeu transições ordenadas sem indicar meios concretos. Produziu notas cautelosas, por vezes contraditórias, que revelam mais desorientação do que prudência. Em 1939, a Europa errou ao subestimar uma ameaça crescente. Hoje, erra ao diluir princípios em nome da conveniência diplomática.

Quando a força substitui o direito, o sistema internacional não se torna mais justo; torna-se mais instável, mais imprevisível e mais propenso ao arbítrio, sobretudo contra povos que já vivem sob vulnerabilidade.

Na América Latina, o impacto é imediato e profundo. A reativação explícita de uma lógica de tutela regional recoloca o continente numa posição histórica incômoda. Para países como o Brasil, o dilema é claro: evitar um colapso humanitário ainda maior na Venezuela sem legitimar precedentes que fragilizam toda a região.

O mundo contemporâneo enfrenta desafios que tornam soluções isoladas não apenas ineficazes, mas perigosas.

Pandemias, mudanças climáticas, fluxos migratórios e crises financeiras ignoram fronteiras com absoluta indiferença. Uma política internacional baseada na força pode produzir vitórias momentâneas, mas deixa passivos duradouros.

Nada disso absolve regimes autoritários. Eleições fraudadas precisam ser denunciadas. Repressões devem ser condenadas. Povos oprimidos merecem solidariedade efetiva. Mas o método importa. Quando a política abdica do direito, abdica também da responsabilidade histórica.

A história não se repete mecanicamente, mas cobra coerência. Em 1939, o preço da miopia foi uma guerra total. Entre 2022 e 2025, ainda existem escolhas reais. Preservar a paz mundial, o bem-estar dos povos e a elevação concreta da qualidade de vida não é idealismo.

É decisão ética, visionária, política. Quando essas escolhas são abandonadas, o ruído metálico da algema deixa de ser episódio isolado e passa a funcionar como advertência.

https://www.brasil247.com/blog/o-mundo-esqueceu-por-que-1939-terminou-em-guerra

03 de janeiro de 2026

Sem ONU forte, não há paz possível

Ao capturar um chefe de Estado por ação unilateral, a crise venezuelana expõe o esvaziamento do Artigo 2º da Carta e testa se o multilateralismo ainda pode conter a força

Às primeiras horas de 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia que dispensa eufemismos: um Estado soberano teve seu presidente capturado por forças estrangeiras após um ataque militar anunciado por redes sociais. Ao declarar que tropas americanas realizaram uma operação de grande escala na Venezuela e retiraram Nicolás Maduro do país, o governo dos Estados Unidos não apenas derrubou um governante. Deslocou o eixo da legalidade internacional para o terreno instável da exceção, onde a força tenta substituir a regra.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados a Nova York e passaram a responder a acusações federais anunciadas pela procuradora-geral Pam Bondi, que incluem conspiração em narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. A moldura judicial, apresentada como desfecho racional, não encerrou o debate.

Ao contrário, intensificou a pergunta central: quem decide quando a lei pode ser suspensa? Em que momento o sistema multilateral aceita que uma potência atue como juiz, júri e executor, substituindo instâncias coletivas por operações unilaterais?

O direito internacional não deixa margem para atalhos.

O Artigo 2º da Carta da Organização das Nações Unidas consagra a igualdade soberana dos Estados, veda o uso da força nas relações internacionais e impõe a solução pacífica de controvérsias. Ao agir sem autorização do Conselho de Segurança e fora da legítima defesa imediata, Washington empurrou a legalidade para a periferia do sistema.

Esse movimento não é neutro. Ele cria precedente, normaliza o unilateralismo e fragiliza a própria ideia de ordem compartilhada.

Quando a exceção vira método, o sistema deixa de ser coletivo e passa a ser seletivo, governado por quem detém maior capacidade militar e tecnológica.

A reação do Brasil foi direta e ancorada na memória histórica. Ao afirmar que a ação militar representa flagrante violação do direito internacional e abre espaço para um mundo de “violência, caos e instabilidade”, o governo brasileiro falou de um risco que transcende a Venezuela.

Falou de um planeta em que a lei do mais forte ameaça substituir o multilateralismo, corroendo décadas de esforço para conter conflitos por meio de regras comuns. Ao defender uma resposta vigorosa da ONU e reiterar a disposição para o diálogo, o Brasil recolocou o multilateralismo no lugar que lhe cabe: instrumento de contenção do arbítrio, não ornamento retórico.

As reações globais evidenciaram fissuras profundas. Vejamos:

A Rússia classificou a ação como agressão armada e exigiu reunião urgente do Conselho de Segurança, alertando para o risco de escalada. O Irã denunciou violação da soberania venezuelana e adotou discurso de resistência à imposição externa.

A China condenou a ofensiva como contrária à Carta da ONU e ameaçadora da estabilidade regional. Não se trata de convergência ideológica entre esses países, mas de um ponto comum: a percepção de que regras frágeis produzem mundos imprevisíveis.

Na Europa, o tom variou entre prudência e desconforto institucional. A Espanha apelou à desescalada e à observância do direito internacional. Já na Alemanha, o debate expôs uma tensão real entre celebrar o fim de um governo autoritário e rejeitar o método que atropela a ordem baseada em regras construída desde 1945.

Nada disso absolve o chavismo. Ou qualquer outro “ismo”. O governo Maduro acumulou denúncias de repressão, perseguição a opositores e deterioração econômica que empurrou milhões de venezuelanos para o exílio.

O problema surge quando a punição abandona os trilhos institucionais e passa a ser conduzida por operações militares unilaterais. Justiça sem processo não fortalece o direito; destrói sua credibilidade e transforma a exceção em prática recorrente.

No plano interno venezuelano, o risco imediato é o vazio de poder. Operações desse tipo não encerram conflitos — deslocam-nos. A retirada abrupta do chefe de Estado tende a tensionar cadeias de comando, estimular disputas internas e ampliar a insegurança civil.

Será que o mundo não aprendeu nada com a guerra civil espanhola, Vietnã, Iraque, os Balcãs nos dias atuais com Gaza e a Ucrânia? Já vimos esse filme diversas vezes, já passa até na ‘sessão da tarde’ entre transmissão mundial de tão batido que é.

Há, ainda, um efeito sistêmico que ultrapassa Caracas. Sim, porque o mundo atualmente está essencialmente interconectado, o que afeta a parte, afeta o todo. Simples assim.

Quando potências passam a capturar líderes estrangeiros sob justificativas próprias, a fronteira entre política, guerra e polícia internacional se dissolve. A previsibilidade — ativo central da estabilidade global — desaparece.

É por isso que a crise venezuelana torna inadiável uma discussão que o mundo vem adiando há décadas: uma reforma profunda do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sem representatividade ampliada, sem limites claros ao poder de veto e sem capacidade efetiva de fazer cumprir suas decisões, o Conselho seguirá incapaz de manter uma ordem mundial firmemente estabelecida na paz e no acatamento aos princípios básicos do direito internacional.

Fortalecer a ONU não significa proteger ditadores ou ignorar crimes. Significa devolver centralidade às regras, assegurar que o uso da força seja exceção rigorosamente controlada e que a justiça internacional opere com legitimidade, transparência e alcance universal.

Significa, sobretudo, reconhecer que a paz não nasce da vitória militar, mas da disciplina coletiva em respeitar o direito. É o multilateralismo, na falta de uma palavra melhor, que poderá colocar nos trilhos da paz uma ordem mundial moribunda e “lamentavelmente defeituosa”, como já é pronunciado em meados do século XIX.

Escrevo a partir de uma convicção que não é ingênua nem retórica: a paz não é apenas possível — ela é inevitável. Inevitável porque a alternativa é a normalização da barbárie; inevitável porque sociedades cansam de viver sob o império do medo; inevitável porque a história mostra que sistemas baseados na força acabam ruindo sob o próprio peso.

Se a comunidade internacional aceitar que regras sejam opcionais, a Venezuela de hoje se tornará o precedente de amanhã. Um mundo governado por anúncios unilaterais e operações noturnas não é mais seguro — é mais brutal, mais instável e menos humano.

E não há escapatória possível:

Ou a ONU se impõe como guardiã efetiva da legalidade, reformada e empoderada, ou o século XXI seguirá sendo escrito por bombardeios aéreos, invasões armadas militares, com a lei reduzida a nota de rodapé. A civilização chegou até aqui e vai optar por sua própria destruição?

https://revistaforum.com.br/opiniao/sem-onu-forte-nao-ha-paz-possivel/

03 de janeiro de 2026

“Fizeram um deserto e chamaram-lhe paz” — Tácito escreveu, dois milênios antes de Gaza

Do Império Romano à Faixa de Gaza, a História repete seu drama: chamar de paz o que, na verdade, é apenas a pausa entre duas imensas destruições.

A sentença-título deste artigo é do historiador romano Tácito, escrita há quase dois milênios, que permanece como uma lâmina moral atravessando o tempo. Era sua denúncia contra a brutalidade do Império Romano, que devastava terras inteiras em nome da ordem. Hoje, sobre as ruínas de Gaza, essas mesmas palavras soam menos como lembrança e mais como diagnóstico. Chamam de “paz” o que, na verdade, é apenas o intervalo entre duas destruições.

Não há paz quando o horizonte é um amontoado de destroços. Não há vitória quando o que resta é o silêncio mineral das cidades arrasadas.

O deserto a que Tácito se referia não era apenas geográfico, mas espiritual — o vazio que se instala quando o poder substitui a compaixão, e o cálculo político ocupa o lugar da consciência humana. Transformar a devastação em sinônimo de estabilidade é o triunfo da retórica sobre a verdade, do espetáculo sobre o humano. Gaza é hoje o reflexo moderno dessa antiga advertência: um território que implora reconstrução, mas recebe promessas com prazo de validade diplomática.

Foi nesse cenário que, no dia 13 de outubro de 2025, o mundo assistiu à assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e Gaza — um daqueles raros momentos em que a História parece suspender o fôlego coletivo. As manchetes falaram em “nova era”, líderes trocaram cumprimentos e as Nações Unidas celebraram um “avanço inestimável”. Mas bastava observar o rosto exausto das famílias que regressavam ao pó de suas casas para perceber que, entre o anúncio e a realidade, ainda existe um abismo que a política não sabe preencher.

Desde janeiro, quando voltou ao poder, Donald Trump tem se empenhado em apresentar-se como artífice de acordos grandiosos — gestos rápidos, coreografias televisivas, palavras de impacto. Mas, na diplomacia, exuberância performática raramente substitui o cimento da consistência.

Basta lembrar a guerra comercial com a China: em 10 de outubro, anunciou tarifas de 100% sobre produtos chineses. Setenta e duas horas depois, recuou dizendo que “não era bem assim” e que “tudo ainda seria negociado”. Um ziguezague que deixou mercados em pânico, aliados perplexos e adversários sorrindo discretamente.

Essa volatilidade não é exceção.

No início de seu segundo mandato, Trump protagonizou sua reunião mais controversa com Volodymyr Zelensky, televisionada para o mundo. Foi ali que afirmou que “a Ucrânia deveria aceitar as condições da Rússia”, inclusive a perda de 20% do território. Palavras que abalaram a confiança de aliados europeus e projetaram a imagem de um Ocidente fraturado, confuso, descrente de si mesmo.

No caso de Israel e Gaza, as idas e vindas são ainda mais gritantes. Desde 21 de janeiro, Trump alterna entre prometer “apoio irrestrito” a Israel e acenar que “os palestinos também merecem um pedaço do paraíso”.

Em fevereiro, anunciou com pompa a ideia de uma “Riviera em Gaza” — um projeto bilionário de marinas e resorts que, segundo ele, seria “a joia do Mediterrâneo”. Nenhum estudo técnico, nenhuma garantia financeira, nenhuma coordenação internacional. Um sonho turístico sobre o terreno ainda coberto de ruínas.

Mas a realidade é inflexível.

Segundo a ONU e líderes ocidentais, a reconstrução de Gaza deverá levar setenta anos e custar cerca de 80 bilhões de dólares — o equivalente a quatro vezes o PIB conjunto da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.

Esses números não são apenas estatísticas: são a medida da ferida. O custo da destruição foi tão colossal que o futuro se tornou um projeto para netos ainda não nascidos. Enquanto diplomatas discursam e políticos disputam holofotes, milhões aguardam por um teto, um copo d’água, uma chance de recomeçar. Nenhum resort brilha sobre o pó; nenhuma paz floresce sobre ruínas.

O problema não está na busca pela paz, mas na leveza irresponsável com que certos compromissos são assumidos. A diplomacia não é palco de improvisos.

A confiança nas palavras — e, mais ainda, nos documentos assinados — é a argamassa invisível que sustenta qualquer acordo internacional duradouro. Quando um líder anuncia promessas espetaculosas e logo as desmente, não destrói apenas sua imagem, mas a credibilidade da nação que representa.

Governos previsíveis constroem confiança; governos erráticos cultivam desordem. Propor soluções mágicas, sem amarras institucionais, é acender fósforos sobre um barril de tensões acumuladas.

O que aprendi ao longo dos anos sobre relações internacionais me faz afirmar: a diplomacia, erguida sobre séculos de prudência, não se curva à lógica do marketing político.

Chanceleres e diplomatas sabem que cada gesto é um parágrafo na História — ou um rodapé perdido nas páginas do esquecimento.

A diferença está entre quem compreende o peso do que assina e quem apenas ensaia performances para as câmeras. Por isso, por trás da esperança do cessar-fogo de hoje, permanece o risco de sua própria dissolução amanhã.

A paz não nasce de discursos coreografados, mas de compromissos verificáveis, sérios e persistentes.

Dito isso, o acordo de 13 de outubro pode, sim, ser um marco histórico. Mas, se for apenas mais uma cena do teatro das promessas, será engolido pelo vendaval da História — e o mundo, cansado, voltará a preferir o conforto ficcional de “E o Vento Levou”, de 1939.

Se isso acontecer, não será apenas a palavra de Trump que se desvaloriza.

Será, mais uma vez, a própria ideia de paz que perderá parte essencial de seu significado mais profundo.

Torçamos para que não. A ver.

14 de outubro de 2025

O agente secreto somos nós

Entre o poder e o medo, o novo filme de Kleber Mendonça transforma o esquecimento em personagem principal — e o público em testemunha silenciosa

Há filmes que entretêm, outros que encantam — e há os que ferem. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, pertence a esta última categoria: a dos filmes que abrem janelas em quartos fechados há décadas, deixando que entre a luz e que se revele o pó acumulado do silêncio. Estreia em novembro no Brasil, após conquistar o júri e a crítica internacional em Cannes, onde arrebatou prêmios de Melhor Diretor, Melhor Ator e o FIPRESCI. Mais do que aplaudido, foi compreendido. O mundo parece ter reconhecido, no cinema brasileiro, algo que vai além da estética: um gesto político, uma súplica ética, uma convocação à memória.

Wagner Moura, de volta à língua portuguesa, mostra-se em estado de urgência. De Capitão Nascimento a Pablo Escobar, sua trajetória foi atravessada por figuras que personificam a violência e o poder. Agora, o ator empresta corpo, voz e alma a um personagem que habita o subterrâneo da nação: o espião involuntário, o homem que vê demais, o sobrevivente que carrega as cicatrizes de um país que insiste em fingir que não as tem. Moura parece compreender que, no Brasil, atuar é também resistir — e que cada gesto no cinema é uma forma de reescrever a história.

Kleber Mendonça Filho, por sua vez, confirma-se como o cineasta que se recusa à neutralidade confortável. Desde O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau, vem construindo uma filmografia que une a crítica social ao risco estético, sempre à margem do poder e no centro da lucidez. Em O Agente Secreto, o compromisso se repete: filmar não apenas um enredo, mas a memória coletiva de um país que tenta trancar sua própria consciência num porão escuro. Kleber entende que a câmera pode ser lanterna — e que filmar o Brasil é, inevitavelmente, filmar sua recusa em lembrar.

A escolha do filme para representar o país no Oscar é, nesse sentido, simbólica. Não se trata de buscar uma estatueta dourada, mas de reivindicar um lugar de fala histórica. O que o júri internacional viu foi um Brasil sem maquiagem, um cinema que não cede à nostalgia, mas que desnuda a persistência dos mecanismos de repressão, a herança do medo e o silêncio institucionalizado. O Agente Secreto fala do passado, mas o faz com o verbo do presente — e com o aviso de que a amnésia é uma forma sofisticada de ditadura.

O título não é mero artifício de roteiro. “Agente secreto” carrega em si a ambiguidade que move toda a narrativa: quem vigia e quem é vigiado? Quem silencia e quem resiste? Kleber desloca o olhar para esse território nebuloso, onde as fronteiras entre o poder e a insubmissão se confundem. É um filme que não se contenta em contar segredos: ele os devolve à superfície, como ossadas que o tempo tentou esconder.

Assistir a O Agente Secreto será, portanto, menos um ato de consumo cultural e mais um gesto político. O impacto do filme não se medirá pela bilheteria, mas pela inquietação que deixará em cada espectador. Ao sair da sala escura, o público talvez perceba que o verdadeiro protagonista não é o espião, nem o vilão, nem o Estado oculto — mas a própria sociedade, cúmplice e esquecida. O cinema, quando fiel à sua vocação, não consola: interroga.

Graciliano Ramos, que conheceu as celas e os interrogatórios, escreveu que “o medo é uma doença que corrói a gente por dentro”. Kleber Mendonça parece responder, quase um século depois: o cinema é um antídoto possível. Ele não cura a ferida — mas impede que cicatrize por esquecimento. A película se torna pele, e a projeção, um espelho onde o país se vê, se envergonha e talvez, um dia, se redima.

Em novembro, quando as luzes se apagarem e a tela se acender, O Agente Secreto não chegará apenas como mais uma estreia. Chegará como manifesto: contra o esquecimento que se disfarça de perdão, contra o revisionismo que finge inocência, contra o hábito de cair nos mesmos abismos com os olhos bem abertos. Será um lembrete de que recordar é resistir — e que a memória, por mais dolorosa, é o último reduto da liberdade.

13 de outubro de 2025

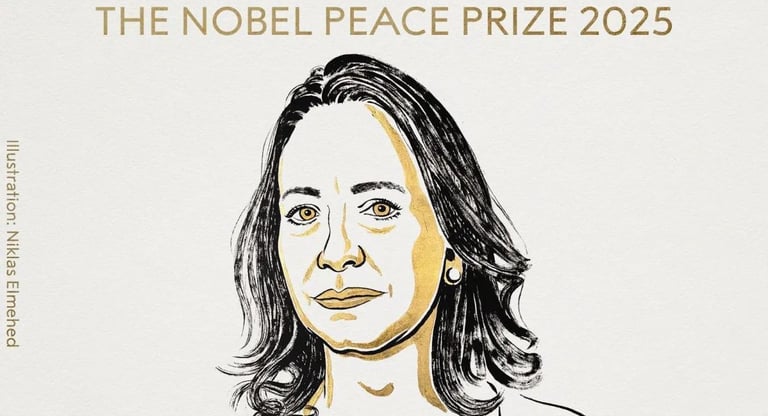

O Nobel da Paz foi para Corina Machado

A Casa Branca fez beicinho, Oslo manteve o pulso firme — e o mundo descobriu que vaidade não traz paz

Era de se esperar: a revolta de Donald Trump por não conquistar o Nobel da Paz 2025 estourou como uma tempestade. A decisão do comitê norueguês, anunciada hoje, premiou a líder da oposição venezuelana María Corina Machado — e não o presidente dos Estados Unidos — o que levou a Casa Branca a reagir com fogo e veneno.

Nos principais jornais do mundo, a manchete é unânime: “Trump perde o Nobel da Paz para Corina Machado” (The Guardian); “Trump volta a ficar de fora do Nobel, mesmo com nomeações de peso” (Associated Press); “Comitê do Nobel prioriza política em vez de paz, acusa Casa Branca” (Reuters); “Governo Trump critica escolha e ameaça retaliações” (Bloomberg/análise); e ainda: “Noruega teme reação agressiva de Trump se ele não ganhar o prêmio” (The Guardian).

Play Video

A frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. O governo de Donald Trump criticou hoje a decisão do comitê norueguês por conceder o prêmio da paz a María Corina Machado e não ao presidente dos EUA.

“O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade”, disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.

“O Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz”, insistiu. Em outras palavras, o discurso oficial ecoa o ressentimento: Trump afirma ter sido preterido por razões políticas, não por falta de méritos para a paz.

No noticiário internacional, analistas lembram que muitas das nomeações ao Nobel para Trump chegaram após o prazo limite, o que inviabilizou formalmente sua candidatura para 2025 — não era suficiente apenas “ganhar apoios” depois. Também se apontam contradições mais amplas: Trump reivindica papéis de mediador em conflitos globais, como o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas seus críticos questionam até que ponto essas iniciativas foram efetivas — ou se foram exageros retóricos.

Do lado norueguês, fala-se que o comitê tomou a decisão antes do anúncio público do plano de paz para Gaza, justamente para evitar que o impulso momentâneo influenciasse o resultado. E há temor oficial em Oslo: autoridades vinham se preparando para uma eventual retaliação diplomática ou econômica por parte de Trump.

Trump, segundo declarou, já teria “parado oito guerras” — algo que, segundo ele, “nunca antes havia ocorrido” — e essas alegações reforçariam a mágoa de não ser reconhecido. Em entrevistas anteriores, ele insinuou que seria um “grande ultraje” se não ganhasse.

Ontem, a Casa Branca se valeu desse discurso heroico: para os apoiadores, Trump é um tipo de redentor global que está sendo injustamente punido. A tática retórica é clara — como ele próprio disse: o comitê “prioriza política acima da paz”.

A repercussão não recai apenas sobre Trump, mas sobre o próprio valor simbólico do Nobel da Paz. Se um ex-presidente tão controverso — com elevada rejeição interna e políticas polarizadoras — é publicamente hostilizado por não receber o prêmio, o Nobel corre o risco de parecer politizado.

Mesmo entre americanos, a desaprovação é expressiva: uma pesquisa do Washington Post–Ipsos mostrava que 76% dos cidadãos acreditam que Trump não merece o Nobel da Paz.

A decisão de premiar María Corina Machado vai além de ignorar Trump — ela é interpretada por muitos como uma manifestação clara de onde o comitê quis colocar seu voto: na democracia, na oposição ao autoritarismo, no símbolo da resistência venezuelana.

Talvez isso magnifique ainda mais a ira de Trump — que terá agora de fazer da sua revolta discurso internacional, maratona diplomática e – inevitavelmente – nova narrativa política.

https://www.brasil247.com/blog/o-nobel-da-paz-foi-para-corina-machado-e-trump-perdeu-mane

11 de outubro de 2025

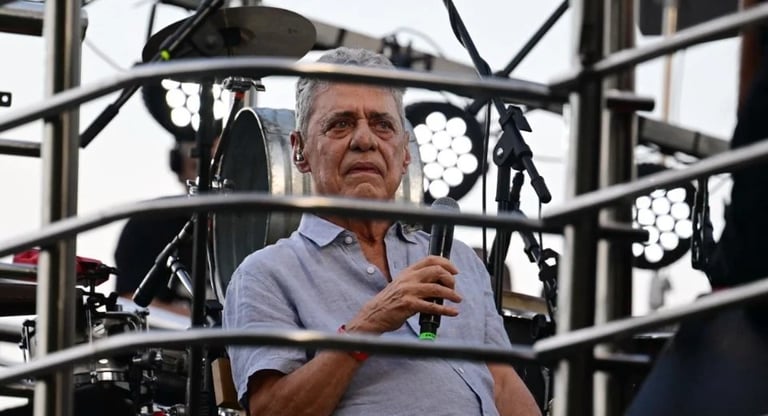

Chico Buarque e a farsa de quem se diz silenciado, por Washington Araújo

Ao chamar de censura o que é justiça, transformam a mentira em bandeira e a calúnia em espetáculo. Chico só pede o que é seu: respeit0

Há um velho truque na política contemporânea: transformar a própria responsabilização em espetáculo. A mais recente encenação vem da vereadora suplente Samantha Cavalca (sim, não é Cavalcante), que declarou estar sendo “censurada” por Chico Buarque — o artista que, desde os anos de chumbo, enfrentou repressões, exílios e juízos de poder com a arma mais profunda que conheceu: a poesia. O contraste é gritante: quem foi silenciado pela ditadura hoje é acusado de “calar” quem usurpa sua obra para disseminar falsidades.

Chico não está sendo julgado — ele é quem recorreu à Justiça. Moveu ação contra Ratinho, o youtuber Thiago Asmar e a vereadora, por acusações públicas infundadas de que teria recebido verba irregular pela Lei Rouanet. A Justiça determinou: apresentem provas ou retratem-se em cinco dias, sob pena de responsabilização. Não se trata de cercear opinião, mas de exigir verdade diante de uma calúnia travestida de discurso.

A confusão entre expressão livre e mentira é terreno fértil para oportunistas. Nas redes, muitos invocam “meu direito de falar” como salvo-conduto moral, esquecendo que todo direito vem acompanhado de dever. Quando o contraditório chega, o discurso se converte em narrativa de vítima — e o acusado em herói. Samantha gravou vídeos, lamentou suposta falta de salário, pediu doações via PIX, transformando o processo em tribunal emocional e a mentira em bandeira política.

Tinha cinco anos de idade quando ouvi, pela primeira vez, A Banda, na voz de Nara Leão. Aquela canção leve e transparente me apresentou ao poder que a música tem de enfeitar o cotidiano com humanidade. Aos dez anos, escutei Olê, Olá e A Rita — e percebi que Chico compunha mais do que melodias, criava um espelho para o país. Aos treze, ouvi Construção: foi ali que entendi que a arte pode desconstruir para ressurgir. Desde então, sua poética acompanhou meus anos de juventude e me vestiu na maturidade.

É uma lástima ver criaturas sem ética nem pudor usarem a obra dele para defender o indefensável — exaltar os anos de chumbo, justificar o autoritarismo, promover o ódio e o desprezo pelo outro. Nada mais vil do que usar versos de amor e liberdade como combustível de intolerância. E fazê-lo em nome de um artista cuja trajetória é símbolo de resistência e consciência.

O falsificador se diz vítima

A narrativa de “estou sendo censurada” costuma nascer quando a Justiça exige responsabilidade. É uma manobra semântica que inverte papéis: o falsificador se diz vítima, o autor se torna agressor, e o ato de exigir verdade é travestido de tentativa de silenciamento. Trata-se de um truque perigoso — confunde responsabilizar com calar e transforma o delinquente moral em mártir da pós-verdade.

Chamar de censura o que é simples exigência judicial é operar um truque político que eleva a impunidade ao status de liberdade. A censura prévia é crime de Estado; a responsabilização posterior é o alicerce da civilização democrática. Quem acusa falsamente não exerce liberdade: comete abuso. E quem reage a isso não persegue — apenas protege o sentido da palavra “justiça”.

Chico já disse: “Este é um governo que não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia.” A frase é uma síntese magistral da ética do equilíbrio: nem servilismo aos poderosos, nem arrogância com os frágeis. É o retrato da lucidez política que ele imprime em suas letras e em sua vida.

Em outro momento, afirmou: “Quero me juntar às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza.” Essa declaração reafirma a coerência moral de sua arte: para Chico, política é um modo de amar o mundo, não de explorá-lo.

E ainda: “Às vezes o que a gente procura não é o que a gente procura, é o que a gente encontra.” Aparentemente leve, essa frase revela uma pulsão profunda — a descoberta de sentido no inesperado, a lição de que a vida é feita de encontros que não cabem no cálculo da razão.

Ironia histórica

Há ironia histórica: o homem que enfrentou o AI-5 e desafiou generais com versos dissimulados precisa agora se defender de acusações vulgares feitas sob o pretexto de liberdade. Antes, o censor usava farda; agora, usa algoritmo. A diferença é que, naquela época, queriam calar a arte — hoje, querem sequestrá-la para servir ao ódio.

Responsabilidade é o nome civilizado da liberdade. Sem ela, o debate público se degrada em lamaçal, e a reputação, em troféu miserável. Distinguir censura de responsabilização é uma urgência democrática. A democracia não exige silêncio — exige decência, verdade e consciência.

Quem fala o que quer, cedo ou tarde, terá de responder — não como vítima, mas como autor de suas palavras. Isso não é censura. É justiça.

09 de outubro de 2025

A promessa da paz mundial não prescreveu — o que prescreveram foram as desculpas

Quarenta anos de promessas desfeitas não anularam o chamado. A paz é obrigação urgente, não luxo diplomático

Há documentos que não envelhecem.

São como bússolas espirituais: mantêm-se de pé mesmo quando os ventos políticos, econômicos e sociais sopram em direções opostas. “A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo” é um desses marcos. Longe de ser peça de arquivo, permanece como referência incômoda e luminosa, capaz de revelar a distância entre o que se proclamou e o que se pratica.

Quarenta anos depois, a humanidade parece estar numa encruzilhada ainda mais sombria. De um lado, a sofisticação tecnológica que conecta bilhões em segundos. De outro, a multiplicação de guerras, a expansão de regimes autoritários, a destruição ambiental e a indiferença diante de milhões de vidas descartáveis. A promessa de paz não se extinguiu — mas está sitiada.

O texto de 1985 ousava afirmar que a paz não era sonho utópico nem mera aspiração, mas possibilidade concreta, condição inevitável para a sobrevivência da humanidade. Hoje, essa ousadia soa quase heresia num mundo em que as guerras transmitem em tempo real corpos despedaçados, enquanto líderes disputam manchetes e votos como quem joga xadrez com a morte. Mas é precisamente aí que o documento recupera sua atualidade: ele não fala de paz como ausência de guerra, e sim como construção paciente de justiça, equidade, educação, respeito aos direitos humanos e unidade.

A paz não é resultado automático de conferências internacionais, tratados comerciais ou cúpulas diplomáticas. É consequência de um pacto civilizatório que começa nas entranhas da cultura e da consciência coletiva. Quando a promessa alerta que a paz exige nova forma de pensar e agir, aponta para uma revolução interior tão radical quanto qualquer transformação política. Sem ela, não há sistema que resista.

Os anos que se seguiram ao lançamento da Promessa revelaram contradições eloquentes. A queda do Muro de Berlim foi saudada como aurora da liberdade; três décadas depois, erguem-se novos muros, físicos e simbólicos. As Nações Unidas ganharam protagonismo ao declarar 1986 como o Ano Internacional da Paz; hoje, a ONU se debate entre impotência e irrelevância diante das grandes potências que a usam como tabuleiro.

E, no entanto, a chama persiste.

O documento desafia cada geração a não se conformar com a lógica do medo e da violência. Sua voz lembra que a humanidade não é soma de tribos isoladas, mas um único organismo vivo — e, quando um de seus membros sangra, todo o corpo sofre. Isso deveria bastar para despertar em nós o incômodo de ver povos indígenas massacrados em silêncio, mulheres vítimas do feminicídio cotidiano, ciganos empurrados para a invisibilidade social. Não são notas de rodapé: são feridas abertas que negam a promessa.

É nesse ponto que o estilo de 1985 encontra o desafio de 2025.

O documento falava ao futuro; cabe a nós assumir o presente. As palavras “unidade na diversidade” não podem ser slogans reciclados em discursos oficiais: precisam tornar-se prática política, pedagógica e cultural.

E aviso aos desorientados navegantes: não se trata de uniformizar o mundo, mas de aprender com a diferença sem transformá-la em sentença de exclusão.

Um artigo como este não pode terminar em tom de editorial otimista. A realidade não autoriza ingenuidades. Mas também não cabe render-se ao cinismo dos que decretam a paz impossível. O que aquele manifesto de 1985 nos oferece é um convite: olhar de frente a brutalidade do mundo sem abdicar da ternura como estratégia de sobrevivência.

Se a promessa de paz mundial parece cada vez mais distante, é porque ainda não decidimos pagar o preço de sua concretização. Esse preço se chama coragem: coragem de rever privilégios, redistribuir recursos, enfrentar injustiças, desmontar preconceitos, transformar instituições. A paz não será dada de presente; será conquistada no suor, no diálogo, na persistência. Foi nesse espírito que “A Promessa da Paz Mundial” foi emitida pela Comunidade Internacional Bahá’í em 1985 e, no ano seguinte, 1986, entregue a reis, presidentes e primeiros-ministros — em suma, aos governantes da Terra — muitas vezes de forma oficial em audiências solenes, como chamado à consciência planetária e lembrete de que a paz depende de escolhas humanas, não de milagres.

Agora, quatro décadas depois, a Câmara dos Deputados do Brasil convocou para o dia 14 de outubro próximo, às 14 horas, uma audiência pública para assinalar os 40 anos da publicação de A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo. Será um momento histórico de reflexão inadiável sobre o conteúdo do documento, que permanece, a cada dia, mais atual e urgente. Entre discursos e análises, o essencial não será apenas recordar o passado, mas assumir que a promessa é um desafio presente, que exige de todos responsabilidade, coragem e compromisso coletivo.

Quarenta anos depois, o documento não é uma peça nostálgica. É um grito que atravessa décadas e expõe nossa covardia coletiva. A História nos observa — implacável, paciente, mas impiedosa com a omissão. A cada geração cabe decidir se perpetua o ciclo de violência ou se ousa rasgar o roteiro da barbárie para escrever páginas inéditas. A promessa não perdeu sua validade, tampouco prescreveu. O que se tornou insustentável, dia após dia, é a desculpa esfarrapada — e cínica — de que a paz seria impossível.

A paz não é utopia distante: é urgência concreta, condição de sobrevivência, exigência moral inadiável. Recusá-la é decretar a falência da humanidade. Abraçá-la é, finalmente, escolher não sobreviver apenas, mas viver com dignidade.

03 de outubro de 2025

Gaza dos grandes silêncios e dos pequenos pés

Enquanto você lê isso, uma mãe em Gaza reconhece o corpo de seu filho por um sapato que ela mesma amarrou pela manhã

Enquanto você lê isso, alguém está escolhendo um filtro para uma foto no Instagram. Enquanto você lê isso, uma mãe em Gaza reconhece o corpo de seu filho por um sapato que ela mesma amarrou pela manhã, naquele tempo que parece uma eternidade, quando ainda existia manhã.

O mundo gira em velocidades diferentes. Aqui, corremos atrás de notificações que piscam na tela como vaga-lumes digitais. Lá, o tempo parou no momento exato em que um sapato pequeno se tornou a única certeza em meio ao caos, a única verdade que resta quando tudo o mais vira pó.

Ela segurava aquele pé pequeno há poucos anos, contando dedos como quem conta tesouros. “Um, dois, três…” e o riso dele ecoava pela casa. Agora, conta apenas silêncios. Agora, o sapato é maior que todas as palavras do mundo, mais pesado que todos os discursos, mais verdadeiro que todas as promessas.

Nós, do lado de cá da tela, analisamos “atualizações”. Curtimos, compartilhamos, comentamos. Transformamos tragédias em conteúdo, dor em dados, lágrimas em estatísticas. Mas como se quantifica o peso de um sapato nas mãos de uma mãe? Como se mede a distância entre o nascimento e a morte quando cabem numa única vida pequena?

O passado que ela sente falta não é nostálgico - é presente interrompido, futuro roubado. É a memória de pequenos pés correndo pela casa, de sapatos espalhados pela sala, de brigas bobas sobre amarrar o cadarço. Agora, o sapato é monumento, é lápide, é tudo o que restou de uma história que mal começou.

Há quem diga que não devemos nos deixar abater, que a vida continua, que é preciso seguir em frente. Mas como seguir quando o mundo se dividiu entre aqueles que vivem e aqueles que apenas sobrevivem? Como continuar quando a nossa pressa em “atualizar” se tornou obscena diante da necessidade dela de simplesmente respirar?

Ela o viu nascer para que pudesse estar presente na sua morte. Não é assim que deveria ser. Não é assim que prometemos que seria. Mas é assim que é, e o sapato ali, pequeno e terrível, nos lembra que enquanto filosofamos sobre a existência, algumas pessoas a perdem pedaço por pedaço.

Em Gaza, não há duas dores iguais, mas todas têm o mesmo peso: o peso de um mundo que esqueceu como abraçar o presente, como proteger o futuro, como honrar a vida que pulsa antes de se tornar memória.

O sapato fica. A mãe fica. A dor fica.

E nós? Nós seguimos atualizando, numa velocidade que não consegue mais alcançar o que realmente importa: o momento frágil e precioso em que a vida ainda é possível, em que ainda há tempo de amarrar o sapato, de contar os dedos, de dizer “eu te amo” antes que seja tarde demais.

Talvez a verdadeira atualização seja essa: parar de correr atrás do que muda para abraçar o que permanece. O amor permanece. A memória permanece. A responsabilidade de cuidar uns dos outros permanece.

Mesmo quando só resta um sapato para contar a história toda.

https://www.brasil247.com/blog/gaza-dos-grandes-silencios-e-dos-pequenos-pes

03 de julho de 2025

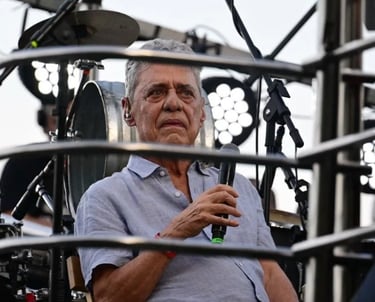

O dia em que a ciência tocou o inferno

Não há neutralidade no conhecimento nuclear; toda descoberta carrega um destino, e todo avanço exige responsabilidade

Na manhã de 21 de maio de 1946, em um laboratório do deserto do Novo México, o brilho azul de uma explosão silenciosa e invisível selava o destino de um homem e marcava para sempre a história da ciência. Louis Slotin, físico brilhante e veterano do Projeto Manhattan, protagonizava uma das mais infames tragédias da era atômica — o episódio que ficaria conhecido como o acidente do “núcleo demônio”.

Quase oito décadas depois, enquanto o mundo acompanha com apreensão os esforços diplomáticos e militares para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, esse episódio histórico ressurge como advertência eloquente: o poder atômico, mesmo em mãos experientes, é volátil, imprevisível e devastador. O que Slotin enfrentou com as próprias mãos — uma reação descontrolada em frações de segundo — continua assombrando os corredores da geopolítica contemporânea, onde erros de cálculo e atos de arrogância podem incendiar o planeta inteiro.

Era o fim de uma era e o início de outra. A Segunda Guerra Mundial havia terminado meses antes, com os horrores de Hiroshima e Nagasaki ainda pulsando na memória coletiva. Em Los Alamos, onde fora forjada a era nuclear, cientistas tentavam retomar suas carreiras acadêmicas, enquanto as ogivas e os experimentos radioativos sobreviventes do conflito jaziam entre prateleiras e cofres de chumbo. Um deles, uma esfera de plutônio de 14 libras, ganharia notoriedade sombria — já havia ceifado a vida de um cientista, Harry Daghlian, em agosto de 1945. Mesmo assim, ali estava ela novamente, à espera de mais um teste.

Louis Slotin, canadense, 35 anos, era conhecido tanto por sua genialidade quanto por uma inquietante autoconfiança. Ele havia participado do desenvolvimento da bomba que destruiu Nagasaki e conhecia profundamente os limites do plutônio. Mas preferia testar esses limites com as próprias mãos. Em vez de usar ferramentas remotas, como recomendavam os protocolos de segurança, manipulava manualmente os componentes radioativos — um estilo que seus colegas chamavam de “cutucar o rabo do dragão”.

Foi exatamente isso que ele fez naquele dia: diante de outros cientistas, Slotin conduzia um experimento de criticidade, aproximando lentamente duas semiesferas de berílio ao redor do núcleo de plutônio para observar a reflexão de nêutrons. Segurava tudo com as mãos, separando as peças com a ponta de uma simples chave de fenda. Um gesto arriscado, milimétrico, cuja margem de erro era zero.

O erro, no entanto, veio. A chave de fenda escorregou, as semiesferas se fecharam completamente por um instante, e o núcleo atingiu a massa crítica. Uma súbita luz azul — o clarão fantasmagórico da radiação Cherenkov — iluminou a sala. O ar estremeceu. Slotin, com reflexo fulminante, separou as peças à força com os dedos, encerrando a reação e salvando a vida de seus colegas. Mas o preço seria altíssimo.

Estima-se que Slotin tenha absorvido cerca de 1.000 rads de radiação de nêutrons e raios gama — uma dose absolutamente letal. O que se seguiu foi um calvário descrito por médicos como “uma queimadura solar tridimensional”. Nos dias seguintes, ele enfrentou vômitos, confusão mental, queimaduras severas, falência múltipla de órgãos e, por fim, a morte, nove dias depois. Seu corpo, lentamente destruído por dentro, tornou-se símbolo trágico da exposição aguda à radiação.

O núcleo, envolto em silêncio e temor, jamais seria usado novamente em testes ou armas. Ganhou o apelido definitivo de “demon core” — o núcleo demônio — e tornou-se um artefato simbólico da fronteira tênue entre conhecimento e arrogância, ciência e fatalidade.

Um espelho para os perigos da era nuclear - O caso de Slotin transcende o mero acidente laboratorial. Ele expõe a vulnerabilidade do ser humano diante das forças que ele próprio desencadeia. Em plena aurora da era atômica, cientistas e militares se moviam entre a euforia do poder recém-descoberto e o terror de suas possíveis consequências. O “núcleo demônio” não era apenas uma esfera de metal radioativo — era o reflexo de uma civilização fascinada pelo domínio do incontrolável.

Slotin não era um aventureiro. Era um cientista altamente capacitado, consciente dos riscos, mas também moldado por uma cultura científica em que os limites da precaução ainda eram maleáveis, especialmente em um mundo saindo da guerra total. Sua morte brutal foi, ao mesmo tempo, um grito de alerta e um pedido póstumo de prudência.

A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, criada pouco depois, impôs regras mais rígidas e baniu testes manuais desse tipo. Mas o preço já havia sido pago — não apenas em vidas humanas, mas em consciência histórica.

O legado sombrio do “dragão atômico” - Em tempos em que se discute a volta da corrida armamentista, o uso civil da energia nuclear e os riscos de catástrofes como Chernobyl ou Fukushima, relembrar o caso Slotin é mais do que revisitar um episódio trágico: é compreender o abismo ético que a ciência pode tocar quando desprovida de limites morais e segurança rigorosa.

Hoje, o “núcleo demônio” repousa apenas na memória da história, mas seu brilho azul — aquela cintilação breve e letal — continua iluminando a consciência de cientistas, historiadores e políticos. Ele nos lembra que não há neutralidade no conhecimento: toda descoberta carrega um destino, e todo avanço exige responsabilidade.

Hoje, o “núcleo demônio” repousa apenas na memória da história, mas seu brilho azul — aquela cintilação breve e letal — continua iluminando a consciência de cientistas, historiadores e líderes políticos. Ele nos recorda que a energia nuclear não é apenas uma conquista científica: é uma fronteira moral. O episódio que ceifou a vida de Louis Slotin com uma reação crítica descontrolada, acionada por um deslize de segundos, é o espelho do risco que ainda paira sobre o mundo.

Na última semana, os Estados Unidos realizaram uma ofensiva militar de alto impacto, atingindo instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan — uma ação que buscou desarticular, à força, o avanço de um programa que, segundo alertas da Agência Internacional de Energia Atômica, já operava perigosamente próximo da capacidade armamentista. A ironia sombria é que, tanto no deserto de Los Alamos quanto no subterrâneo das cidades iranianas, o mesmo dilema permanece: como conter a potência do átomo quando a ambição humana o transforma em arma?

Richard Feynman, também participante do Projeto Manhattan, alertou que “a ciência é como uma chave: pode abrir a porta do paraíso ou do inferno”. Seu aviso, feito décadas atrás, permanece assustadoramente atual. As decisões tomadas por governos e militares diante da ameaça nuclear não são apenas questões estratégicas ou de segurança nacional — são apostas sobre o destino da civilização.

A morte de Slotin, heróica em sua tentativa desesperada de salvar os colegas, foi também o preço da arrogância científica desprovida de humildade. Hoje, ao ver o planeta novamente à beira do precipício atômico, com armas capazes de destruir cidades inteiras em minutos, a história nos cobra sensatez. Que os líderes do presente — e os que vierem depois — compreendam, enfim, que o verdadeiro poder não está em dominar o átomo, mas em dominar a si mesmos. Só assim o conhecimento deixará de ser maldição e voltará a ser caminho para a paz.

https://www.brasil247.com/blog/o-dia-em-que-a-ciencia-tocou-o-inferno

30 de junho de 2025

Entre guerras e vulcões temos a fragilidade humana ainda na corda bamba

A tragédia de Juliana e a instabilidade global compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas

A tragédia da brasileira no vulcão Rinjani e o cessar-fogo na guerra entre Israel, EUA e Irã expõem a fragilidade humana e global. Enquanto a morte de Juliana Marins reflete a força implacável da natureza, a frágil trégua geopolítica, violada por ambos os lados em menos de 15 horas, mantém o mundo em alerta. Sensatez é urgente para conter os ventos da guerra.

Tragédia no Monte Rinjani

No coração do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, perdeu a vida. A publicitária de Niterói (RJ), que mochilava pela Ásia desde fevereiro de 2025, caiu cerca de 300 metros em uma trilha remota na madrugada de sábado, 21 de junho, durante uma expedição ao Monte Rinjani. Localizada inicialmente por um drone, debilitada, em uma fresta rochosa próxima ao cume, Juliana foi encontrada sem vida por volta das 11h da manhã de terça-feira, 24 de junho, segundo autoridades indonésias.

O vulcão, com 3.726 metros de altitude, tem encostas traiçoeiras, marcadas por neblina densa, ventos cortantes e pedras escorregadias, que tornaram o resgate uma missão desafiadora. A família de Juliana, liderada por sua irmã Mariana Marins, denunciou negligência do guia local e desinformação das autoridades.

A Embaixada do Brasil em Jacarta acompanha o caso e organiza a repatriação do corpo. Mariana, em entrevista ao g1, expressou a dor: “Perdemos nossa irmã, mas lutaremos por justiça.” O perfil “Resgate Juliana Marins” no Instagram, que mobilizou milhares de seguidores, agora é um espaço de luto e homenagens.

Alívio geopolítico frágil

A 15 mil quilômetros dali, o mundo respira aliviado, mas com cautela, após uma crise que ameaçava uma escalada global. Na noite de 23 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, via Truth Social, um “cessar-fogo completo e total” no Irã, marcando uma pausa nas hostilidades desencadeadas por ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas.

O acordo, mediado pelo Qatar, previa que o Irã mantivesse o cessar-fogo a partir da meia-noite de 24 de junho (horário da Costa Leste dos EUA). A notícia trouxe alívio temporário às tensões que colocavam a humanidade em um equilíbrio precário, semelhante à encosta onde Juliana perdeu a vida.

No entanto, menos de 15 horas após o anúncio, tanto Israel quanto o Irã foram acusados de violar a trégua, reacendendo temores de uma nova escalada.

Violações do cessar-fogo

A frágil trégua anunciada por Trump foi abalada por ações de ambos os lados, que trocaram acusações de violações nas primeiras horas de 24 de junho. Segundo a Associated Press, Israel realizou uma intensa onda de bombardeios em Teerã pouco antes do início oficial do cessar-fogo, atingindo alvos ligados ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) e instalações militares no oeste do Irã.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, justificou os ataques como uma resposta preventiva a supostos preparativos iranianos para novos lançamentos de mísseis, mas a magnitude dos bombardeios — descrita por Trump como “a maior carga de bombas que já vi” — foi criticada pelo presidente americano, que expressou frustração pública com Israel.

Não há relatos precisos de vítimas desses ataques israelenses, mas fontes iranianas indicam danos significativos a infraestruturas militares, com pelo menos cinco feridos em um prédio residencial em Teerã que abrigava uma padaria.

Por sua vez, o Irã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel na madrugada de 24 de junho, logo após o início do cessar-fogo. A agência Magen David Adom, serviço de emergência de Israel, confirmou que pelo menos quatro pessoas — dois homens, uma mulher e uma quarta vítima não identificada — foram mortas em Beersheba, no sul do país, devido a um ataque de mísseis que danificou edifícios residenciais e veículos. Oito outras pessoas ficaram feridas, e o ataque forçou civis em todo o país a buscar abrigo por quase duas horas.

O Irã negou que os mísseis tenham sido lançados após o cessar-fogo, alegando que a “última rodada” ocorreu minutos antes da trégua, mas Israel reportou novos projéteis após as 12h15 (horário local), segundo o Exército israelense.

A televisão estatal iraniana SNN afirmou que os mísseis atingiram “o coração dos territórios ocupados”, mas não especificou alvos. Trump, em declarações à imprensa, lamentou as violações de ambos os lados, dizendo: “Israel e Irã violaram o acordo. Não estou feliz com nenhum dos dois.”

Paralelos entre tragédia e diplomacia

A tragédia de Juliana e a instabilidade global compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas. O Monte Rinjani, segundo maior vulcão da Indonésia, é uma atração turística, mas sua trilha exige preparo. Juliana, nadadora e praticante de pole dance, estava equipada, mas a combinação de um guia inexperiente, condições climáticas adversas e terreno complexo a deixou vulnerável.

No cenário global, a tempestade geopolítica, agravada pelas violações do cessar-fogo, deixa cicatrizes. O Irã, até dias atrás, estava próximo de enriquecer urânio a 90%, segundo Rafael Grossi, da AIEA, em 18 de junho de 2025. O cessar-fogo, após negociações com Qatar e os EUA, foi uma vitória diplomática para Trump, mas as ações de Israel e Irã nas últimas horas mostram que a trégua é frágil.

Operação Martelo da Meia-Noite

Em 21 de junho de 2025, os EUA lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite, bombardeando as instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan. Fordow, uma fortaleza subterrânea, foi atingida por 14 bombas GBU-57, sofrendo danos significativos, mas a extensão do impacto é incerta. Natanz teve sua infraestrutura elétrica e centrífugas danificadas, enquanto Isfahan sofreu ataques a laboratórios.

O Irã, que evacuou as instalações, pode ter preservado parte de seu urânio, levantando dúvidas sobre a eficácia dos bombardeios. Coordenados com Israel, os ataques foram justificados por Trump como medida para “neutralizar” o programa nuclear iraniano, mas o cessar-fogo, agora violado, sugere que a pressão diplomática é insuficiente para conter as tensões.

Estreito de Ormuz: Tensão latente

A ameaça iraniana de fechar o Estreito de Ormuz, aprovada em 22 de junho, intensificou a crise. Essa passagem, vital para 20% do petróleo mundial, é suscetível a bloqueios pelo Irã, que possui barcos rápidos e minas navais.

O cessar-fogo alivia o risco, mas a Quinta Frota dos EUA permanece em alerta. O preço do petróleo Brent, que subiu de USD 70 para USD 78-80, pode estabilizar, mas analistas alertam para picos de USD 120-130 se as negociações falharem.

Um bloqueio afetaria cadeias globais, elevando custos de combustíveis e bens, com impactos severos em países como Brasil, Japão e Coreia do Sul.

Reações internacionais

Rússia e China condenaram os ataques dos EUA, mas apoiam cautelosamente o cessar-fogo. A Rússia criticou a violação do direito internacional, enquanto a China, dependente de Ormuz, pediu diálogo. Ambos propuseram uma resolução na ONU, mas divisões com o Ocidente dificultam avanços.

A União Europeia, por meio de Kaja Kallas, expressou preocupação com a escalada e pediu diplomacia, enquanto a AIEA alertou para os riscos de violência contra instalações nucleares.

Uma tempestade adiada

A morte de Juliana Marins e a trégua global, agora abalada por violações, refletem a vulnerabilidade diante de forças incontroláveis. No Rinjani, a negligência e a subestimação do terreno transformaram uma aventura em tragédia. No cenário global, os ataques ao Irã e as retaliações iranianas acenderam um rastilho que pode reacender.

O Estreito de Ormuz permanece aberto, mas sua fragilidade persiste. Assim como as equipes de resgate lutaram contra o tempo para salvar Juliana, a diplomacia ganhou uma chance de evitar a catástrofe, mas as ações de Israel e Irã mostram que o caminho para a paz é incerto.

A AIEA e a ONU, lideradas por António Guterres, que celebrou o cessar-fogo, clamam por negociações duradouras. A bandeira da paz tremula, mas os senhores da guerra, com sua volatilidade, mantêm o mundo tenso.

Sensatez é mais que bem-vinda — é essencial.

24 de junho de 2025

Como desencadear uma tempestade perfeita (e como desarmá-la)

A frágil bandeira da paz e a volatilidade das decisões dos senhores da guerra mantém o mundo tenso. Sensatez é urgente para conter os ventos da guerra

No coração do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, enfrenta uma luta desesperada pela sobrevivência. A publicitária de Niterói (RJ), que mochilava pela Ásia desde fevereiro de 2025, caiu cerca de 300 metros em uma trilha remota na madrugada de sábado, 21 de junho, durante uma expedição ao Monte Rinjani. Localizada inicialmente por um drone, debilitada, em uma fresta rochosa numa trilha elevada próxima ao cume, Juliana permanece desaparecida há mais de 48 horas. O vulcão, com seus 3.726 metros de altitude, é um gigante adormecido, mas suas encostas traiçoeiras, marcadas por neblina densa, ventos cortantes e pedras escorregadias, transformam o resgate em uma missão contra o tempo. A família de Juliana, liderada por sua irmã Mariana Marins, denuncia negligência do guia local e desinformação das autoridades, enquanto a Embaixada do Brasil em Jacarta mobiliza esforços para localizá-la.

A 15 mil quilômetros dali, o mundo respira aliviado, mas com cautela, após uma crise geopolítica que ameaçava uma erupção de proporções globais. Na noite de 23 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, via Truth Social, um “cessar-fogo completo e total” no Irã, marcando o fim temporário das hostilidades desencadeadas pelos ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas. O acordo, mediado por Qatar e endossado por Trump, prevê que o Irã inicie o cessar-fogo à meia-noite de 24 de junho (horário da Costa Leste dos EUA), com o fim oficial do conflito após 24 horas. Apesar da ausência de confirmação imediata de Teerã, a notícia trouxe alívio às tensões que colocavam a humanidade em um equilíbrio tão precário quanto a encosta onde Juliana se encontra.

A crise de Juliana e a trégua global - Os perigos que cercam Juliana e o mundo compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas. O Monte Rinjani, segundo maior vulcão da Indonésia, é uma atração turística popular, mas sua trilha de três dias e duas noites exige preparo físico e mental. Juliana, nadadora e praticante de pole dance, estava bem preparada, mas a combinação de um guia inexperiente, condições climáticas adversas e a complexidade do terreno a deixou vulnerável. Caiu em uma área remota, a cerca de quatro horas do centro urbano mais próximo, onde temperaturas próximas de zero e a falta de água e comida ameaçam sua sobrevivência. A família, por meio do perfil “Resgate Juliana Marins” no Instagram, mobilizou milhares de seguidores, compartilhando vídeos e apelando por pressão internacional. Mariana, em entrevista ao G1, descreveu o impacto psicológico: “cada hora sem notícias é uma eternidade.”